Горький - [10]

«Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни».

Одни из крендельщиков отнеслись к нему дружески и сердечно, не придавая, впрочем, значения его «пропаганде»; другие смотрели на него, как на блаженного и чудака, в лучшем случае — как на забавного рассказчика.

Они дали Горькому точное понятие о его новом хозяине:

«Он — озорник, любит издеваться над людьми для забавы и чтобы показать свою власть; он жаден, харчи дает скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни — требуха… а работы требует семь мешков каждый день, — в тесте это сорок девять пудов, и на обработку мешка уходит два с половиной часа»>5.

Но кулацко-патриархальные скрепы были еще столь сильны, что и при такой изнуряющей эксплуатации еще не изжиты были у закабаленного полукрестьянина-полурабочего представления о том, что «хозяин — свой брат», только более удачливый, что хозяин «кормит», что «надобно стараться… чей хлеб едим?».

«…Я порою, — вспоминал Горький, — ощущал вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина».

Вместе с рабочими Семенова. Горький побывал и в других крендельных городах, так как «хозяева», получив большой и срочный заказ на товар, «занимали» пекарей друг у друга. Он наблюдал жизнь сотни крендельщиков и всюду видел ту же печать бесправия, тяжкой эксплуатации рабочих.

Приняв от товарищей приглашение пойти с ними на пасхальные праздники домой на побывку, он провел две недели, «гуляя» из деревни в деревню, убеждаясь в том, какая печать забитости и косности лежит и на самой деревне, столь восхваляемой народниками за высокие и абстрактные этические свойства ее насельников, якобы социалистов по самой своей природе.

Наблюдая жизнь деревни, Горький «забывал о книжках, в которых сладко и красиво описывалась крестьянская жизнь, восхвалялась «простодушная мудрость» мужика, о статьях, в которых убедительно говорилось о социализме, скрытом в общине, о «духе артельности». Тяжелых впечатлений было много, они решительно противоречили показаниям литературы…»

Идеалистические представления этой литературы — повести Златовратского, Засодимского, Нефедова, Каренина и других беллетристов-народников 70-х годов — тускнели и разрушались не только от сопоставления с повседневной реальностью, им противостояла и литература другого порядка, те писатели-разночинцы донароднической формации, которых Горький вспоминает характерными эпитетами: «озлобленный и грубый натуралист Николай Успенский», «мрачный Решетников», «осторожный и скромный скептик Слепцов», «талантливый и суровый реалист Помяловский» — правдивые изобразители противоречий российской действительности и тех вековых тягот, что лежали на русском трудовом народе.

Решетникова (в числе других авторов) Горький читает товарищам по работе, чтением и беседой стремясь внушить им «надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни».

«Иногда это удавалось мне, и, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, — я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его».

Однако действительная надежда на возможность иной жизни ковалась историей другими путями — не «просвещением» по народнической программе.

Жизнь в подвале Семенова, хозяина со всеми приемами чудовищной эксплуатации, своей остротой кричащих классовых противоречий толкала Горького на другие пути, и недаром впоследствии, в полемике с народниками, он писал:

«Вы скажете — марксист! Да, но марксист не по Марксу, а потому, что так выдублена кожа. Меня марксизму обучал лучше и больше книг казанский булочник Семенов…»[4] (29, 218).

Работа Горького в мастерской Семенова занимает в жизни его особое место, потому что он выступил здесь инициатором и организатором стачки рабочих.

Пример был у него перед глазами. Незадолго до того прогремела знаменитая Морозовская стачка 1885 года, положившая начало широким массовым выступлениям русских рабочих против своих хозяев и царского правительства.

В истории русского общественного движения Морозовская стачка сыграла громадную роль и послужила как бы введением к третьему периоду (по Ленину) русского освободительного движения — пролетарскому.

Однако такой революционный способ борьбы за интересы эксплуатируемых противоречил мировоззрению поздних народников, уже соскользнувших к этому времени в своем большинстве на позиции буржуазного либерализма и «постепеновщины», теории и практики малых дел.

И Горький был здесь одинок, пришел к организации стачки вопреки своим казанским учителям, потому что действительно уже к тому времени у него была так «выдублена кожа».

Сцена стачки в повести «Хозяин», когда забитые, еще связанные всеми предрассудками деревни рабочие поднимаются в свою защиту, является единственной в русской литературе и исключительной силы художественной иллюстрацией к этому раннему периоду зарождения пролетарской борьбы.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

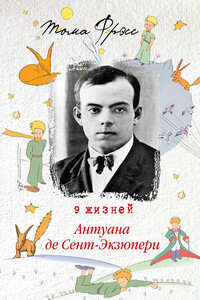

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

В литературном наследии Лермонтова поэмам принадлежит особое место. За двенадцать лет творческой жизни он написал полностью или частично (если считать незавершенные замыслы) около тридцати поэм, — интенсивность, кажется, беспрецедентная в истории русской литературы. Он сумел продолжить и утвердить художественные открытия Пушкина и во многом предопределил дальнейшие судьбы этого жанра в русской поэзии. Поэмы Лермонтова явились высшей точкой развития русской романтической поэмы послепушкинского периода.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.