Голое небо - [8]

1925

«От людей не мог я получить…»

Февраль 1926

Закон (2-й вариант)

1919

Сонет (перевод из Эредиа)

1927

В парке

1927

Неподвижность

1924

Прялочка(Перевод из Леконт де Лиля)

1925

Заря

Трава

Февраль 1927

В вашем мире

Ноябрь 1926

«Года, что шумели тревогой…»

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.

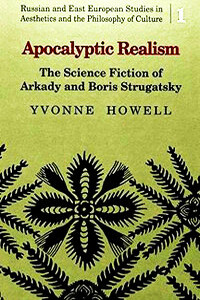

Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

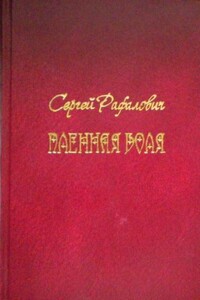

Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.