Гоголь - [115]

В соответствии с основным противоречием своей природы определял Гоголь и главные задачи искусства.

«Искусство, — писал он, — есть примирение с жизнью. Это правда. Истинное созидание искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтения душа исполняется стройного согласия… Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства» (Жуковскому. Т. IV. С. 140).

Какими же средствами достигается в искусстве стройное согласие и порядок? Изображая природу, жизнь, людей, Гоголь воссоздавал их во всей их физичности и физиологичности, в мелких и мельчайших подробностях. В этом смысле он был реалистом из реалистов. Он помнил: «Если не не прикрепить красавицу к земле, то черты ее будут слишком воздушны, неопределенно-общи и потому бесхарактерны» (Данилевскому, 1832 год). Но, будучи исключительным реалистом, Гоголь никогда не находился в рабском пленении у действительности. Он был художником-творцом, а не художником-наблюдателем, писателем, а не описателем.

Изображая действительность с силой «неумолимого резца», Николай Васильевич не забывал и своего желания стать лучше. «У меня, — утверждал он, — никогда не было стремленья быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас… Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе» (Плетневу. Т. III. С. 276). — «Все мои последние сочинения — история моей собственной души», — подтверждал он в «Переписке».

Надо было соединить телесное, вещественное с духовным. Гоголь так именно и понимал основную задачу искусства. «Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это — живые люди, созданные из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, чтобы каждый почувствовал их в самом себе и загорелся бы желанием развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто… Тогда только и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество». (Т. IV. С. 140—141).

Какими же средствами достигается в искусстве это совмещение телесного и духовного, действительного и воображаемого? В практике Гоголя оно достигалось путем соединения натурализма с символизмом. Откуда Гоголь почерпнул символизм? Он почерпнул его из древних образцов всемирной и русской литературы, из наших былин и песен, от европейских писателей, от Пушкина и Жуковского. Но он придал символизму свой, гоголевский характер.

Основная манера Гоголя заключается в реалистическом символизме: Гоголь берет крайний реализм и подчиняет ему символ; получается необыкновенно причудливый сплав. Изображая действительность со всей силой натурализма, со всей ее низменностью, не брезгуя малейшими подробностями, Гоголь одновременно возводил эту действительность в символ.

Маниловы, Собакевичи, Петухи натуральны до галлюцинаций, и вместе с тем каждый из них символизирует какую-нибудь «страстишку»; реалистические подробности имеют свой сокровенный смысл: например, шкатулка Чичикова, его бричка, фрак наваринского пламени с дымом, немая сцена в «Ревизоре» и т. д. В символе Гоголь старался уничтожить раздвоенность между материальным и духовным, между субъективным и объективным. Поднять реальность до высоты обобщающего символа и означало — по его мнению — возвести явления жизни «в перл создания».

Роль символа Гоголь отлично понимал: в черновых заметках по поводу «Мертвых душ» он записал:

«Как низвести все миры безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? И как городское безделье довести до преобразования безделья мира?»

Своеобразным «преобразованием» является и «Страшная месть», и «Вий», и «Шинель», и «Нос», не говоря уже о главной поэме и о «Ревизоре». Символичны колдун, панна-ведьма, нежить, чорт, Хлестаков, Чичиков. Все эти символы венчаются одним грандиозным символом мертвых душ. Благодаря такому «преобразованию» гоголевские персонажи, являясь до жуткости реальными, в то же время уводят куда-то в бесконечность. На эту их черту указал еще Овсяннико-Куликовский. Каждый из них, умножаясь и повторяясь, как бы открывает собой перспективу в бесконечность: дореформенные Коробочки ведут к Коробочкам пореформенным, к русским, французским, к тем, которые еще будут.

Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

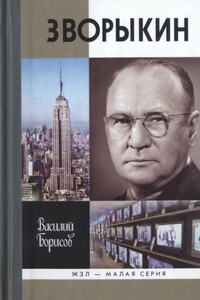

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.