Фонвизин - [3]

Другим важнейшим адресатом Фонвизина станет его старшая сестра, «матушка сестрица» Феодосия Ивановна, в будущем жена близкого друга писателя, сына первого директора Московского университета — Василия Алексеевича Аргамакова. Третьим ребенком в семье Ивана Андреевича Фонвизина был Павел Иванович, со временем — директор Московского же университета (пятый по счету), поэт и переводчик. В своих письмах Фонвизин перечисляет и остальных братьев и сестер, просит передать им поклоны и пожелания. Причем по обыкновению придерживается своей игриво-иронической манеры. Сохраняя приличное случаю единообразие официальных наименований младших родственников и соблюдая некое подобие этикета, он, едва сдерживая улыбку, раздает им весьма однообразные, но постоянно дополняемые шутливыми запретами советы и наставления: «Сестрице Анне Ивановне желаю здоровья и охоты писать ко мне. Сестрице Марфе Ивановне желаю того же. Сестрице Катерине Ивановне желаю того же и меньше резвиться. Братцу Александру Ивановичу желаю великих успехов в высоких науках. Братцу Петру Ивановичу желаю того же и меньше с печи прыгать». Некоторые из фонвизинских рекомендаций мало годятся для его малолетних единоутробных родственников и потому выглядят еще смешнее. Письмо, в котором Фонвизин упоминает всех своих братьев и сестер, датировано январем 1766 года, когда братцу Александру исполнилось лет шестнадцать, и заниматься «высокими науками» для него было бы вполне естественно. Зато братцу Петру, которому в это время было лет пять-шесть, старший брат желает не только перестать заниматься приличным возрасту делом — прыгать с печки, но и «великих успехов» в вышеупомянутых «высоких науках».

О своем младенчестве Фонвизин может вспомнить немногое и резонно полагает, что такая его забывчивость естественна и объяснима. Ссылаясь на воспоминания отца, он утверждает, что претерпел первое свое «лишение» на третьем году жизни, когда его наконец-то «отняли от кормилицы» и перевели на рацион, более подходящий ребенку этого возраста. Проявив необыкновенную для простого младенца способность чувствовать, он впал в великую тоску и на вопрос отца, грустно ли ему, «затрепетав от злобы», ответил: «А так-то грустно, батюшка… что я и тебя, и себя теперь же вдавил бы в землю». Кровожадные мысли посещают склонного к бурному выражению эмоций Фонвизина и в дальнейшем, хотя не так часто и лишь в минуту сильного душевного волнения: например, во время путешествия по Италии в 1785 году у него, уже 40-летнего пенсионера, возникнет неистребимое желание перестрелять из пистолета всех огорчивших его местных почтальонов. Но к счастью, дальше желания расправиться с ближними дело не шло никогда, и ни один человек, будь то в России или за границей, не пострадал от руки вспыльчивого правнука меченосцев.

Вскоре после памятного разговора с отцом, уже в четырехлетнем возрасте, Фонвизина начали «учить грамоте», но и об этом, произошедшем в его «первом младенчестве», а значит, не запечатлевшемся в памяти событии он узнал от родных. Зато историю, научившую его ходить «прямою дорогою» и избегать «лукавых стезей», он запомнил очень хорошо. Оказывается, родная тетка Фонвизина, «женщина кроткая» и нежно любившая своих племянников, посещала «дом одного славного тогдашнего карточного игрока» и от него привозила детям целые колоды карт. В какой-то момент малолетний Фонвизин всей душой привязался к «картам с красными задками», и обладание ими стало истинным его «блаженством». Исчерпав все не вполне честные средства к их приобретению, Фонвизин признался тетушке в своей страсти, и та одобрила его искренность. Отец же одобрял не только искренность, но безмерную чувствительность своего старшего сына: собрав однажды вокруг себя «всех своих младенцев», Иван Андреевич принялся рассказывать им историю Иосифа Прекрасного. Безыскусное повествование произвело на ребенка впечатление столь сильное, что он «начал рыдать безутешно» и не мог сдержать чувств во время всего рассказа. Из того же «Чистосердечного признания» следует, что Фонвизин был мальчиком не только чувствительным, но и чрезвычайно впечатлительным. Приезжавший из принадлежащей Фонвизиным деревни Дмитриевской мужик Федор Суратов рассказывал господским детям страшные сказки и так запугал маленького Дениса, что и взрослым человеком он «неохотно оставался в потемках».

Университетское учение

С XVI века потомки суровых рыцарей Фонвизины жили в Москве, в Печатниках, в Москве же начал свое обучение записанный в 1754 году в гвардейский Семеновский полк мушкетером и оставленный дома для получения необходимого образования малолетний Денис. По словам писателя, отец, «не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учрежден стал», то есть в 1755 году. Строго говоря, Денис и Павел Фонвизины поступили не в университет, а в располагавшуюся недалеко от Кремля университетскую гимназию. Там, по замыслу основателей, российские юноши должны были приобретать базовые знания, необходимые для поступления на философский, юридический и медицинский факультеты университета или для успешного начала служебной карьеры.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

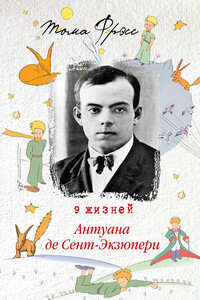

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

В литературном наследии Лермонтова поэмам принадлежит особое место. За двенадцать лет творческой жизни он написал полностью или частично (если считать незавершенные замыслы) около тридцати поэм, — интенсивность, кажется, беспрецедентная в истории русской литературы. Он сумел продолжить и утвердить художественные открытия Пушкина и во многом предопределил дальнейшие судьбы этого жанра в русской поэзии. Поэмы Лермонтова явились высшей точкой развития русской романтической поэмы послепушкинского периода.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

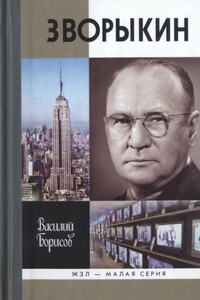

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.