Феллини - [8]

Федерико очень привлекали церкви, но не по зову души, как надеялась его мать, а скорее для проказ его небольшой банды, в которую помимо Риккардо и Титта входили теперь Марио Монтанари и Луиджино Дольчи. Особенно ему нравился собор Темпио Малатестиано, который представал перед ним странным и торжественным, белоснежным при солнечном свете и испускающим таинственный свет, словно луна, ночью. Этот собор был реконструирован Сиджизмондом Малатеста во времена Ренессанса на основе старинной готической церкви Сан-Франческо. Собор хранил сокровища искусства и истории и был одним из интереснейших монументов Римини. В нем были собраны творения выдающихся деятелей искусств, в том числе архитектора Леона Баттиста Альберти, гравера Маттео де Пасти, скульптора Агостино ди Дуччио, художника Пьеро делла Франческа и других. Но все это едва ли интересовало Федерико. Он приходил в собор в сопровождении друзей, когда не было службы, взбирался по шаткой лестнице на кафедру и изображал священника, произносящего проповедь по воскресеньям. Иногда они пытались опорожнить кружку для пожертвований с помощью магнита на веревочке. Эта затея была всегда обречена на неудачу, к большому облегчению Федерико, так как в любом случае дело было ему не по душе.

Федерико с друзьями любил присутствовать в дни освящения животных, под покровительством святого Антуана, на площади Труа Мартир перед маленькой церковью Паолотти. Площадь оглашалась тявканьем, блеянием, кудахтаньем и другими звуками. С замиранием сердца мальчишки ожидали появления молодых крестьянок, приезжавших освящать своих новорожденных животных. Особенно их волновала пышная девица с огненными волосами, которая никогда не носила бюстгальтера. Они называли ее между собой «усатой» из-за того, что легкий пушок оттенял ее верхнюю губу. И у нее наиболее высоко задиралась черная сатиновая юбка, открывая розовые ляжки, в тот момент, когда девушки садились на свои велосипеды, чтобы отправиться в обратный путь на ферму.

Другая церковь, избранная ими для развлечений, — неуютный собор Серви, где царили ледяной холод и сырость. Священник, служивший там, преподавал и у них в лицее и был очень терпеливым, хотя ученики не переставали его изводить. Один из них, Бедасси, по прозвищу Тарзан, заключил с ребятами пари на десять лир, что проведет в церкви ночь, спрятавшись в исповедальне, прихватив с собой килограмм бобов и сосиски. На следующее утро его обнаружил пономарь: бедного Бедасси знобило, у него были сильные боли в животе, он дрожал от холода и бессонной ночи и звал мать, чтобы она напоила его кофе с молоком.

Еще одна церковь сохранилась в памяти Федерико: новая церковь Салезьен, куда он с друзьями постоянно ходил во время ее строительства. В день ее открытия звонили колокола, причем так громко и долго, что заглушали слова выступавших. Когда наступила очередь шефа местной полиции, колокольный звон настолько заглушал его голос, что он остановился на середине своего выступления, сложил руки на груди на манер Муссолини и, напрягаясь так, что вздулись вены на шее, заорал: «До-во-льно, ко-ло-ко-ла! Ко-ло-ко-ла, хватит!» Его тут же поддержал хор фашистов, присутствующих на открытии: «До-во-льно, ко-ло-ко-ла! Ко-ло-ко-ла, хватит!»

Продолжая знакомиться с Римини, Федерико стоит в конце дня зайти в кафе де Коммерс на площади Кавур. Пройдя по паркету, сесть за столик, покрытый розовым мрамором, и с удовольствием потягивать горячий шоколад, разглядывая завсегдатаев кафе, местных буржуа, солидных клиентов, игроков в шахматы и бильярд. Подмигнуть простодушному Джудицио, которого снова увидим в «Амаркорде». За несколько лир или несколько сигарет Джудицио готов оказать любую услугу: он помогает женщинам на кухне, фиксирует счет в бильярде, может служить посыльным, ночным сторожем, докером. А за окном можно увидеть проходящую мимо прекрасную Градиску в платье из черного атласа — она тоже увековечена в «Амаркорде». Ее белокурые локоны, искусственные ресницы и пышная грудь, вздрагивающая на каждом шагу, воспламеняют чувства подростков. Они пожирают ее глазами, обмениваются фривольными шуточками и кричат ей вслед, что с удовольствием выпили бы молока. Конечно, это было ненастоящее имя молодой парикмахерши. Говорили, что ее стали называть Градиской после одного случая. Как-то в городе был проездом князь. Ей предложили составить ему компанию, предварительно дав множество советов, как она должна вести себя с важной персоной. Явившись к нему, она вскоре предстала перед ним обнаженной и якобы томно произнесла: «Gradisca, gradisca» («Я к вашим услугам»). Правда ли это? Или фантазия? А Федерико вспоминает, как встретился с прекрасной Градиской в кинотеатре «Фульгор»:

«Пучок света из кабины киномеханика окружал ее белокурые волосы сияющим ореолом. Сначала я присел вдали от нее, возможно, из-за сильного волнения, но затем стал придвигаться все ближе и ближе к ней. Она медленно курила. Оказавшись рядом с ней, в соседнем кресле, я осторожно протянул руку. Ее пышная ляжка, вплоть до подвязки, напоминала мортаделлу[14], перевязанную бечевкой. Она позволила мне прикасаться, продолжая глядеть перед собой, прекрасная и молчаливая. Я стал продвигать руку дальше, нащупав белую пышную плоть. И только тогда Градиска медленно повернулась ко мне и спросила спокойным голосом: „Что ты там ищешь?“»

Эта книга написана бывшим генералом бундесвера, оценивающим политическую деятельность через призму ответственности. Она рассказывает о «времени, наступившем после», с позиции немецкого солдата, который испытал все лишения и страдания на передовой во время войны и в течение четырех лет плена.

Мемуары Эриха фон Фалькенгайна (1861–1922), военного министра (1913–1915) и начальника Генерального штаба (1914–1915) германской армии, представляют особый интерес в первую очередь благодаря ключевым постам, которые автор занимал во время Первой мировой войны. Написанные сразу после окончания войны, они стали одной из первых попыток ее главных действующих лиц осмыслить завершившуюся четырехлетнюю бойню, приведшую к крушению четырех великих империй: Германской, Австро-Венгерской, Российской и Османской.

Григорий Потемкин вошел в историю, как фаворит императрицы. Однако остался в анналах он исключительно благодаря собственным великим достижениям.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

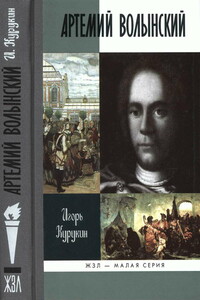

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.