Фантазии в историко-географическом пространстве - [2]

Реальные события, естественно, шли совершенно иным путем. Уже осенью 1875 года против бунтовщиков был послан отряд генерала Кауфмана в составе 16 рот, 8 казачьих сотен и 20 пушек, который разбил десятитысячное войско восставших кокандцев. Следом за этим карательным отрядом боевые действия продолжил генерал Михаил Скобелев с отрядом в 2800 человек. Скобелеву в январе 1876 года удалось пленить Абдуррахмана, после чего вспышка недовольства угасла сама собой.

Но это Верна нисколько не волновало, так же как, впрочем, и судьба бухарских, кокандских, хивинских земель. Его интересовали края более северные. Поэтому-то коренных жителей современного Узбекистана, названных автором «татарами», он решил «депортировать» в Сибирь, как раз в это время привлекавшую повышенное внимание европейцев после открытия в сороковых годах XIX века ленского золота и сопровождавшей это открытие промышленной горячки. И Ж. Верн загорается идеей — отправить своих героев в Сибирь, чтобы на фоне занимательного сюжета познакомить рядового француза с этой обширной и прекрасной землей, у которой, по стойкому убеждению автора, имелись все виды на блестящее будущее.

Этот творческий прием сам по себе не мог не вызвать одобрения, но романист зашел несколько дальше положенного в построении сюжета: главным героем он сделал царского курьера, доставляющего в Иркутск чрезвычайно важное сообщение. Писатель и все произведение назвал первоначально «Царский курьер».

Вот этот-то авторский ход и насторожил Этцеля. Автор, до беспамятства увлеченный работой над новой книгой, свято верил, что бесспорные достоинства рождающегося романа сгладят определенные вольности сюжета. «Я не могу сейчас думать ни о чем другом — меня в высшей степени увлекает великолепный сюжет, — пишет он своему щепетильному издателю. — Я пустился в Сибирь, да так, что не мог остановиться. Мой роман скорее татарский и сибирский, чем русский»[3]. Стараясь перебороть сомнения Этцеля, Жюль Верн рекомендует отправить роман на рецензию русской литературной знаменитости Ивану Сергеевичу Тургеневу, жившему во Франции. Тургенев согласился и очень внимательно прочел рукопись. Общая оценка одного из первейших российских писателей оказалась положительной. Тургенев отметил занимательность фабулы и остроту сюжетных положений. Единственное его замечание сводилось к тому, что изображенное Верном татарское нашествие выглядело до крайности неправдоподобным. Это взорвало экспансивного французского романиста: «Татарское нашествие — почему бы и нет, имею же я право на писательский вымысел… Разве я предупреждал публику, что „Гаттерас” и „20000 льё” — это выдумка?»[4]

Тем не менее, осторожности ради, рукопись отправили на отзыв князю Орлову, русскому послу в Париже. Сиятельный рецензент не высказал никаких возражений по существу фабулы. Тогда и Этцель согласился с сюжетом романа, но потребовал от автора, чтобы тот, во-первых, сменил название, во-вторых, исключил из текста все, что могло быть приписано правившему тогда Россией царю Александру II или его отцу Николаю I. Жюль Верн скрепя сердце согласился с требованиями издателя. Кроме того, он был вынужден, во избежание придирок цензуры, предварить свое новое детище обращением к читателю, в котором предупреждал, что в романе речь идет о событиях вымышленных. «Досадно, — сообщал издателю автор, — что цензура читает книги так поверхностно. Тургенев, который знает Россию не хуже этих господ, не усмотрел в этом ничего предосудительного. К тому же сведения я почерпнул не в старых книгах, а у Рюсселя Килланга, совершившего свое путешествие в 1860 году»[5].

Верн здесь явно поскромничал. Известно, что он старательно отбирал серьезную литературу о Сибири и населяющих ее людях из того немногого, что можно было достать в Париже. О качестве проработки материала романистом свидетельствуют сибирские краеведы: «Читая описание пути Михаила Строгова… невольно поражаешься упоминанием таких пунктов, не очень значительных и для нашего времени, как село Никольское в истоке Ангары, Голоустное, Пашки… Встречающиеся героям романа города, реки, села и малые населенные местечки даны автором географически сравнительно верно»[6].

Прежде всего писатель обстоятельно ознакомился с сочинением Кастрена — работой, написанной по заданию императрицы Екатерины II и посвященной административному делению Сибири и управлению краем. Автор этого труда в глаза не видел сибирских земель, но использовал многочисленные русские источники. Книга вышла на французском языке в Париже, и следы ее скрупулезного изучения отмечены исследователями в тексте «Строгова»[7]. Весьма ценным источником для французского писателя стали сочинения немецкого естествоиспытателя, действительного члена Санкт-Петербургской академии наук Петера Симона Палласа (1741 — 1811), который в 1768-1774 годах, по заданию все той же Екатерины, совершил большое путешествие по России во главе целого экспедиционного отряда, куда входили как ученые (геодезисты, астрономы, зоологи, географы, ботаники), так и несколько петербургских студентов. Паллас пересек Западную Сибирь от Тобольска до Томска, потом отправился на Алтай, а вернувшись в Томск, продолжил свой путь на восток — в Красноярск, Канск, Иркутск, Кяхту и Читу. В свою записную книжку он заносил всевозможные сведения, касающиеся истории, политики, торговли, религии, нравов населения, искусства. «Читая его отчет о путешествии, приходится только удивляться разнообразию его знаний, отдавать должное его просвещенному патриотизму и признать проницательность императрицы, сумевшей привлечь в свою страну такого крупного ученого»

В послесловии к 25-му тому собрания сочинений Жюля Верна Анатолий Москвин размышляет о причинах, побудивших писателя завершить свою "Историю географических открытий" на 30-40-х годах XIX века. Критически описан недостаток материалов о русских географических экспедициях. А. Москвин также вспоминает экспедиции и путешествия XIX века, которые по праву должны были быть включены в "Историю".

В послесловии к 28-му тому собрания сочинений Жюля Верна рассказано об истории включенных в этот том двух поздних романов автора, которые дошли до читателя в своем первоначальном виде лишь через много лет.

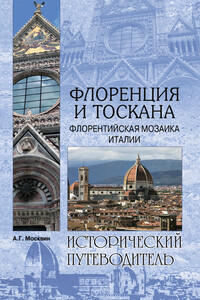

Очередной выпуск книги популярной серии «Исторический путеводитель» посвящен одному из живописнейших регионов мира – Тоскане и ее столице, вечно цветущей Флоренции.Тоскана очаровывает сразу и навсегда! Эта область на западном побережье Центральной Италии всегда привлекала туристов живописными пейзажами, а также богатейшим культурным наследием, ведь именно на ее землях зародился итальянский Ренессанс. Достаточно услышать такие названия, как Пиза, Сиена, Сан-Джиминьяно, Лукка, Винчи, и в воображении появляются образы средневековых городов с их узкими мощеными улочками, множеством прекрасных образцов средневековой архитектуры и скульптуры и многочисленными музеями, где выставлено огромное количество работ всемирно известных художников.Новая книга известного писателя и знатока Италии А.Г.

В послесловии к 27 тому собрания сочинений Жюля Верна рассказано о истории создания трех романов, которые не были изданы при жизни автора и стали известны читателю лишь много лет спустя.

В послесловии к 8 тому 29-томного собрания сочинений Жюля Верна рассказано об истории и обстоятельствах создания двух романов, объединенных темой катастрофы в океане.

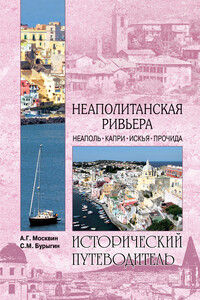

В книге предоставлен краткий очерк истории Неаполя и его окрестностей, а также островов Искья, Прочида, Капри. Авторы рассказывают об основных историко-архитектурных памятниках и наиболее интересных географических объектах, в частности, о Везувии и его извержениях. В книге также рассказывается о некоторых традиционных занятиях жителей региона, религиозных и фольклорных праздниках и о наиболее характерных региональных блюдах и напитках. Вместе с авторами книги читатели совершат увлекательное историческое путешествие по одному из самых запоминающихся мест мира.

Предисловие к сборнику сочинений Н.С. Трубецкого, одного из видных деятелей евразийства начала XX века, посвященная разбору наследия этого историко-филосовского течения.

Очерки Бальзака сопутствуют всем главным его произведениям. Они создаются параллельно романам, повестям и рассказам, составившим «Человеческую комедию».В очерках Бальзак продолжает предъявлять высокие требования к человеку и обществу, критикуя людей буржуазного общества — аристократов, буржуа, министров правительства, рантье и т.д.

Кир Булычев и Эдуард Геворкян! Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев!И многие, многие другие — писатели уже известные и писатели-дебютанты — предлагают вашему вниманию повести и рассказы.Космические приключения и альтернативная история, изысканные литературные игры и искрометный юмор — этот сборник так же многогранен, как и сама фантастика!«Танцы на снегу» Сергея Лукьяненко, «Путешествие к Северному пределу» Эдуарда Геворкяна, «Проснуться на Селентине» Владимира Васильева — вы еще не читали эти произведения? Прочтите!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Париж в ХХ веке» содержит в себе характерные признаки «классического» Жюля Верна — то, что называют научной фантастикой, но что у него скорее было научным предвидением (в романе уже есть и метро, и автомобили с двигателем внутреннего сгорания, работающем на водороде, и факсы, и вычислительные машины, и электрические машины и многое другое). Но знакомое нам по другим произведениям писателя восхищение научно-техническим гением здесь соединяется с предупреждением человечеству: цивилизация, где поклоняются двум богам — машине и деньгам, несёт в себе угрозу духовной деградации.

Стипендиаты конкурса одной из лучших лондонских школ в качестве награды получают возможность совершить путешествие через Атлантический океан к Антильским островам. Отличное судно, надежная команда, прекрасный капитан — все это сделает плавание приятным и безопасным. Однако, все пошло совсем не так как предполагалось...Роман дается в новом (1998) полном переводе.

«Золотой вулкан» (1899) — одно из последних сочинений Ж. Верна, появилось одновременно с первыми рассказами Дж. Лондона. Навеянное «золотой лихорадкой», охватившей в те времена Америку, оно должно было стать книгой-предостережением для Мишеля Верна, любимого сына романиста, талантливого молодого человека с непростым характером.

«Упрямец Керабан» — одна из самых увлекательных и веселых книг великого фантаста Ж. Верна. Приключения, описанные на ее страницах, происходят в Турции, в Крыму, на Кубани, в Грузии.