Фаина Раневская - [2]

Затем поднялась сама Потоцкая:

— Как старшая за этим столом, я прошу разрешения на второй тост.

— Вы ошибаетесь, Анастасия Павловна, уж я точно постарше вас, — с иронией произнес Плятт.

— Извините, Ростислав Янович, но старшей меня назначил Соломон Михайлович: „Мы с тобой оба старшие и в ответе за всех“.

Застолье было в разгаре, когда раздался длинный, требовательный звонок. „Это наверняка Фаина Георгиевна“, — уверенно сказал Ростислав Янович Плятт. И она вошла быстро, шумно, заполнив собой всю комнату, и сразу произнесла:

— Я поднимаю тост за Елизавету Моисеевну, сумевшую сохранить неповторимую абдуловскую ауру в этом доме. Никто, как я, не любил и не мог любить Осипа Наумовича. Тоскую и скучаю по нему… А сейчас знаете, что мне вспомнилось? Наши встречи в Ташкенте, и как мы все жили там во время войны, и какую веру, надежду в нас поддерживали и Осип Наумович, и Соломон Михайлович. Всех нас, собравшихся здесь, объединяет память о прошлом, о людях, которых нет сегодня с нами; я предлагаю тост за память — единственную возможность победить время…»

И она вспомнила о том, как в Ташкенте, в Театре оперы и балета, 4 и 5 апреля 1942 года были организованы благотворительные акции «Работники искусств — эвакуированным детям», в них принимали участие такие известные актеры, как Б. Бабочкин, Н. Черкасов, Т. Макарова, В. Зускин, О. Абдулов… На вечере 5 апреля выступили А. Толстой, С. Михоэлс, Ф. Раневская. Об этом Анастасия Павловна написала в своих воспоминаниях о Михоэлсе:

«Последним номером поистине великолепной программы вечера была небольшая пьеса, написанная Алексеем Толстым и поставленная Протазановым и Михоэлсом.

Перед самым началом мы с Людмилой Ильиничной Толстой пробрались за кулисы, запасшись буханкой черного хлеба, так как знали, что наши актеры с утра ничего не ели.

Хлеб очень пригодился. Нашелся какой-то немыслимый нож из тех, которые бывают только у мясников!.. С его помощью огромные ломти буханки быстро исчезли, несколько подкрепив силы актеров.

И вот занавес открыт.

На сцене шумно, беспокойно, волнительно. „Костюмерша“, Ф. Г. Раневская, судорожно прижав левой рукой авоську с драгоценными новыми галошами, мылом и зеленым луком („реквизит“, взятый на время из самых главных, самых соблазнительных выигрышей лотереи, которая была организована в большом фойе театра), наспех что-то исправляет в костюмах уже одетых, загримированных актеров.

Звучит ее низкий необыкновенный голос, и зрители смеются при каждом ее движении, от каждого ее слова…

И тут появляются два плотника.

Впереди Михоэлс, за ним Толстой.

Михоэлс в сплющенной кепке, Толстой в рваном берете. Оба в рубахах, в передниках, из карманов торчат поллитровки. Молчаливый проход по авансцене (почти марш). Движения, абсолютно совпадающие и повторяющие друг друга…

К великому счастью, сохранился изумительный фотоснимок „плотников“. Копию этого снимка, подаренного Л. И. Толстой, Михоэлс свято хранил».

Когда я первый раз пришел в дом к Анастасии Павловне (она жила в «Доме ткани» на Ленинском проспекте), меня встретили фотографии. Не только та, о которой вспоминает Анастасия Павловна, но и многие другие: Раневская и Михоэлс, Раневская и Абдулов… Тогда я подумал, что эти фото, фиксирующие настоящее, на самом деле закрепляют прошлое, придавая вес недолговечным и изменчивым людским воспоминаниям.

Эти фотографии, вместе с документами эпохи и рассказами людей, знавших Фаину Георгиевну, — со многими из них мне удалось встретиться, — дополнят мою книгу о Раневской.

Глава первая ГОРОД НА ТАГАНЬЕМ РОГУ

Не мной сказано: «Чудеса случаются только в детстве». Это в полной мере относится к Фаине Раневской, к тем далеким годам, когда она была маленькой девочкой и жила в большом двухэтажном доме по улице Николаевской в Таганроге. В этом необыкновенном городе, некогда входившем в область войска Донского, прошло детство актрисы. Город оказался значимым и в жизни ее родителей: здесь они поженились (в 1889 году), вырастили детей, прожили более четверти века — до того дня, как им пришлось покинуть Таганрог на собственном пароходе «Святой Николай». Они уже больше никогда не возвращались в свой любимый город на Азовском море, о котором хочется рассказать подробнее.

На том месте, где находится нынешний Таганрог, в VI веке до н. э. было небольшое греческое поселение Кремны, разрушенное набегами соседей-кочевников. Позже, в XIII веке, итальянцы построили здесь город-порт Пизано, но и ему не суждена была долгая жизнь. 12 сентября 1696 года по указу Петра Великого на этом месте был основан город-крепость, а при нем гавань для военных судов. Вскоре город этот назвали Троицком на Таганьем Рогу, а потом название сократили до Таганрога, забыв о благочестивом Троицке. Благочестия жителям города — солдатам, морякам, оборотистым купцам — явно недоставало, зато было в избытке смелости и авантюрного духа, необходимых для того, чтобы обживать дальнюю окраину тогдашней России.

Петр возлагал на этот город особые надежды, пригласил для строительства его опытных мастеров из Европы. Однако царю не повезло — по Прутскому мирному договору с Турцией ему пришлось разрушить и гавань, и крепость (случилось это в феврале 1712 года). Казалось, Таганрог постигнет судьба селения Кремны или порта Пизано. К счастью, этого не произошло. После победы русских над турками во времена Екатерины II началось восстановление города. Правда, вскоре был основан Севастополь, и Таганрог потерял свое военное значение — но торговое сохранил надолго. В 1869 году железная дорога соединила город с Ростовом-на-Дону и Харьковом. В ту пору в городе было немало коммерсантов, в особенности греков и евреев, среди них — братья Поляковы, прибывшие из Витебской губернии. В этой связи я хочу рассказать о моей недавней поездке в Белоруссию, имеющей прямое отношение к предкам Фаины Раневской.

Книга Матвея Гейзера, выпускаемая в серии «Жизнь замечательных людей», — свидетельство признания значимости выдающегося актера талантливого режиссера и видного общественного деятеля Соломона Михоэлса. Государственный еврейский театр, у истоков которого стоял Михоэлс и которым он руководил более тридцати лет, стал символом расцвета еврейской культуры в СССР. Этот первый во многовековой истории евреев театр возник вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции и просуществовал до конца 1949 года, но след, оставленный им в многонациональной советской культуре, значим и сегодня.В настоящем издании впервые публикуются ранее не известные читателю новые материалы, подробно рассказывается о жизни Михоэлса на фоне времени, в которое ему довелось творить, а также о людях, с которыми он дружил и работал.

Леонид Утесов — любимец нескольких поколений зрителей и слушателей, чье неповторимое искусство до сих пор не утратило своей притягательности. Певец с хриплым голосом, музыкант без музыкального образования, актер, на счету которого всего один удачный фильм, — все эти несовершенства он компенсировал талантом во всех проявлениях своей многогранной творческой натуры. Книга писателя Матвея Гейзера восстанавливает биографию Утесова, неотделимую от драматической истории XX века и от жизни его родной Одессы — города, где Леонид Осипович до сих пор остается любимейшим из земляков.

Зиновия Ефимовича Гердта называли «гением эпизода» — среди десятков ролей, сыгранных им в театре и кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая роль этого актера запоминалась зрителям: ведь в нее были вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, все чувство собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте вошли в книгу писателя Матвея Гейзера — первую биографию Гердта в знаменитой серии «ЖЗЛ».

Самуил Яковлевич Маршак — талантливый поэт, переводчик, драматург, прозаик, выдающийся общественный деятель, стоявший у истоков советской детской литературы. Его творчеству посвящено много литературоведческих исследований. Однако настоящая книга, принадлежащая перу доктора филологических наук, профессора М. М. Гейзера, откроет читателям малоизвестного и даже «нового» Маршака — яркого и самобытного русско-еврейского поэта, начавшего свой творческий путь гораздо раньше (в 1904 году), чем принято считать.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

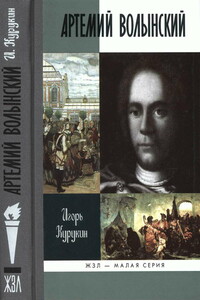

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.