Эссе - [16]

А кроме того, материя современной образованности активно перерастает в направление позитивных достижений науки, фактов, знания, развития методологии мышления в специальных дисциплинах, практическое освоение мира сделано замечательные успехи, преимущество реально существующего по сравнению с мыслями стало ощущаться в уже небывалых размерах, в то время как понятие образования, с помощью которого нужно все это освоить осталось в гердеровском смысле неизменным. Это некоторое несовпадение новых явлений с формой сосуда, которую они должны принять, и есть главная причина всех негативных явлений. Попытка привнести реалистическую тенденцию в систему образования, конечно же, присутствовала, но она стреляла не в цель и слишком недалеко, причем она сопровождалась отчасти вытеснением гуманистической субстанции субстанцией реальности, отчасти таким расположением смысла подле смысла, что из такого соседства нового духа не произрастало.

КРИЗИС ТЕАТРА И ОБРАЗОВАНИЯ

Если теперь провести сравнение нашего общего состояния с состоянием театра, то совпадут все их проявления вплоть до отдельных деталей в попытках улучшения. Мне бы хотелось коснуться только трех из них.

Искусство и система образования вот уже лет тридцать находятся в совместной конфронтации с так называемым интеллектуализмом. Сухому рассудочному преподаванию школьного тирана был противопоставлен идеал "образования сердца", было востребовано "созерцание" вместо остроты суждения, "переживание" вместо связного рассказа, световые мозаики вместо понятийного описания и тому подобное. Все последствия подобных устремлений можно найти и в области искусства. Уже импрессионизм выработал предубеждение, что поэт должен обращаться к сердцу или к какому иному органу, который бы мыслил вне зависимости от головного мозга и этим самым способствовал тому, что театр был отключен от общего духовного развития. Он должен был творить просто и заразительно, работать при помощи действия и выражения чувств, иначе - в манере высказывания азбучных истин. Одним результатом этого стала очевидная неинтеллигентность драматической поэзии, другим - то, что до сих пор все остаются в ожидании великого драматурга, который должен глубокомысленно обратиться ко всем, а он, разумеется, никак не придет, и с таким вот ложным представлением о народности связана жалоба, что наше время не может способствовать творчеству, связано совершенно ненужное недовольство собой. Даже последующее поколение не выправило дела чрезмерное внимание сценическому оформлению, танцу, голосовым переходам, мимическим композициям - это было поиском новых средств выражения вместо того, чтобы старые простейшие средства направить на освоение нового духовного материала. Успех не может быть больше, чем духовное обогащение в отдельном случае.

Вторая тенденция, что пронизала процесс образования, была социально-этической: вместо того чтобы личность была переполнением своей сущности до общественного звучания, вместо совершенствования своего чувства и его укрепления воспитанием воли происходит окончательный отказ от представления, что образование должно стать развитием отдельной человеческой души - каждому знакомо это выражение. Подобные соглашения в долг частично перекрываются или смешиваются с предыдущими и выплескиваются наружу каким-то торжественным, празднично-объединяющим, народно-чувствительным языком искусства, оказывая в итоге влияние на театр. Особенно характерно для них напрямую обычно с ними связанное осуждение "индивидуалистического" искусства как чего-то устаревшего. Тут можно даже сказать, что старый герой нашего театра с его специфическим трагическим конфликтом свободной воли, зажатый пределами гражданского закона, был, собственно, героем, действующим свободно, но все это уже давно переменилось, хотя и без необходимого осознания; я однажды выразил это формулой, что на место трагического противоречия отдельного индивидуума с законом, должно заступить явное противоречие в законе земного существования, которое часто неразрешимо, но всегда необходимо преодолевать, в этом и заключается различие между эпохой Просвещения, которая верила в автономию нравственного закона и разума, и эпохой эмпиризма, для которой мир является бесконечной задачей с поступательным движением в области частичных решений. Этот эмпиризм великое духовное переживание, навстречу которому мы идем, если наш Globus intellectualis с его тонким слоем образования и его непомерно большой непроницаемой массой не разлетится на куски. Тут ничего не изменит и социализм (из среды которого главным образом исходят социально-этические планы реформирования театра), если только в нем останется незыблемой ориентация человека на разъятие мира и на господство в нем, что вполне вероятно. Я не сомневаюсь в том - и вся первая часть статьи была посвящена этому, - что изменение общественной формы должно повлечь за собой и изменения в искусстве; но если говорить об основных проблемах творчества, а к ним принадлежит противоречие между сутью индивидуального и коллективного, и обе сути принадлежат нам, - то это может, не беря в расчет момент переходного времени, переместить только центр тяжести и формы выражения. И социализм содержит в своих потребностях тот знак времени, что душа и механика не могут соединиться; в политике он скорее слишком рационально, чем слишком осторожно - в Германии, по крайней мере, без пламенного сердца придерживает искусство для некоего вида душевного расцвета, который должен настать или должен быть. Подход социализма к реформам искусства, к сожалению, содержит в себе много страусиного, когда прячут голову в будущем, в то время как современная энергия, польза, то перспективное, что содержит театр уже сегодня, - не поняты.

Роман «Человек без свойств» — главное произведение выдающегося австрийского писателя XX в. Роберта Музиля (1880–1942). Взяв в качестве материала Австро-Венгрию накануне первой мировой, Музиль создал яркую картину кризиса европейского буржуазного общества.

Роберт Музиль (1880–1942), один из крупнейших австрийских писателей ХХ века, известен главным образом романом «Человек без свойств», который стал делом его жизни. Однако уже первое его произведение — роман о Тёрлесе (1906) — представляет собой явление незаурядное.«Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» — рассказ о подростке, воспитаннике закрытого учебного заведения. Так называемые «школьные романы» были очень популярны в начале прошлого века, однако Тёрлес резко выделяется на их фоне…В романе разворачивается картина ужасающего дефицита человечности: разрыв между друзьями произошел «из-за глупости, из-за религии».

Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

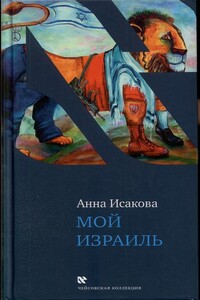

После трех лет отказничества и борьбы с советской властью, добившись в 1971 году разрешения на выезд, автор не могла не считать Израиль своим. Однако старожилы и уроженцы страны полагали, что государство принадлежит только им, принимавшим непосредственное участие в его созидании. Новоприбывшим оставляли право восхищаться достижениями и боготворить уже отмеченных героев, не прикасаясь ни к чему критической мыслью. В этой книге Анна Исакова нарушает запрет, но делает это не с целью ниспровержения «идолов», а исключительно из желания поделиться собственными впечатлениями. Она работала врачом в самых престижных медицинских заведениях страны.

Старый знакомец рассказал, какую «змеюку» убил на рыбалке, и автор вспомнил собственные встречи со змеями Задонья.

По дороге к воде, к донскому берегу, где много всего хорошего, приходится проходить мимо заброшенного и порушенного завода…

Небольшой по нынешним меркам, но удививший автора случай с районным следователем по особо важным делам.