Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло - [3]

В следующей книге «Ум и вселенная» (2012) Нагель идет еще дальше, утверждая, что неодарвинистская картина эволюции природы, жизни, сознания, разума и нравственных ценностей – современная научная ортодоксия – «почти наверняка неверна». Тем не менее он – атеист и понимает, что как материализм, так и теизм не соответствуют «трансцендентным концепциям», но в то же время, что мы не в силах отказаться от поиска «трансцендентной точки зрения на наше место во вселенной». И потому Нагель допускает ту возможность (совершенно не подкрепленную доказательствами, как он вынужден признать), что «жизнь не есть просто материальный феномен», но она включает в себя «телеологические элементы». Согласно гипотезе естественной телеологии, писал он, существует «космическая предрасположенность к формированию жизни, сознания и неотделимой от них ценности». Он понимает, что «при нынешнем интеллектуальном климате такую возможность вряд ли воспримут всерьез»; и действительно, его много критиковали за это предположение.

Мы рассмотрим само это предположение полнее в главе 26, но упомянули о нем здесь, поскольку оно демонстрирует одну вещь: прошло более ста тридцати лет с того великого момента, как Ницше заявил о «смерти бога», но многие люди (хотя далеко не все) по-прежнему ищут другие подходы к нашему миру, отличные от традиционных религиозных точек зрения.

Почти в тот же самый момент Нагеля поддержал коллега, американский философ Рональд Дворкин, написавший статью «Религия без Бога» (2013). В данном случае нам также предстоит рассмотреть его основной аргумент в главе 26, а пока отметим, что здесь Дворкин главным образом утверждает следующее: «религиозный атеизм» не оксюморон (по крайней мере, уже перестал таковым быть); религия для него и ему подобных людей «не обязательно означает веру в бога» – скорее «ее заботит смысл жизни человека и вопрос о том, что означает хорошая жизнь»; неотъемлемый от жизни смысл и неотъемлемая от природы красота – это важнейшие компоненты полностью религиозной установки относительно жизни. Эти убеждения невозможно изолировать от остальных составляющих жизни – они пронизывают существование, порождают гордость, раскаяние и трепет, причем тайна – главная причина этого трепета. И Дворкин говорит, что многие ученые, когда они созерцают невообразимую ширь космоса и потрясающую сложность элементарных частиц, испытывают такие чувства, которые многие описывают почти традиционным религиозным языком – говоря, например, о «нуминозном».

Это кажется новым явлением, хотя, как мы увидим в главе 15, отчасти его предтечей был Джон Дьюи между двумя мировыми войнами и на него намекал Майкл Полани в конце 1950-х и начале 1960-х.[3] Для нас сейчас важно то, что все три философа – с обеих сторон Атлантического океана и в период самой плодотворной работы – говорят во многом об одном и том же разными словами. Они согласны в том, что по прошествии более пяти сотен лет, на протяжении которых наука ослабляла многие основы христианства и других важнейших религий, все еще остаются нелепость (Хабермас), или слепота и «недостаточность» (Нагель); остается вызывающая трепет нуминозная тайна (Дворкин) относительно взаимоотношений религии и секулярного мира. Все трое согласны с Бернардом Вильямсом в том, что «трансцендентный» импульс надо сдерживать, а в то же время – и это забавно – признают, что мы не в силах отказаться от поиска трансцендентного и что в результате многие люди чувствуют: «чего-то» не хватает. В итоге, говорят они, это проблема современной секулярной жизни.

Во многом удивительно то, что эти три мыслителя – каждый из которых окружен почетом – в течение нескольких месяцев, но независимо друг от друга, приходят к одному и тому же выводу: в зависимости от точки отсчета (если это Галилей и Коперник, то четыреста-пятьсот лет назад, а если Ницше, то 130 лет) – секуляризация все еще не дает необходимого ответа, ей все еще крайне не хватает… чего-то.

Канадский философ Чарльз Тейлор уверенно отвечает на вопрос об этом недостающем «что-то». В двух своих очень объемных трудах, «Источники Я» (1989) и «Секулярная эпоха» (2007), он неоднократно утверждает, что сегодняшним обитателям секулярного мира без веры не хватает чего-то крайне важного, необходимого – может быть, самого важного из всего: а именно чувства целого, завершенности, полноты смысла, ощущения чего-то высшего; люди страдают от неполноты, в современном мире царит «великая слепота» относительно того факта, что «в жизни существует еще какая-то цель, кроме утилитарной».[4]

Своего процветания, продолжает Тейлор, – полноты жизни – человек может достичь только через религию (через христианство, в его понимании). Без этого мир превращается в «разочарование», жизнь становится «историей после вычитания», где отсутствуют важнейшие части. Без чувства «трансцендентного», без чувства «космического священного» мы остаемся с «чисто человеческими ценностями», которые, по его словам, «трагически неадекватны». «Лучшие времена», по его словам, завершились, нас пропитывают «ощущение недуга и пустоты и потребность в смысле»; мы ощущаем ужасающую уплощенность повседневной жизни, пустоту обыденности, а потребность в смысле может удовлетворить лишь «восстановление трансцендентного».

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Плохие сны и зловещие пророчества, страх нарушить заповеди и церковные догматы, ненависть и жестокость по отношению к еретикам, искушения и одержимость демонами, навязчивые видения, ужас перед проклятиями и порчей – почему религия любви одних верующих сделала светом миру и солью земли, а других превратила в невротиков и жестоких преследователей себе подобных, ревнителей чистой веры, боящихся темного начала? Как умножить число первых и помочь вторым избавиться от уничтожающего страха? «Христианство и страх» – фундаментальный труд швейцарского психоаналитика, ученика Зигмунда Фрейда, педагога и пастора Оскара Пфистера (1873–1956), написанный в 1944 году и впервые издающийся на русском языке.

Священное, необъяснимое и сверхъестественное – тайны разума, души и Бога под пристальным взглядом одного из самых известных в мире скептиков, историка и популяризатора науки. Работает ли магия? Есть ли ангелы-хранители? Можно ли общаться с умершими? Где живут инопланетяне и демоны? Существуют ли тайные заговоры мировых правительств? Верить ли в приметы? Можно ли обладать сверхспособностями? Кто такие экстрасенсы? Почему мы видим призраков? Как объяснить сверхъестественное? Откуда берется вера в Бога? Что такое религиозные чувства? Новейшие научные данные, описание эпохальных экспериментов и здравый смысл против заблуждений, которыми сегодня живет мир.

Этот грандиозный труд одного из ведущих британских историков церкви, профессора Оксфордского университета Диармайда Маккалоха – вся история христианства, рассказанная заново для людей, живущих сегодня. Древние истоки христианской цивилизации, гонения, расколы, религиозные войны, интриги, трагедии, судьбы, факты. Яркие истории гениев и безумцев, вольнодумцев и святых, государей и простых людей, чьи имена вписаны в тысячелетнюю историю распространения Благой вести. Читателя ужаснут леденящие душу подробности процессов над ведьмами и история преследования иноверцев, поразят откровенные описания опыта мистиков, восхитят грандиозные произведения искусства и культуры, созданные христианами, удивят коллизии судьбы отдельных людей, менявшие ход всей мировой истории в прошлом.

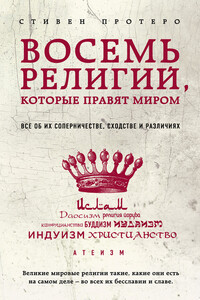

В этой книге представлены крупнейшие религии мира: иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, религия йоруба, а также дополнительная глава об атеизме, такие, какие они есть на самом деле, – во всех их славе и бесславии. Вы узнаете, из чего выросли религии, покорившие миллионы людей; что обещают человеку великие религии мира и чего они требуют взамен; какие проблемы человека реально решает та или иная религия; что происходит на современном глобальном религиозном рынке сегодня; как религия может превратиться в одну из величайших сил зла в истории.