Эпилог - [15]

Мы были еще «Formalituri», но Виктор уже не был Цезарем, во имя которого стоило умирать.

Вся сцена не только не выдумана, но написана по живым следам.

«Это был смотр сил, испытание позиций. Уйдя от науки, живя в Москве среди чужих людей, которые путались у него под ногами в кино, Некрылов понимал, что он и его друзья переменились ролями. Когда-то он приезжал сюда как признанный руководитель — проверять состояние сил, восстанавливать нарушенное равновесие. Теперь пора было перестать притворяться хозяином дома, в котором произошли беспорядки. Беспорядок начинал требовать у него отчета».

Решающий разговор происходит через несколько минут — между Некрыловым и Драгомановым, а на деле — между Тыняновым и Шкловским.

«— Товарищи, нам еще есть о чем говорить! Не будем считать время по-разному Оно вытесняет нас из науки в беллетристику. Оно слопало нас, как хотело! Не нужно отшучиваться. Нужно это давление времени использовать».

Но Драгоманов (в уста которого я вложил слова Юрия) отвечает:

«— Вы используете давление времени? Зачем? Чтобы выстроить мнимую литературу?»

В действительности было сказано более резко:

«Вы сидите там в Москве на дырявых стульях и делаете высокую литературу!»

Слово «делать» имеет в русском языке много значений. Но уточнение «на дырявых стульях» не оставляет сомнений. Под словом «высокая» подразумевалась «мнимая» — это было прямое указание на позицию «Нового ЛЕФа», с которой был не согласен Юрий>[17].

Могли ли мы предположить тогда всю громадность усилий, которые будут приложены, чтобы подменить подлинную литературу мнимой? Могли ли вообразить, что придет время, когда позиция «ЛЕФа» покажется рыцарски благородной? Ведь она была искренней, а за искренность Маяковскому пришлось расплатиться выстрелом весной 1930 года.

В 1928 году Шкловский опубликовал «Гамбургский счет». Это была книга, в которой Шкловский (так же как и в «Третьей фабрике») с трудом выкарабкивался из-под обломков собственной личности: сейчас ее можно высыпать, как высыпают из корзинки стручки гороха, — и среди многих почерневших, высохших, звенящих, как бубенчики, стручков найдется еще немало сохранивших свежесть.

Он отрекается в этой книге от «Третьей фабрики», утверждая, что она для него самого «совершенно непонятна»: «Я хотел в ней капитулировать перед временем, переведя свои войска на другую сторону. Признать современность. Очевидно, у меня оказался не такой голос…» и «книги уводят автора от намерения» (с. 109). Но он ошибается. В «Третьей фабрике» намерение осуществилось: капитуляция удалась.

«Гамбургский счет» был, однако, ударом по этой капитуляции, и ударом метким. Книгу предваряет маленькое предисловие: «Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.

Раз в год, в гамбургском трактире, собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах.

Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов — чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет. Они не доезжают до города.

В Гамбурге Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион» (с. 5).

Понятие удержалось надолго, пожалуй, до наших дней. Литература наша живет двойной жизнью, и, хотя мы не съезжаемся время от времени в Гамбурге, чтобы бороться без подкупа и обмана, официальная точка зрения на искусство — одна, а профессиональная, почти не стронувшаяся с места за пятьдесят пять лет, — другая. Понятие «гамбургский счет» на десятилетия вперед провело демаркационную линию между литературой подлинной и мнимой.

Нельзя не отдать должное смелости этого удара, в особенности если вспомнить, что он был нанесен в ту пору, когда рапповцы ходили среди нас с топориками за поясом, посвистывая, окидывая «попутчиков» налившимися кровью от зависти и ненависти глазами.

Как выглядел бы «гамбургский счет» в наши дни (1975)? Если Серафимович «не доезжал до города», Алексеевы и Софроновы еще стоят в очереди за железнодорожными билетами, что не мешает им издавать и переиздавать собрания своих сочинений. Бабель оказался тяжеловесом — борцу легкого веса не под силу были бы открытия, которыми он обогатил нашу прозу.

Булгаков — не у ковра, а в центре мировой литературной арены. Единственных живых чемпионов (Солженицына и Бродского) правительство выкинуло за границу, зато к мертвому Хлебникову… О, к мертвому Хлебникову прибавилась Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам!

Впрочем, картина настолько усложнилась, что самое понятие пришлось бы, пожалуй, признать устаревшим. Однако нельзя забывать об этой заслуге Шкловского еще и потому, что она настоятельно напомнила о «литературе на глубине» (Тынянов), о борьбе направлений, которая никогда не прерывалась и которой нет дела до постановлений ЦК.

Знаменитый деятель французской революции аббат Сийес, голосовавший за казнь короля, на вопрос, что он делал в годы террора, ответил: «Я жил».

Действие повести происходит в первые дни Великой Отечественной войны на Северном Флоте. Молодой лейтенант Сбоев откомандирован на борт старенького парохода «Онега», чтобы сопровождать груз с оружием. Помимо этого пароход принимает на борт группу заключенных, которых везут на строительство военного аэродрома. Во время следования до места назначения часть заключенных планирует захватить судно и бежать в Норвегию. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями.

В романе «Два капитана» В. Каверин красноречиво свидетельствует о том, что жизнь советских людей насыщена богатейшими событиями, что наше героическое время полно захватывающей романтики.С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом деле. Он вырос мужественным и храбрым человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции капитана Татаринова привела его в ряды летчиков—полярников. Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть временные поражения, но настойчивый и целеустремленный характер героя помогает ему сдержать данную себе еще в детстве клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Роман рассказывает о молодом ученом Татьяне Власенковой, работающей в области микробиологии. Писатель прослеживает нелегкий, но мужественный путь героини к научному открытию, которое оказало глубокое влияние на развитие медицинской науки. Становление характера, судьба женщины-ученого дает плодотворный материал для осмысления современной молодежью жизненных идеалов.

Действие сказки происходит в летнем лагере. Главные герои – пионеры Петька Воробьев и Таня Заботкина пытаются разгадать тайну своего вожатого по прозвищу Борода, который ведет себя очень подозрительно. По утрам он необыкновенно добрый, а по вечерам становится страшно злым безо всяких причин. Друзьям удается выяснить причину этой странности. Будучи маленьким мальчиком он прогневал Фею Вежливости и Точности, и она наложила на него заклятье. Чтобы помочь своему вожатому ребята решили отправиться к фее.

В немухинской газете появилось объявление, что для строительства Воздушного замка срочно требуются летающие мальчики. Петьке Воробьеву очень хочется поучаствовать в этом строительстве, но, к сожалению, он совсем не умеет летать. Смотритель Маяка из волшебной страны Летляндии, подсказывает Петьке, что в Немухине живет, сбежавший из Летляндии, летающий мальчик Леня Караскин, который может дать Петьке несколько уроков летного мастерства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

Книга «Экзистенциализм — это гуманизм» впервые была издана во Франции в 1946 г. и с тех пор выдержала несколько изданий. Она знакомит читателя в популярной форме с основными положениями философии экзистенциализма и, в частности, с мировоззрением самого Сартра.

Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.

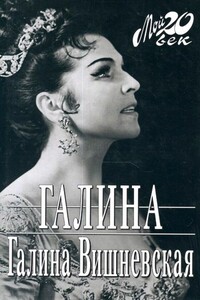

Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.

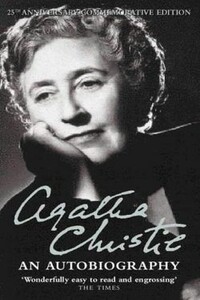

Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.