Эксперимент со временем - [2]

Одним из основополагающих понятий концепции Данна является серия. Пояснить, что такое серия, можно на примере, взятом из его второй книги «Серийный универсум» [Dunne1930]. Там рассказывается притча о том, что некий художник сбежал из сумасшедшего дома, чтобы нарисовать картину всего мироздания. Он поставил свой мольберт в открытом поле и принялся задело. Он нарисовал все, что видел вокруг себя, но что-то его не удовлетворяло, чего-то не хватало на этой картине. Тогда он понял, чего не хватало — его самого, пишущего картину. Тогда он отодвинул мольберт подальше, поставил сельского парнишку, чтобы тот ему позировал, и нарисовал себя, пишущего картину мироздания. Но его опять что-то не удовлетворяло. Не хватало его самого, пишущего картину мироздания, на которой изображен он сам, пишущий картину мироздания. Пришлось опять отодвигать мольберт. Количество членов серии бесконечно, оно ограничено лишь Абсолютным Наблюдателем, движущемся в Абсолютном Времени. Для нас интереснее другое, а именно то, что Данн предсказывает здесь и метафизически обосновывает одну из основных гиперриторических фигур в искусстве XX века, которую принято называть «текст в тексте». Онтологический смысл этого построения, которое характерно для таких ключевых произведений XX века, как «Мастер и Маргарита», «Волхв» Дж. Фаулза, «Бледный огонь» Набокова, «Бесконечный тупик» Д. Галковского, сформулировал сверхпроницательный Борхес в новелле «Скрытая магия в «Дон Кихоте»», по-видимому, не случайно вошедшей в тот же сборник, что и эссе о Данне («Новые расследования», 1952). Борхес задается вопросом, почему нас смущает, что во втором томе «Дон Кихота» персонажи рассказывают о событиях первого тома как о заведомом вымысле, то есть, говоря языком Данна, встают в позицию того сумасшедшего художника, который вынужден был все время отодвигать мольберт.

Джосайя Ройс в первом томе своего труда «The World and the Individual» (1899) сформулировал такую мысль: «Вообразим себе, что какой-то участок земли в Англии идеально выровняли и какой-то картограф начертил на нем карту Англии. Его создание совершенно — нет такой детали на английской земле, даже самой мелкой, которая не отражена на карте, здесь повторено все. В этом случае подобная карта должна включать в себя карту карты, которая должна включать в себя карту карты карты, и так до бесконечности».

Почему нас смущает, что карта включена в карту <…>? Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем «Дон Кихота», а Гамлет — зрителем «Гамлета»? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены [Борхес 1994: 370].

Вообще, вероятно, любое значительное произведение модернистского искусства XX века носит на себе отпечаток серийности. Так, пожалуй, трудно разобраться в новелле «В чаще» Акутагавы, в серийных романах Роб-Грие (в данном случае это термин самого Роб-Грие), «Школе для дураков» Соколова, «Хазарском словаре» и других произведениях Милорада Павича, не прибегая к серийной концепции Данна.

В сущности, временная модель Данна затрагивает одну из основных проблем логики и философии XX века. Предположим, имеется язык L, описывающий реальность. Для того чтобы описать сам этот язык L, например создать его грамматику, необходимо ввести метаязык. Если же мы захотим описать сам этот метаязык, нам понадобится метаязык еще более высокого порядка. Бесконечный регресс метаязыков (серия) с логической точки зрения неприемлем потому, что, описывая язык первого порядка при помощи метаязыка, мы можем пользоваться математической символикой — и тогда метаязык будет отличаться от языка описания, что весьма желательно, ибо в противном случае они просто сольются, а описывая математический метаязык, при помощи метаязыка третьего порядка, мы будем вынуждены пользоваться той же математической символикой, так как более точного и экономного языка мы просто не знаем. Эта проблема под именем «теории типов» мучила одного из основателей математической логики XX века Б. Рассела, и именно с этой проблемой жестко расправился в «Логико-философском трактате» Витгенштейн, по мнению которого на место описаний второго и третьего порядков должны встать указание и молчание. На сегодняшний день можно констатировать, что проблема однозначным образом до сих пор не решена.

Чрезвычайно отчетливо серийное мышление как онтологическая проблема, специфическая для XX века, отразилось в кинематографе, который уже по своей сути — будучи детищем XX века — структурировал реальность в духе XX века. Фильм в фильме (как разновидность фундаментального построения «текст в тексте», которое, в свою очередь, является разновидностью данновского серийного понимания мира) стал ключевой композиционной структурой в киноромане второй половины нашего столетия

Спиноза (как и Лейбниц с Ницше) был для Делёза важнейшим и его любимейшим автором. Наряду с двумя книгами Делёз посвятил Спинозе курс лекций, прочитанных в 1978–1981 годы (первая лекция была прочитана 24 января 1978 года, а остальные с ноября 1980 по март 1981 года). В этом курсе Делёз до крайности модернизирует Спинозу, выделяя нужные для себя места и опуская прочие. На протяжении всех лекций Делёз анализирует, на его взгляд, основные концепты Спинозы – аффекцию и аффект; тему свободы, и, вопреки расхожему мнению, что у Делёза эта тема отсутствует, – тему смерти.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Почему одни страны развиваются быстрее и успешнее, чем другие? Есть ли универсальная формула успеха, и если да, какие в ней переменные? Отвечая на эти вопросы, автор рассматривает историю человечества, начиная с отделения человека от животного стада и первых цивилизаций до наших дней, и выделяет из нее важные факты и закономерности.Четыре элемента отличали во все времена успешные общества от неуспешных: знания, их интеграция в общество, организация труда и обращение денег. Модель счастливого клевера – так называет автор эти четыре фактора – поможет вам по-новому взглянуть на историю, современную мировую экономику, технологии и будущее, а также оценить шансы на успех разных народов и стран.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.

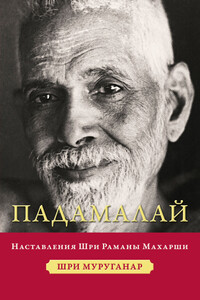

Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.