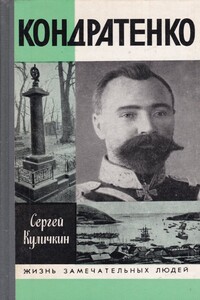

Душа и слава Порт-Артура - [2]

Шестерка запряженных в лафет лошадей тронулась шагом. Процессия медленно двинулась через город. Яркое солнце освещало ей путь от гавани до вокзала. 20-го в восемь утра траурный поезд отошел от перрона.

И отправился генерал Кондратенко в свою последнюю дорогу по русской земле.

В Елизаветграде, несмотря на раннее время и непогоду — было три часа утра и шел жестокий ливень, — на перроне собралось много народа. Снова панихида, речи, венки — от кавалерийского училища, Таганрогского пехотного и Донского казачьего полков, от городской думы и рабочих завода Эльворти.

И так на всем пути: Кременчуг, Полтава, Ромны, Минск, Вильно.

«Печально и торжественно встретил Петербург останки Романа Исидоровича Кондратенко», — писало «Новое время» — единственная газета, вышедшая в тот день, 25 сентября 1905 года. Бастовали печатники. Давно не видел Петербург такого. На Знаменской площади, на Невском и перед лаврой люди. Тысячи людей. На Николаевский вокзал и в Невский монастырь пускали только по билетам. Столица погрузилась в траур.

К половине девятого утра Знаменская площадь расцветилась яркими красками военных мундиров. Кругом площади шпалерами выстроились войска. От ворот вокзала протянулась стройная линия кавалерии. Блестели каски кавалергардов и конногвардейцев, отсвечивали малиновым верхом папахи казаков. Строго под прямым углом к ним примкнули воспитанники военных учебных заведений: пажи и юнкера Павловского военного училища, Николаевского кавалерийского, чернели линии кадет столичных корпусов. Напротив кадет застыли солдаты-гвардейцы: роты преображенцев, семеновцев, Измайловского и Егерского полков. Завершая четырехугольник, тылом к вокзалу стала сводная рота Морского корпуса.

А на вокзальном дворе почетный караул — рота Николаевского инженерного училища, батальон лейб-гвардии Преображенского полка и четыре орудия лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Оглушительно хлопали на ветру тяжелые полотнища намокших знамен.

Весь проход с вокзальной платформы до самого двора был задрапирован черной с белым материей и убран понизу хвойными ветками. На платформе, в том месте, куда должен подойти траурный вагон, устроили своеобразную нишу, у стены — икона с подсвечником перед ней, еще один подсвечник у катафалка. И везде зелень хвойных веток.

На платформе не повернуться: военные, штатские…

На перроне нет свободного места, а делегации все идут и идут, стекаются представители полков, министерств, иностранные и русские корреспонденты. Приехали бывшие защитники Порт-Артура. Они стоят вместе, моряки и пехотинцы: капитан 1 ранга Эссен, лейтенанты Подгурский и Чагин. Среди мохнатых маньчжурских папах офицеров-артурцев возвышается фигура ближайшего соратника Кондратенко генерала В. Н. Горбатовского.

Часы на вокзальной башне пробили десять. Не успели отзвучать их удары, как медленно подошел траурный вагон. Все обнажили головы. Дождь внезапно перестал. В торжественной тишине раздались скорбные звуки. Певчие запели «Святый Боже». Гроб поставили на возвышение среди цветов и зелени. И потянулись депутации с венками. Движение было почти невидимым и совсем замирало у катафалка, где небольшой группой стояли родственники. Вся в черном, низко опустив голову и опираясь на руку отца, стояла Надежда Дмитриевна. По другую сторону от нее брат мужа, его друг и учитель Елисей Исидорович, а впереди дети: девятилетний мальчик и девочки-двойняшки семи лет. Мальчик стоял вытянувшись, руки по швам, и только полные слез глаза да покрасневшие от холода руки, теребящие кант форменных брюк, выражали его печаль и волнение. Девочки, напротив, казалось, не понимали всего происходящего. На их лицах было написано удивление и любопытство, которое особенно вызывали у них два огромных унтер-офицера лейб-гвардии саперного батальона, стоящие в карауле у катафалка.

Депутации окончили возложение венков. Тут же их под пение «Святый Боже» стали разбирать. Гроб подняли на плечи бывшие солдаты-портартурцы, вынесли во двор и бережно поставили на орудийный лафет. Певчие умолкли. Опять зарядил моросящий дождь.

Молчание длилось недолго. Едва показался гроб, возвышающийся на плечах солдат, войска взяли на караул. Оркестр заиграл «Коль славен».

На Знаменской площади позади шпалер войск колыхнулась тысячная толпа. Начиная от церкви Знамения и далеко по Лиговке все крыши, балконы и окна были запружены народом. На тумбах, фонарных столбах, на империалах конок, даже на колокольне Знаменской церкви — везде люди с обнаженными головами.

Звуки «Коль славен» сменились похоронным маршем. Из ворот вокзала показалась голова траурной процессии. Впереди духовенства семь офицеров несли на подушках ордена покойного. Первым на малиновом бархате белел Георгиевский крест.

Высоко на лафете возвышался покрытый серебряной парчой гроб с приколотой наверху папахой. За гробом — густая масса военных. Пестрели уланские кивера, конногвардейские каски, папахи, фуражки южных округов, морские и гражданские треуголки. За гробом вели под уздцы боевого коня.

Процессия растянулась. Певчие были уже у ворот лавры, а замыкавшие шествие войска только выходили с вокзала. Везде цветы, хвойные ветки. Десять колесниц везли более двухсот венков.

Если можно говорить о подвижничестве применительно к военному человеку, то Роман Исидорович Кондратенко — герой обороны Порт-Артура — и был безукоризненным образцом воина-подвижника. Такими людьми на протяжении веков питался высокий боевой дух, патриотический потенциал русской армии. Такие, как он, неустанно формировали, проводили в жизнь незыблемые понятия о чести, мужестве, благородстве, находчивости русского солдата, офицера, полководца.

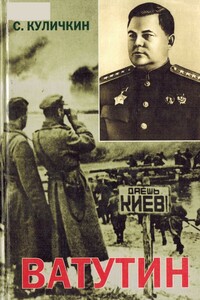

Н.Ф. Ватутин (1901—1944) входил в плеяду военачальников, приведших наш народ к победе в Великой Отечественной войне. В книге рассказывается о его жизни и боевой деятельности. В годы войны он был заместителем начальника Генерального штаба, представителем Ставки ВГК, командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Погиб в 1944 г., похоронен в Киеве.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

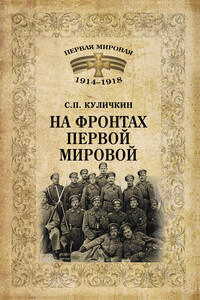

Новая книга С. П. Куличкина представляет собой масштабное исследование предпосылок и хода Первой мировой войны. Автор подробно рассказывает о боевых действиях на различных фронтах, героизме русских солдат и офицеров, нелегком взаимодействии России с союзниками по Антанте. Особое место уделяется знаменитому Брусиловскому прорыву и революционным событиям 1917 г.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.