Душа и слава Порт-Артура - [113]

В роли миротворца, этакого спасителя России и Японии, выступил американский президент Теодор Рузвельт. Это была не личная инициатива, а воля могущественной финансовой олигархии, опутавшей весь мир. Банкиры Парижа и Лондона, Берлина и Нью-Йорка добились главного: колоссальной наживы за счет военных поставок воюющим странам, политического и экономического ослабления России и Японии и усиления своего и без того огромного влияния на мировую политику. В качестве победителя по известным причинам была выбрана менее опасная маленькая Япония.

Эпилог

Сорок долгих лет хозяйничали японцы в Порт-Артуре, пока 22 августа 1945 года на его аэродроме не приземлились десять транспортных самолетов с советскими десантниками. Двести автоматчиков во главе с майором И. К. Белодедом должны были обеспечить капитуляцию и разоружение японских сухопутных и морских сил порт-артурского гарнизона.

К этому времени Красная Армия окончательно сломила хребет более чем миллионной группировке японцев в Маньчжурии. Квантунская армия, самая боеспособная и хорошо вооруженная, почти пятнадцать лет угрожала нашей стране. Не раз самураи пытались силой оружия проверить крепость русских, но неизменно получали достойный отпор. Так было в 1938 году на озере Хасан и в 1939 году у реки Халхин-Гол. И вот в августе сорок пятого наступил час окончательной расплаты. Верные союзническому долгу, сразу после тяжелейшей войны с фашизмом, Советские Вооруженные Силы обрушили свою мощь на Квантунскую армию, чтобы окончательно разгромить очаг милитаризма на Дальнем Востоке, и в месячный срок выполнили свою историческую миссию. К концу августа в скорой капитуляции Японии уже никто не сомневался.

Десантники летели на операцию в приподнятом настроении. Не каждому выпадает честь первым вступить на землю, которую мужественно защищали в 1904–1905 годах их деды. Для ведения переговоров вместе с десантниками летел представитель Военного совета Забайкальского фронта, заместитель командующего генерал-лейтенант В. Д. Иванов. Основные силы наших войск находились еще на значительном расстоянии от крепости, в районе Таонаня, но это не остановило отважных десантников. Дерзкий рейд в тыл врага продолжался около двух часов. И вот в 17 часов 22 августа под крыльями самолетов показался Порт-Артур. В иллюминаторы было видно, как из казарм выбегали японские солдаты и занимали оборону по краю летного поля. Раздались первые залпы по нашим самолетам, но истребители прикрытия, пройдя на бреющем полете, быстро рассеяли японских солдат.

В 17 часов 30 минут самолеты благополучно приземлились на летное поле. Высадившиеся десантники в считанные минуты разоружили гарнизон, взяв в плен более 200 японских солдат и морских пехотинцев. Захватив грузовики, гвардейцы бросились в город. За несколько часов они заняли телеграф, телефонную станцию, вокзал и порт, на внутреннем рейде которого стояли японские корабли. Сторожевая охрана порта сдалась без боя и тут же была разоружена.

Пока отряды десантников пробивались к рейду, мимо знаменитого маяка, показывавшего в свое время путь адмиралу Макарову, майор Белодед доставил к генералу Иванову начальника гарнизона, командующего японским флотом в Порт-Артуре вице-адмирала Кабаяси.

Кабаяси, прибывший в сопровождении офицеров своего штаба, сделал официальное заявление советскому представителю о капитуляции гарнизона крепости, хотя она и так уже была занята советскими десантниками. Генерал Иванов принял из рук смущенного Кабаяси самурайский меч и тут же возвратил его владельцу. Такую же процедуру проделали и офицеры штаба адмирала. Японцы не скрывали своей радости, получив назад холодное оружие.

К концу дня, когда большая часть гарнизона была разоружена и пленена, к советскому представителю прибыл начальник сухопутного гарнизона, который, в свою очередь, доложил о готовности сдаться в плен вместе с подчиненными ему частями.

Ночь на 23 августа и весь следующий день продолжалось разоружение гарнизона. Отдыхать было некогда. И все-таки каждый из десантников стремился увидеть редуты и форты, прославленные навек их отцами и дедами, посетить могилы погибших героев, почтить память предков. Как самую драгоценную реликвию брали наши воины щепотку земли с места легендарных боев начала века.

В этот день в Порт-Артур прибыла танковая бригада 6-й гвардейской танковой армии. 24 августа высадился воздушный десант моряков Тихоокеанского флота. А 25 августа на горе Перепелиная, где японцы поставили памятник в честь захвата ими русской крепости в 1904 году, взвился красный флаг. На землю, обильно политую кровью предков, твердо ступила нога советского воина. 328 дней длилась оборона крепости в 1904 году. Всего несколько часов потребовалось группе десантников, чтобы через сорок лет вынудить захватчика капитулировать.

6 сентября 1945 года в Порт-Артур прибыл главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза A. M. Василевский, командующий 1-м Дальневосточным фронтом Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, командующий Забайкальским фронтом Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, Главный маршал авиации С. А. Худяков, маршал артиллерии М. Н. Чистяков, другие генералы и офицеры. Прибывшие осмотрели исторические места крепости, связанные с героической обороной Порт-Артура, посетили русское военное кладбище у подножия Саперной горы.

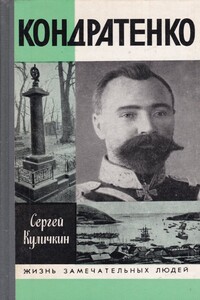

Если можно говорить о подвижничестве применительно к военному человеку, то Роман Исидорович Кондратенко — герой обороны Порт-Артура — и был безукоризненным образцом воина-подвижника. Такими людьми на протяжении веков питался высокий боевой дух, патриотический потенциал русской армии. Такие, как он, неустанно формировали, проводили в жизнь незыблемые понятия о чести, мужестве, благородстве, находчивости русского солдата, офицера, полководца.

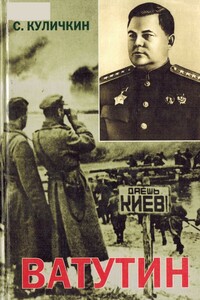

Н.Ф. Ватутин (1901—1944) входил в плеяду военачальников, приведших наш народ к победе в Великой Отечественной войне. В книге рассказывается о его жизни и боевой деятельности. В годы войны он был заместителем начальника Генерального штаба, представителем Ставки ВГК, командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Погиб в 1944 г., похоронен в Киеве.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

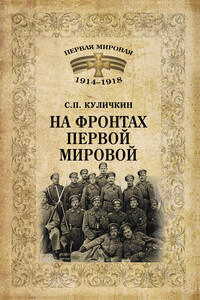

Новая книга С. П. Куличкина представляет собой масштабное исследование предпосылок и хода Первой мировой войны. Автор подробно рассказывает о боевых действиях на различных фронтах, героизме русских солдат и офицеров, нелегком взаимодействии России с союзниками по Антанте. Особое место уделяется знаменитому Брусиловскому прорыву и революционным событиям 1917 г.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

История не имеет сослагательного наклонения – это мы все твердо знаем. «Переиграть» историю нельзя. Но закономерность в истории – это не «железный» закон, а большая или меньшая вероятность. Никакие события не беспричинны. Всегда можно обнаружить приведшие к ним обстоятельства и повторяющиеся закономерности. Вы ведь помните, революции случались неоднократно. И здесь появляется важнейший фактор – зная прошлое и вероятные альтернативы, легче принимать верные решения сегодня. Чтобы прогнозировать будущее, необходимо знать прошлое и его вероятные варианты.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.