Древний мир образов в Священных Ведах - [4]

Зачем же нашим Предкам нужны были такие малые величины?

Ответ — прост, для измерений необходимых процессов. Например: древние выражения сигать, сигануть — в современном «советском» языке означают — телепортировать.

Господином Барашковым предпринята попытка подгона под славянскую систему звездоведения восточной астрологической системы (читай христианской).

Им выдуманы 12 великих эпох, которые соответствуют 12 Зодиакальным знакам, которым автор придумал свои славянские названия.

Сейчас не многие учёные догадываются, а о простом народе и говорить не приходиться, что у славян вообще не было Зодиака, так как это слово — не русское, а греческое и означает оно круг животных.

Годовой путь по звездному небу Ярилы-Солнца, у славянских народов назывался Сварожий Круг. Сам Сварожий Круг делился не 12 знаков, как у Барашкова, а на 16 и они назывались — Хоромы или Чертоги, которые, в свою очередь, делились на 9 Залов каждый.

Таким образом, Сварожий Круг состоял из 144 частей и каждой части соответствовала своя неповторимая Небесная Руна.

Для временных рамок эпох Александр Игоревич почему-то использует Летоисчисление от рождества Христова, видимо и для автора «Звёздной книги Коляды» сей факт знаменует собой наступление новой эры.

Последнее — довольно странно, ведь, речь идёт о Русских Ведах, а не о посланиях апостола Павла.

Календарь, которым пользовались древние славяне и арийцы, жившие на территории Свята Расы (Беловодья) и Рассении (лат. название Ruthenia — Русь), совсем не похож на тот, которым пользуются в настоящее время.

Месяцев в Лете (в году) у славян было 9, а не 12, как у христиан. Славянские месяца содержали по 40 или 41 дню, а не по 30, 31, или 28 (29) дней, как у других ближневосточных и восточных народов. Славянская Неделя состояла из 9 дней, а не из 7. В последней песне «Веды Белояра» Барашков предлагает почитать 3 дня в неделе — среду, пят-ницу и воскресенье.

Вся беда автора в том, что в древние времена у славян не было вообще среды, а воскресенье поя-вилось только у русскоязычных христиан.

У белорусов, украинцев, поляков, чехов, сербов и других славянских народов, последний день, до сей поры, называется — неделя.

У древних русичей не среда была — тритейник, а за пятницей шли: шестица, седьмица, осьмица и собственно неделя — день в который отдыхают от дел своих (ничего не делают).

Особенно богаты недоразумениями примечания автора к собственному сочинению.

Так остров Буян, оказывается, был расположен, якобы, в Чёрном море. Однако, ещё А.С. Пушкин указал его местонахождение, поэтому-то и написал: «В восточном море-океане, на острове Буяне».

Если Чёрное море — восточное, то, что считать западным морем — Балтийское что ли, с островом Рюген?

Не думается, что автор случайно перепутал направления восток-запад и север-юг, он делает это намеренно, преследуя какую-то цель, а какую, он не открывает.

На наш взгляд, видна лишь одна цель — искажение древней славяно-арийской культуры, Веры и традиции, подмена её искусственно созданным на основе христианства, псевдославянским и псевдоведическим, а если говорить точнее — языческим культом.

В комментариях А.И. Барашкова, Вий (Вий — Бог подземного Мира) то же самое, что и Ний (Ний — Бог морей и океанов) — аналог.

Хотя, ещё древние римляне говорили о последнем «из моря Ний выходит в туне», Ний в туне — Нептун.

По крайней мере, Ний никак не может быть царём подземного Мира, разве что — подводного.

Не видит принципиального различия господин Барашков между понятиями: Ирий, Вырий и Сварга.

А, между тем, существует древняя руна «Вырий» — образ которой отождествлён с божественной Землёй, райским садом, местом куда отправляются славяне, после праведной жизни на Мидгард-Земле [Мидгард-Земля— планета Земля ].

Руна «Ирий» — образ, которой означает — Священная белая река, течение чистого света.

Существуют два Ирия, Ирий Небесный — молочная река с кисейными берегами, т.е. Млечный Путь и Священный Ирий — современная река Иртыш, Ир-тиш, Ирий тишайший.

«Сварга» — означает объединение множества Небесных Земель, на которых живёт Великая Раса, т.е. это понятие — более широкое, чем «Вырий» [Небесных Земель — планет в разных звёздных сисемах ].

Если же теперь вдуматься в тот смысл и образ фразы, которую предлагает нам, в своей редакции Александр Игоревич, «Велес двери откроет в Ирий», то непонятно, как можно открыть двери в реку, — это что шлюз?

Другое дело, если в тексте будет стоять слово «Сварга». Тем более, что в древнерусских и древне-индийских ведических текстах, такая фраза уже давным-давно существует и даже звучит одинаково, и на древнем славянском языке, и на санскрите: «СВАРГА ДВАРА УТВАРИ ВЛЕСЕ», т.е. Небесные Врата открывает Велес.

(Сварга Двара Утвари Влесе — Сварга Двара — Небесные Врата санскр.; и др. славянск. Сварга — Небеса Сварога, двара — двери, врата; Утвари — открывать, отворять (санскр. и др. Славян.); Влесе — Бог Велес). По теории г-на Барашкова, Навь — противостоит Яви (Навь совлечена ниже Яви).

Однако, позволю себе с ним не согласиться. Многие наши Великие Предки, идущие впереди нас по Реке Времени, после смерти в Мире Яви, попадают в Мир Нави, и что же, теперь — мы с ними стали врагами друг для друга?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Саньтии Веды Перуна (Книга Мудрости Перуна) одно из древнейших Славяно-Арийских Священных Преданий, сохраненных Жрецами-хранителями Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов.

В книге собраны предания и поверья о призраках ночи — колдунах и ведьмах, оборотнях и вампирах, один вид которых вызывал неподдельный страх, леденивший даже мужественное сердце.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга, которую вы держите в руках, необычная. Она позволяет посмотреть на историю одной африканской страны тремя разными взглядами. Взгляд путешественника позволит понять, с какой целью можно туда приехать и где остановиться. Взгляд историка позволит увидеть, какое прошлое было у этих мест с момента появления здесь первых государств. Взгляд местного жителя позволит понять, чем живут жители Ганы сейчас. Основанная на интервью с вождем одного из местных племен, эта небольшая книга рассказывает о небольшой стране и ее удивительном прошлом.

18+. В некоторых эссе цикла — есть обсценная лексика.«Цель любого праздника — это вытянуть из человека как можно больше бабла, патриотизма, эмоций… в зависимости от формата Даты» (с).

Ганза – или Ганзейский союз купечества торговых городов на севере Германии – уникальное явление европейской жизни XII–XVII вв. Ганзейские купцы снабжали Запад русскими мехами и воском, польской пшеницей, венгерской и шведской медью. На Восток они возили фламандское, голландское и английское сукно, французские и португальские соль и вина. Во многом благодаря им Скандинавия и Восточная Европа познакомились с западной литературой, готической архитектурой и живописью эпохи Возрождения. В течение 500 лет Ганза способствовала налаживанию экономических, политических, общественных и культурных связей между Западной и Восточной Европой.

Аннотация издательства: «Книга представляет собой критический очерк взглядов двух известных буржуазных идеологов, стихийно отразивших в своих концепциях культуры духовный кризис капиталистического общества. Г. Корф прослеживает истоки концепции «прогрессирующей рационализации» М. Вебера и «критической теории» Г. Маркузе, вскрывая субъективистский характер критики капитализма, подмену научного анализа метафорами, неисторичность подхода, ограничивающегося поверхностью явлений (отрицание общественно-исторической закономерности, невнимание к вопросу о характере способа производства и т.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".

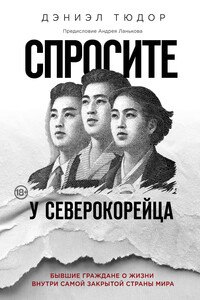

Дэниэл Тюдор работал в Корее корреспондентом и прожил в Сеуле несколько лет. В этой книге он описывает настоящую жизнь северокорейцев и приоткрывает завесу над одной из самых таинственных стран мира. Прочитав эту книгу, вы удивитесь тому, какими разными могут быть человеческие ценности.