Дождаться утра - [30]

Я не знал, что мне делать, что говорить, боялся, вот-вот расплачусь, как Витька. И вдруг неожиданно спросил:

— Неужели сорок семь?

— Ага, — выдавил из себя Костя, и на лице опять скользнула та же вымученная полуулыбка. Мать знаком велела ему лежать, но одеяло зашевелилось, из-под него высунулась рука. Пальцы, такие же белые, как и его лицо. Тетя Паша кивнула мне, но я боялся дотронуться до этих уже не Костиных пальцев.

Выручила Катька. Она подошла к топчану и, поднявшись на цыпочки, заглянула в лицо брату.

— Ты заболел?

— За-б-бо-ле-л… — трудно выдохнул Костя.

— А долго будешь болеть?

Костя молча пошевелил головой. Мать поспешно отстранила Катьку и вытерла Косте губы. На тряпочке была кровь.

Я тут же ухватился за свою сумку и начал высыпать из нее пакеты бинтов, салфеток и пузырьки с риванолом.

— Мы с Витькой еще сейчас принесем. Мы сейчас…

— Что это? — взяла в руки пузырек тетя Паша.

— Риванол. Его прямо на раны из пузырька. Засыпайте, и все. Сейчас мы еще…

Но нас остановили. Тетя Паша тихо поднялась, уступив мне место. Витька стоял рядом, отвернувшись к стене. Он плакал, вздрагивая всем телом.

Костя опять закрыл глаза. Я боялся дышать — не повредить бы Косте. Вернулась тетя Паша с миской воды. Она отжала в ней тряпки и стала осторожно вытирать Косте лицо. Как только она касалась губ, тряпка краснела.

Все молчали. А Катька лопотала и лопотала, расхаживая по блиндажу. Когда она оказывалась у изголовья брата, тетя Паша молча отстраняла ее рукой. Но она через минуту опять подходила и, ухватившись за край топчана, вытягивала свою худенькую шею.

— Ты заболел? А чего ты заболел?

Косте было плохо, он то открывал, то закрывал глаза и смотрел прямо на нас с Витькой, наверное, ничего не видя, потому что в его глазах была только боль.

Мы поднялись и вышли. Светило наше жаркое южное солнце, стояла дивная пора бабьего лета, даже дымные тучи догорающего города не могли скрыть прозрачную синеву неба. Почему я раньше не замечал этой удивительной синевы? Жил и не замечал. Солнце как солнце, небо как небо, а теперь, как только стихают стрельба и бомбежка, смотрю вокруг, будто вижу все это впервые. Как же Костя без всего этого?

Где-то глухо ухают раскаты взрывов, а в нашем поселке тихо, и опять летит паутина. Сколько же ее в этом году? Удивительная теплынь. А бедному Косте холодно под теплым одеялом. Я все же дотронулся до его пальцев — холодные как лед. Он даже не пошевелил ими.

Нас не бомбили уже несколько дней. Наверное, кончились у немцев бомбы. Теперь нас засыпали минами и снарядами. Бомбежки кончились, а людей убивает еще больше. Когда летит самолет, его видно, и все прячутся. А мину или снаряда не боятся, да и услышишь их только, когда разорвутся или пролетят мимо. «Свой снаряд не услышишь», — говорил Степаныч. Вот Костя и не успел.

— Надо больше риванола и бинтов, — сказал я Витьке. — Ведь сорок семь.

И мы побежали на пустырь, где бомбой разбило санитарную повозку.

В этот день было еще несколько обстрелов, и мать мне не разрешила идти к Бухтияровым. Не пришел к нам в подвал и Витька. «А ведь уговаривались встретиться и идти к Косте. Наверное, и его не отпустила мать». Лежу под койкой. Свернулся калачиком. Колени у самого подбородка. Зубы стучат, как у Кости.

Все время думаю о нем. «Как он там? Сорок семь ран. Может ли быть у человека столько ран?»

В подвале душно. Безбожно коптит светильник «катюша». Мы все перепачканы в саже.

Только к рассвету стало прохладнее, и я уснул в своем закутке. Проснулся с тяжелым, тревожным чувством вины. Проспал! Костя! Предчувствие беды сильнее, чем ночью. Надо бы не слушать мать, не слушать.

— Поешь, там вчерашняя каша! — кричит она мне вслед.

Где там. Прямо с постели — во двор. Хорошо, не надо одеваться: в чем ходим, в том и спим. Ухватил сумку с лекарствами и бинтами и чешу через погорелье. Витька, наверное, уже там. Сегодня опять погожий день, опять солнце. Дыма над городом вроде меньше. Видно, и пожары выдохлись, гореть уже нечему. Днем паутина полетит. Может, немцев уже погнали? Что-то они присмирели. А Костя? И меня словно обожгло.

Выбегаю на Верхнюю улицу. Вот и дома. Они не сгорели чудом. Правда, все покорежены, снесены или сдвинуты крыши, повалены заборы, оборваны доски с обшивок и, конечно, выбиты стекла.

Скособочился и бухтияровский домик, пустыми глазницами окон смотрит на изрытую воронками улицу.

Около блиндажа две женщины, соседки Бухтияровых. Я замедляю шаг. Боюсь идти, ноги мои становятся ватными. Повернуть, убежать, забиться в щель? Костя, Костя…

— Опоздал, Андрюша, — прикладывая к глазам конец платка, говорит соседка. — Отмаялся. Еще ночью…

Все во мне затяжелело, не чувствую ни рук, ни ног, захотелось сесть прямо на землю.

Из блиндажа вышел Витька. Что-то сказал мне, а я стою, оглохший. Витька всхлипывает, тянет меня за руку.

Костя лежит на том же топчане, но уже не под теплым одеялом, а под простыней. Лицо совсем не его, нос заострился, глазницы запали, только белесый, выгоревший на солнце чуб — Костин. Все всхлипывают. Витька вытирает глаза кулаками, размазывая сажу по раскрасневшемуся лицу, а у меня закаменело горло. Подошла тетя Паша и стала совать в мою сумку бинты и пузырьки риванола. Что-то говорила, а потом, обхватив нас с Виктором, в голос заплакала, запричитала…

Известный прозаик и журналист рассказывает о встречах с политиками от Хрущева и Маленкова до Горбачева и Шеварнадзе, поэтах Твардовским, Симоновым.

Роман состоит из четырех повестей, сюжетно самостоятельных, но объединенных рядом общих персонажей, общей внутренней темой. В произведении действуют люди разных профессий и возрастов, и все они находятся в духовной атмосфере, проникнутой идеологией рабочего класса. Творческая удача автора — образ старого рабочего Ивана Митрошина. Жизнь и поступки всех других героев автор оценивает высокими моральными критериями Митрошина, его идейной убежденностью, его поступками.

В романа рассказывается о событиях более чем четырех с половиной тысячелетней давности — о самой высочайшей пирамиде, построенной фараоном Хуфу.Много бедствий принесла она народу. Вместе с автором читатель побывает в разных слоях египетского общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Второе издание. Воспоминания непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.Г. Зотов родился в 1926 году в семье русских эмигрантов в Венгрии. В 1929 году семья переехала во Францию. Далее судьба автора сложилась как складывались непростые судьбы эмигрантов в период предвоенный, второй мировой войны и после неё. Будучи воспитанным в непримиримом антикоммунистическом духе. Г. Зотов воевал на стороне немцев против коммунистической России, к концу войны оказался 8 Германии, скрывался там под вымышленной фамилией после разгрома немцев, женился на девушке из СССР, вывезенной немцами на работу в Германии и, в конце концов, оказался репатриированным в Россию, которой он не знал и в любви к которой воспитывался всю жизнь.В предлагаемой книге автор искренне и непредвзято рассказывает о своих злоключениях в СССР, которые кончились его спасением, но потерей жены и ребёнка.

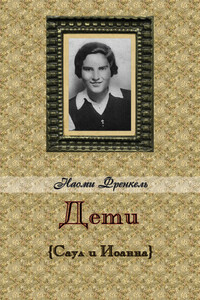

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.