Доизвинялся - [11]

– Пожалуйста, хватит. Перестаньте, – сказала Фиона и протянула мне стакан с водой и бумажный носовой платок. Я пил не отрываясь, пока не почувствовал, как холодная жидкость бежит по пищеводу, успокаивает дыхание.

Когда стакан опустел, она опять откинулась на спинку стула и сказала:

– Вам не в чем себя винить.

– Но ведь…

Мотнув головой, она заставила меня замолчать.

– У Джона была тяжелая депрессия. Уже больше года, может, даже два. Это не первый раз, когда он пытался покончить с собой. Честно говоря, я даже удивилась, что он не сделал этого раньше.

– Извините, – сказал я, потому что это показалось единственно достойным ответом.

У Фионы вырвался резкий ироничный смешок.

– Хотите знать правду? Я вам скажу правду. Джон был никудышным поваром. Поистине отвратительным. А суть трагедии заключалась в том, что он сам это сознавал. Он прекрасно понимал, что ни на что не годится. Вот что его прикончило. Не вы. Жаль вас разочаровывать, но это так.

– Но все равно такая жестокость была ни к чему.

– Большая часть написанного вами – правда.

Я оглядел унылый обеденный зал, потом кивнул на гроссбухи.

– Собираетесь продавать?

– Ни в коем случае.

– Почему?

– Дела идут слишком хорошо. Со смерти Джона у нас ни одного свободного стола нет – из-за шумихи в прессе. По вечерам у нас даже две смены. Думаю, к нам приходят узнать, действительно ли ресторан так плох, но Ральф, – он отвечал у нас за соусы, – взялся командовать у плиты, а он-то и в самом деле умеет готовить, поэтому еда у нас отличная. Боюсь, это означает, что многие теперь сочтут вас мстительным гадом, на пустом месте затравившим человека до смерти.

– Как-нибудь переживу, – ответил я.

В качающуюся дверь высунул голову повар в девственно чистом белом колпаке.

– Первая порция почти остыла, Фиона, – сказал он.

– Спасибо, Ральф. – Она повернулась ко мне. – Пойдемте. Вам стоит кое-что попробовать.

Мы прошли в кухню, где четверо молодых людей с короткими стрижками и серьезными лицами были поглощены приготовлением ленча: резали и сервировали, толкли и натирали. В проволочных сетках на хромированном рабочем столе лежали с десяток караваев: одни золотистые и круглые, с глянцевой корочкой, другие – овальные и матовые, более темного, голубовато-серого оттенка. Фиона Гестридж взяла один из более светлых, понюхала, потом перевернула, чтобы постучать по донышку. Звук получился гулкий, и она одобрительно кивнула. Нарезав каравай на деревянной доске, она намазала каждый ломоть толстым слоем светлого сливочного масла, потом раздала по куску всем собравшимся. Я откусил. Хлеб был теплый, почти сладковатый, с ореховым вкусом, к которому, казалось, примешивалась едва различимая кислинка дрожжей.

– Пробуете новый рецепт? – с полным ртом спросил я и откусил еще.

– Нет, нет, – мягко отзывалась она. – Это первый хлеб, который выпекли в печке с тех пор, как в ней нашли Джона. – Она кивнула на гигантскую промышленную печь для хлеба в углу. – Я хотела устроить что-нибудь особенное для тех, кто вернется сюда после похорон, поэтому велела мальчикам печку не чистить, а ставить хлеб прямо так. Думаю, неплохая идея. Словно бы Джон сейчас с нами, правда?

Они с Шарли оторвали по куску от своего ломтя, счастливые, что поглощают частицу того, кто так внезапно их оставил.

Раскисший, непрожеванный мякиш застыл у меня во рту. Моргнув, я с трудом сглотнул и прочувствовал, как он ползет в мой внезапно сжавшийся желудок. Я съел достаточно.

– Мне пора идти, – сказал я. – Вам, по всей видимости, еще многое надо сделать.

– Приходите на поминки. Будет Мишель Грей.

Я покачал головой.

– Не хочу вам мешать. – И мне уж точно не улыбалось быть тут, когда будут разносить сандвичи.

Я попрощался с Шарли, которая только шмыгнула носом и откусила еще кусок хлеба с маслом. Фиона провела меня мимо столика с меренгами в черном шоколаде, но после Мемориального Каравая Джона Гестриджа даже они не привлекали. На улице, прислонившись плечом к парадной Двери, она сказала:

– Я правда думаю, вам не следует себя винить. И все равно спасибо, что пришли. – Она вдруг резко втянула носом воздух, ее губы сжались: она пыталась побороть ужасное чувство, которое ей пока удавалось подавить. – И спасибо за извинения. – Теперь ее голос срывался. – Для меня это важно.

Я кивнул. Глаза у нее блестели, но слезы еще не хлынули.

– Мне лучше вернуться, – почти прошептала она, кивая на темные недра ресторана. Она снова беззвучно произнесла «спасибо», повернулась ко мне спиной и ушла.

Добрых две минуты я стоял на тротуаре, не смея двинуться с места, пристально вслушиваясь в наполняющее меня ощущение радостной легкости. Я почувствовал, как расслабляются плечи, как становится легким дыхание. Со мной, по всей видимости, происходило нечто особенное.

В последние несколько дней перед смертью мой отец, к тому времени уже не встававший с постели, попросил принести старенький диктофон Люка и наговорил рассказ о своей жизни, который, по его словам, мы должны прослушать «позднее», но не объяснил, когда это «позднее» наступит. Если верить Андре Бассе, его жизнь была полна «оглушительных мгновений»: одно оглушительное мгновение наступило, когда ребенком он открыл для себя утешительную алхимию приготовления пищи; другое – когда его, подростка, опьянила строгая геометрия архитектуры; третье – когда он, уже почти двадцатилетний, осознал, что, если хочет обрести надежду на счастье, ему придется уехать из Швейцарии. Это, сказал он, были «мгновения, которые оглушили меня как личность и оглушили мою жизнь».

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

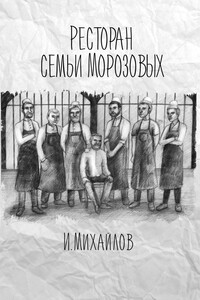

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.