Дикие лебеди - [4]

Я не просто изучала лингвистику (которую, к стыду своему, с тех пор основательно подзабыла), но поняла нечто более важное. Помню, как обсуждала план диссертации со своим руководителем, профессором Ли Пейджем, благодаря чуткости и такту которого я ощутила, что больше не испытываю вечно снедавшего меня беспокойства. Его мягкая ирония, ненавязчивые советы — все свидетельствовало о том, что никто в Англии меня не обидит, не надо ничего бояться. И, увлекшись, я пустилась рассуждать о лингвистических теориях, обзор которых мне предстояло сделать. Он внимательно выслушал и попросил показать диссертацию. Я с удивлением воскликнула: «Но ведь я к ней еще не приступала!» «Однако у вас уже готовы все выводы», — заметил он. Это короткое замечание навсегда освободило мой ум от удавки тоталитарного псевдообразования. В Китае нас приучили делать выводы не на основании фактов, а на основании марксистских теорий, или мыслей Мао, или исходя из «линии партии» — все, что этому противоречило, даже сами факты, отрицалось и поносилось. Возвращаясь через кампус в свою комнату, выходившую на берег прекрасного озера, где жило много пернатых, я размышляла о новом подходе к жизни. Теперь я была свободной, как эти птицы. Открытое мышление — это так просто, но дорога к нему оказалась такой долгой!

В Йорке однажды ночью мне и пришла в голову мысль написать книгу о моем прошлом. Как — то меня пригласили на лекцию профессора, только что вернувшегося из Китая. Он показывал слайды, сделанные в школе, где в холодный зимний день ученики сидели в неотапливаемых классах с выбитыми стеклами. «Им не холодно?» — спросил сердобольный профессор. «Нисколько», — последовал ответ.

После демонстрации слайдов состоялся прием, и одна женщина, скорее всего, просто из вежливости, обратилась ко мне со словами: «Вам, наверно, тут у нас очень жарко». Этот невинное замечание так меня ранило, что я выбежала из комнаты и впервые с тех пор, как приехала в Англию, расплакалась. И не столько от обиды, сколько от невыносимой боли за моих соотечественников. Наше собственное правительство не считало нас полноценными человеческими существами, и, соответственно, людям из внешнего мира мы тоже казались другими, не такими, как они сами. Я вспомнила старое изречение: «Жизнь китайца ничего не стоит», вспомнила и анекдот о том, как поразился англичанин, узнав, что его слуга — китаец мучается зубной болью. У меня в памяти всплывали восхищенные отзывы иностранцев, побывавших в маоистском Китае и удивлявшихся странному народу, которому, похоже, нравится, когда его критикуют, обличают, «перевоспитывают» в трудовых лагерях, — нравится все, что западному человеку показалось бы сущим адом. Все эти мысли бурлили в голове; перед глазами проносились разные картины: жизнь в Китае, моя семья, люди, которых я знала. Я ощутила жгучее желание поведать миру наши истории, рассказать о наших подлинных чувствах. Ко мне вернулась потребность писать.

Но до выхода в свет «Диких лебедей» оставались годы. Подсознательно я старалась не думать о книге. Слишком тяжело было ворошить прошлое. Между 1966–м и 1976–м годами моя семья перенесла неимоверные страдания. Отец и бабушка умерли мучительной смертью. Мне было не по силам оживлять в памяти годы бабушкиной болезни, которую не лечили, заключение отца, мамино стояние на битом стекле. Немногие строчки, написанные мною, были безжизненны и мертвы. Они меня не удовлетворяли.

В 1988 году ко мне в Лондон приехала мама. Она впервые оказалась за границей, и мне хотелось повозить ее повсюду, показать как можно больше, но почему — то, ощутила я, ей это не в радость. Что — то было у нее на уме, что — то ее беспокоило. Однажды, отказавшись от поездки по магазинам, она села за мой черный обеденный стол, на котором сияли золотые нарциссы, и, сжимая кружку с жасминовым чаем, призналась, что больше всего на свете хочет со мной поговорить.

Мама говорила каждый день в течение нескольких месяцев. Впервые она рассказала мне о себе и о бабушке. Бабушка, как я узнала, была наложницей военного диктатора, а мама в пятнадцать лет вошла в коммунистическое подполье. Обе они пережили множество событий в Китае, раздираемом войнами, иностранными вторжениями, революциями, а потом — тоталитарной тиранией. В этом вселенском водовороте к обеим пришла горькая любовь. Я узнала о маминых испытаниях, о том, как она несколько раз чуть не умерла, о ее чувстве к отцу и эмоциональных конфликтах с ним. Узнала в ужасных подробностях и о том, как бабушке бинтовали ноги: раздавили ступни большим камнем, когда ей было два года, чтобы они соответствовали тогдашним представлениям о красоте.

Разговоры велись и во время туристических поездок, например, на остров Скай в Шотландии или озеро Лугано в Швейцарии. Я слушала ее в самолетах, в автомобилях, на теплоходах, во время пеших прогулок и дома на диване — мы нередко засиживались за полночь. Когда я была на работе, она наговаривала свою историю на магнитофон. До отъезда из Англии она сделала шестьдесят часов записей. Так ей удалось исполнить мечту всей жизни, неисполнимую на родине, — высказать свои мысли и чувства.

Императрица Цыси, одна из величайших женщин-правительниц в истории, в течение 47 лет удерживала в своих руках верховную власть в качестве регента трех императоров Поднебесной. В период ее правления «из-за ширмы» было положено начало многим отраслям промышленности, появились первые железные дороги и телеграфное сообщение. Именно Цыси отменила мучительные телесные наказания, запретила бинтовать девочкам стопы, предоставила женщинам право получать образование и работать. Вдовствующая императрица пользовалась любовью своего народа, министры западных держав считали ее «равной Екатерине Великой в России, Елизавете в Англии».

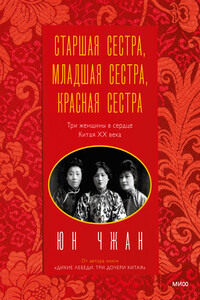

Новая книга от автора бестселлера «Дикие лебеди» Юн Чжан раскрывает драматические судьбы сестер Сун – самых влиятельных женщин в современной истории Китая. В то время как страна проходила через трудные периоды войн и революций, они были в центре власти, и каждая оставила свой след в эпохе. Многие считали их жизнь похожей на сказку, но в ней было все: не только любовь и слава, но и интриги и предательства, моменты отчаяния и смертельной опасности. Основываясь на документальных источниках, Юн Чжан рассказывает подлинные истории сестер Сун и рисует яркий портрет Китая XX века. На русском языке публикуется впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.