Деление на ночь - [7]

…Хотел Белкин в тот же час, как проснулся, выйти из дома своего и пойти к Елене, но не мог, потому что стояло над домом облако, и благодать очевидного происхождения наполняла его сердце – а ночью вспыхнул огонь в нём, и вдруг устрашился Белкин, что огонь этот виден не только ему, а всему дому, и виден был во всё недавнее путешествие его.

Третье

То, на что я наступил, возвращаясь домой, прежде было птицей. Прежде чем её раздавила машина, разодрала кошка, или, не знаю уж, что там с ней случилось. Переходил себе через дорогу в переулке с двумя большими пакетами припасов из «Дикси», и то ли я загляделся, то ли задумался, то ли что – вдруг почувствовал под ногой вместо привычной твёрдости асфальта отвратительно мягкое. Раньше это мягкое было, воображение дорисует, птичкой-невеличкой, щебетавшей себе по утрам в сквере под чьим-нибудь окошком (створка окна приоткрыта, чуть колышется за ней кружевной тюль от прозрачного ветерка или от прикосновений солнечного света), а теперь осталось сухим комком перьев, скреплённым какими-то жуткими жилками и запёкшейся кровью. Чёрт, у дворников выходной, что ли, был этим утром?

Вера, как забудешь, очень любила кошек, ми-ми-ми, вся эта патологическая айлурофилия… Видела она когда-нибудь, интересно, что милая эта киса оставляет от птицы?

Впрочем, может статься, напрасно я тут грешил на кошачье племя, и судьба этой птички-невелички решилась, например, бампером и колесом пролетавшего по переулку автомобиля. И что, многое ли остаётся от птичьей жизни, от упругого воздуха, крыльев, высоты, листвы и пения?.. Сгусток разорванной плоти и перьев валяется у поребрика. Вот чтобы случайному шагу моему вляпаться в эти подсохшие останки.

Подумалось ещё: что такое есть птица для слепца, незрячего от рождения? Только чистое пение, которое не имеет ни зримого начала, ни подобного отталкивающего конца. Для него нет нашей привычной телесности птицы, тёплой и живой оболочки звука. Содержание отделено от ограничивающей его формы, от всей этой физиологии и орнитологии, и дано в своём совершенном и бесконечном виде – переполненным щебетом, чириканием, трелями, стрекотом, утренним воздухом летнего сквера или Летнего сада… И когда этот воздух чуть поворачивается, и один из голосов исчезает из слуха – он не становится останками, от него не остаётся никакого следа, ничего, даже пустоты.

У Демидова моста мужчина и девушка (подруга ему? или дочь? – мне показалось возможным и то, и другое) обнимались, смеялись и делали селфи. Странное дело, что именно здесь; обычно для такого выбирают чуть дальше по каналу Банковский мост с его грифонами и прекрасной перспективой в сторону Казанского собора и Спаса-на-Крови.

Уголком улыбки коснувшись чужого фотосчастья, я свернул к себе со своими пакетами, то и дело на ходу инстинктивно поглядывая под ноги.

Доступность цифрового хранения огромных объемов информации породила в современном человеке какую-то странную страсть к запечатлению и повторению. Возможность создать и сохранить копию жизни – как фото, видеозапись, репост, и проч., и проч., и проч. – создаёт иллюзию возможности её, жизнь, воспроизвести. А когда захочется – нажать паузу, отмотать, пересмотреть… Число персонажей, которые на любого рода шоу – концертах, демонстрациях, массовых гуляниях, фейерверках, фестивалях, футбольных и прочих матчах – снимают, а не смотрят, растёт с каждым разом, как я за этим наблюдаю. Остановить мгновение, сберечь – как нам кажется, навсегда – ускользающее, одноразовое настоящее – вот что стоит за всеми этими попытками.

Близнецов, скажем, не любил ни фотографироваться, ни фотографировать. Сколько у меня осталось его фотографий? Одна, две, и те едва ли не студенческих времён. «Со мной всегда только одна камера, вот тут, – говорил он, прикладывая ладонь к груди. – Самая лучшая оптика, экспозиция, естественные цвета и стабилизация изображения». И вместе с тем, это тот же самый человек, что написал прекрасное «Двенадцать фрагментов ископаемой жизни моей от фирмы Кодак»… Саша, впрочем, – вообще одна большая флуктуация.

Здесь мы ведём речь не о повторяемости истории, не о вечном возвращении, концепции временных циклов или Уроборосе, змее, пожирающем свой хвост в бесконечной цепи неразрывно переходящих одно в другое рождения и смерти, творения и распада. Об этом обо всём разговор иной, и с такими глубинными мифологическими структурами имеет мало общего (вернее сказать – ничего) маленькое частное желание современного человека закрепить себя во времени. О, нет, не подумай, друг мой, что я говорю о современном человеке с какой-то иронией или, упаси меня, с презрением. Я его, маленького интерактивного человека со всеми маленькими человеческими желаниями, люблю всем сердцем, как и человека любого времени – от которого «современный» отличается, в сущности, только тем, что не выпускает из рук свой смартфон.

Житель классических Афин, идущий в шумной толпе вместе с согражданами на юго-восточный склон Акрополя в дни Великих Дионисий или Леней, знал, что в приготовленном для него на сегодня в театре состязании трёх поэтов, трёх хорегов и их хоров ни одна из трагедий не была показана никогда прежде и не повторится больше никогда. Что увиденное он видит лишь однажды и – вне зависимости от того, насколько прекрасным оно окажется, – никогда не будет дано к нему вернуться. Эта неповторимость и уникальность каждого представления – а за его пределами каждого дня и каждого события вообще – и породили, собственно, представление о человеческой истории как о разворачивающейся во времени последовательности неповторимых событий.

Когда мы слышим имя Владимир Набоков, мы сразу же думаем о знаменитом писателе. Это справедливо, однако то же имя носил отец литератора, бывший личностью по-настоящему значимой, весомой и в свое время весьма известной. Именно поэтому первые двадцать лет писательства Владимир Владимирович издавался под псевдонимом Сирин – чтобы его не путали с отцом. Сведений о Набокове-старшем сохранилось немало, есть посвященные ему исследования, но все равно остается много темных пятен, неясностей, неточностей. Эти лакуны восполняет первая полная биография Владимира Дмитриевича Набокова, написанная берлинским писателем Григорием Аросевым. В живой и увлекательной книге автор отвечает на многие вопросы о самом Набокове, о его взглядах, о его семье и детях – в том числе об отношениях со старшим сыном, впоследствии прославившим фамилию на весь мир.

Люси и Джейк – образцовые супруги. У них двое детей, уютный домик и налаженный семейный быт. Он строит карьеру. Она посвятила всю себя семье. Но тихую идиллию нарушает шокирующая весть. Джейк изменил Люси. Теперь уже ничто не будет как прежде… Боль от предательства. Разбитые надежды. Люси и Джейк решают остаться вместе, но с одним условием. Чтобы «уравнять» супругов и спасти брак, Люси трижды причинит боль Джейку… Любым способом, каким захочет.

Во время летнего фестиваля искусств на территории бывшей графской усадьбы происходит убийство. Чеховская чайка, призванная олицетворять свободный творческий полёт, может стать символом тёмного мира, где жизнь не имеет цены. Поймёт ли следователь Кречетов, к какому миру принадлежит каждый из персонажей? Сумеет ли он распутать цепочку странных взаимосвязей? А может быть, в этой цепочке замешан призрак графини, блуждающий по аллеям парка и охраняющий тайну старинного клада?

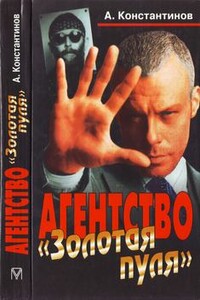

«Золотая пуля» — так коллеги-журналисты называют Агентство журналистских расследований, работающее в Петербурге. Выполняя задания Агентства, его сотрудники встречаются с политиками и бизнесменами, милиционерами и представителями криминального мира. То и дело они попадают в опасные и комичные ситуации.Первая книга цикла состоит из тринадцати новелл, рассказываемых от лица журналистов, работающих в Агентстве. У каждого из них свой взгляд на мир, и они по-разному оценивают происходящие как внутри, так и вне Агентства события.Все совпадения героев книги с реальными лицами лежат на совести авторов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.