ЦРУ против Индии - [4]

К апрелю 1942 года Купланд завершил свою работу и представил три тома фундаментальных исследований и рекомендаций, позволявших если и не сохранить британской короне ее самую дорогую жемчужину, то хотя бы обеспечить с нее дивиденды в будущем. Основное внимание Купланд уделил трем провинциям: Бенгалии, Ассаму, Пенджабу.8

Комментируя итоги этого вояжа, индийская газета «Нью вейв» писала, что «Купланд нащупал нервные центры Индии, назвав одним из них хиндо-мусульманско-сикхский вопрос в Пенджабе. Купланд посетил Пенджаб сразу после лахорской конференции реакционной мусульманской лиги в 1940 году, которая призвала к образованию отдельного мусульманского государства».9 В том же году состоялась всеиндийская конференция экстремистской организации акали, на которой сикхами этой ортодоксальной религиозной группировки было принято решение «сражаться до последнего против образования мусульманского государства» (на территории Пенджаба. — Д. В.). Акали выдвинули идею образования там сикхского государства.10

Купланд, разумеется, не мог пройти мимо такого «перспективного» конфликта в пограничном Пенджабе. В своем плане он дал подробные рекомендации, каким образом поддерживать этот конфликт, в каких случаях следует его обострять и как это нужно делать. Воспользовавшись советами профессора от колониализма, «британский лев» разорвал Пенджаб на две части. Сделано это было на фоне обострения индо-мусульманской розни, разжигаемой самими же колонизаторами, и прикрывалось разговорами о ликвидации религиозного конфликта.

Еще один «нервный центр» Индии Купланд обнаружил в Бенгалии. И опять же действуя по схеме, предложенной оксфордским профессором, англичане сформировали здесь Восточный Пакистан (в настоящее время Бангладеш). И наконец, северо-восток Индии, где Купланд усмотрел третью «болевую точку», а именно Ассам. Необходимо заметить, что Ассам объединял практически все северо-восточные территории, весьма обширные и многонаселенные (площадь пяти северо-восточных штатов и двух союзных территорий по современному административному делению, соответствующая пой, которую исследовал Купланд, примерно равна 255 тыс. кв. км, а современное население составляет более 24 млн. человек).

Для того чтобы лучше оценить своеобразную глубину подрывного «плана Купланда» в отношении Ассама, необходимо хотя бы вкратце рассказать о том, какую политику проводили английские колонизаторы на северо-востоке Индии. «Основной их целью, — пишет в своей книге «Агрессия в северо-восточной Индии» X. Сарин, — являлось изолирование племен, населяющих этот регион, от основного пути, по которому шла национальная жизнь».11 В то же время имперские руководители под прикрытием лживых лозунгов о «режиме наименьшего вмешательства» всеми путями блокировали развитие экономики в этом регионе. Стремясь придать благопристойный вид хозяйничанью на северо-востоке, апологеты английского империализма всячески рекламировали «невмешательство» английской администрации во внутренние дела племен. На практике, однако, подобное «невмешательство» нередко оборачивалось карательными экспедициями против «приходящих в неповиновение» племен. Да и целая армия миссионеров активно вмешивалась во внутренние дела общин, в особенности тех, которые были недовольны политикой англичан.

Многочисленный отряд «святых отцов» учил местных жителей покорности и смирению, завоевывал умы, не отягощенные премудростями цивилизации, используя всю мощь отлаженной и хорошо проверенной в деле миссионерской машины. Уже тогда ревностные служители «британского льва» — миссионеры — капля за каплей вливали яд сепаратизма в души своей паствы. В то же время они исподволь препятствовали развитию национальных языков, грамотности и образования. «Политика минимального обучения, проводимая колонизаторами, — пишет X. Сарин, — в частности, приводила к тому, что ни церковь, ни правительство не содержали школ. Практически все школы возглавлялись филантропами. Если кому-то из жителей племен и удавалось получить какое-то образование, то это происходило вопреки политике британских колонизаторов, а не благодаря ей».12

Находившиеся под неослабным контролем колонизаторов племена северо-восточной Индии, не имея возможности развивать нетрадиционные виды сельскохозяйственного производства и какую бы то ни было промышленность, тем не менее, оказывались в той или иной степени втянутыми в орбиту товарно-денежных отношений, которые проникали к ним с территории основной части Индостана. Начался процесс расслоения, приведший к появлению группы людей, чей достаток в большой степени зависел от чужого труда. Для сохранения такого положения этой социальной группе англичане с их системой были уже необходимы. Необходимость, полезность, впрочем, была обоюдной. «Через эту группу, — отмечает X. Сарин, — англичане могли влиять также и в политическом смысле на племенное общество».

В это же время в Индии наблюдался бурный рост национальной буржуазии, деловая активность которой была заметно ограничена английским бизнесом. Рост самосознания индийского народа, вдохновляющий пример Великой Октябрьской социалистической революции, политическая обстановка, сложившаяся в мире, — все это стимулировало мощную волну антиколониальных выступлений в Индии, во главе которых на первых порах выступала местная буржуазия.

Возможна ли революция в современном мире как нечто большее, чем те «театральные» события, которые СМИ – в отсутствие «большой политики» – приучили нас считать «революциями»? Сегодня не только правые, но и многие левые теоретики дают отрицательный ответ на этот вопрос. Эта книга посвящена анализу «тезиса о конце революции». Критика этого тезиса и обосновывающих его аргументов не преследует цель доказать обратное, то есть возможность, не говоря уже о необходимости, революции. Наша цель – открыть путь той теории революции, которая освобождает последнюю от понятия прогресса и вместе с тем показывает ее как парадигмально современное явление, воздавая должное контингентному, событийному и освободительному характеру революции.

За последние десять лет Россия усовершенствовала методы "гибридной войны", используя киберактивы для атаки и нейтрализации политических оппонентов. Хакеры, работающие на правительство, взламывают компьютеры и телефоны, чтобы собрать разведданные, распространить эти разведданные (или ложные данные) через средства массовой информации, создать скандал и тем самым выбить оппонента или нацию из игры. Россия напала на Эстонию, Украину и западные страны, используя именно эти методы кибервойны. В какой-то момент Россия, видимо, решила применить эту тактику против Соединенных Штатов, и поэтому сама американская демократия была взломана.

В 2016 году Соединенные Штаты подверглись нападению со стороны иностранного противника. В отличие от нападения Японии на Перл-Харбор или атаки Аль-Каиды на Всемирный торговый центр, нападение Российской Федерации нанесло удар по ядру нашей демократии - нашей свободной и справедливой системе выборов. Цель состояла в том, чтобы разрушить нашу систему самоуправления, которую мы лелеяли и использовали в качестве примера для мира на протяжении более 240 лет. Действуя тайно, используя государственные средства массовой информации и спецслужбы, Россия сумела повлиять на выборы с явной целью помочь своему предпочтительному кандидату Дональду Дж.

После Второй мировой войны мир раскололся на два противоборствующих лагеря. Мировое сообщество оказалось на пороге новой войны. Судьбу всего человечества в эти годы решали несколько государств. Страны разрабатывали планы ядерных атак, составляли карты бомбардировок, вели активную разведывательную и подрывную деятельность. Мировая экономика работала на наращивание ядерного потенциала. Этот период истории принято называть холодной войной.Кто же виноват в развязывании холодной войны? Можем ли мы сегодня дать объективную оценку деятельности политиков ведущих государств мира? Автор книги подробно описывает события того времени, из которых явственно следует, что официальная пропаганда не имела ничего общего с реальностью.

Карцов Юрий Сергеевич — русский дипломат и политический публицист. Близкий знакомый Константина Леонтьева. Автор интересных работ посвященных внешней политике России. После революции 1917 года жил в эмиграции. Оригинал публикуемой статьи датируется 1908 годом.

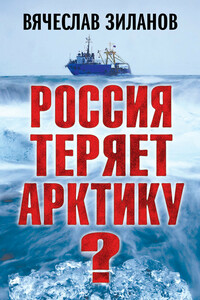

Тема Арктики всегда находится в центре внимания, однако сегодня к этому региону обращен пристальный интерес всего мира. Именно к Баренцеву морю и в целом к северным морским районам приковано внимание ведущих морских держав в связи с потеплением Арктики и соперничеством за обладание ее природными ресурсами, в том числе такими, как углеводородные ресурсы и рыбные запасы.Насколько Россия готова к такому соперничеству и чем руководствуются отечественные политики, уступая без достаточных на то оснований свои исторические морские арктические районы? Ответы на эти непростые вопросы читатель найдет в книге.Автор — В.