Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - [41]

24 февраля 1926 г.

P.S. Как нехорошо Вы меня успокаиваете насчет души и Нью-Йорка, Есенина и Маяковского. Помните? Эти сентенции запрошены не мной, они идут мимо, к какому-то воображаемому истукану, каким никогда не был и не буду. Он должен быть затаенно-тщеславным, скрепя сердце и изнемогая от его лицемерья, его из жалости кормят карамелью. Неужели таким я стал представляться Вам? Тогда некстати распутывал я перед Вами путаницу моих отношений с Е<сениным>, не мной созданную, всесторонне оскорбительную, лежащую ниже того мира, в котором когда-то жил и когда-нибудь еще поживу.

Вы спрашиваете, что из сообщенного Вами не может помочь мне. Помните? Ну вот, Вы угадали. Да, конечно, именно та любовь (литерат<урной> молодежи), о которой Вы пишете. Во-первых, это чепуха, т. е. либо ее не существует вне Вашего доброжелательства, либо же, если она есть, то у нее не может быть должного наполненья. Потому что эта симпатия разнесена по двум разным мирам, неполным и в своей неполноте неблагополучным. Это опять об истории.

Тем же сознаньем объясняется «тревога», с какой я ждал Ваших слов об отрывках 1905. Меня интересовала возможность жанра, в котором я не уверен. Сохраняю ли я то, чем хороши поэты, в ломке, производимой над собой, над одним из них, или достигаю обратной цели. Т. е. этот интерес шире и серьезнее предположенного Вами (и показанного незаслуженно карикатурно).

В заключенье простите за нескладность и длинноту письма. Я боюсь таких писем. Все равно никогда не высказать того, что за ними подымается. Слог же это недопустимый, его следует бегать. В основе таких поползновений всегда десяток противоречивых порывов. Письмо разгорячается, точно оно способно заклясть получателя и его вызвать и поставить перед тобой. Письмо вдается в лирику, точно оно это явленье переживает. В то же время, лишенное чудесного сопротивленья действительности, оно философствует, и его философствованью нет границы, которую ставит живая встреча. Напишите мне.

Ваш Б.

Письмо 37

<ок. 4 марта 1926 г.>

Пастернак – Цветаевой

Марина, бездоннодушевный друг мой, соседняя топка житейской котельной, под теми же парами, пиши мне на вы, умоляю тебя, нам не надо взрываться. Твое «ты» делает меня куклой, гипокритом, круглым лицемером неслыханного диаметра, а я ни кукла, ни гипокрит. Мое вы к тебе найдено как равновес, как стиль 1905-го, как единственная мыслимость среди немыслимых трудностей времени, с которым и в котором весь я, со всею серою гаммой повадок, с семьей, с характерами, вырастающими на этой гамме, по этой конституции. Ах, как это объяснить! Верь, верь, верь, верь, верь мне, это главное. И не возмущайся всеми этими «равновесами», «возможностями», «мыслимостями», которые всколыхнут тебя кажущимся отливом золотой середины. Неправда, неправда! Но в этой тянущейся грозе однообразья, которой захвачено начало века, разрушенье обессмыслилось, и я не слышу грозы в личной гибели, ни в причиненьи страданья другому. Я не боялся колоть Ваши руки мизерностью и сухостью своих отписок, потому что пасть Вашего духа знаю, как свою, и знал, что это пустяки, если только Вы не пожелаете прикинуть свою или мою повесть (безразлично) на общую болевую шкалу, градированную драматическими формулами. А Вы и не сделали и <не> сделаете этого. Вы не ломились в меня, это я в Вас первый с Верстами вломился. Вообще этот разговор – я или Вы – так некстати, такое житейское заимствованье, и тут же думаю о себе, что я во сто крат беспомощнее, потому что к письму от путаницы прихожу с чувством такого чего-то простого, чудесного, счастьеносного и понятного, и в письме, пока суд да дело, так все это затуманиваю попыткой показать эту простоту! Вот, ну что это за неразбериха! Пишите мне на вы, Марина! У меня столько веры в то, что динамит можно подарить бедным родственникам и что эту часть симфонии уже отстучали! Она называется эроикой ведь не только по обилью ударных, заполонивших первую часть! Скоро ей придется чистым содержаньем, настоящею музыкой оправдать свое названье. Тут-то нам будет работа! Марина, мы будем неогегельянцами, какими были молодые Энгельс и Маркс, мы еще с Вами будем обрушиваться на коммунистов с упреками в малодушьи и пессимизме, мы или те из молодых, которым будем радоваться, как своей поросли, и которые будут жить и дружить с нами. Марина, Марина, это все я о Вас пишу. Марина, чтобы Вам стало ясно: когда недавно, совсем в последнее время, я оглянулся на цепь смертей, павших на эти годы, не смерть Блока, которого я боготворил, не Есенина, столь близко прикинувшаяся, что вырастает в виденье, не Брюсова, который меня любил и был коммунистом, но гибель Гумилева показалась мне катастрофической непоправимостью, злодейским промахом эпохи, самоубийственной ошибкой. Удивляйтесь, как хотите, но я чувствую и вижу, что проживи он до наших дней, он был бы человеком революции и эпохи, именно он, вызывавший в Блоке брезгливый отпор своим, забегавшим вперед, требованьем сжатой и собранной культуры. И опять тут всего ни объяснить, ни рассказать Вам. Но если Вас резануло слово «ошибка» по адресу человека, которого просто оплакиваешь и просто ужасаешься подлости, его прикончившей, последуйте за этим словом и за этим чувством и Вы поймете, как я все начинаю видеть и переживать. Мне хочется чувствовать через историю и за нее, и я не преувеличу, если назову это перерожденьем сердца.

«Доктор Живаго» (1945–1955, опубл. 1988) — итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), удостоенного за этот роман в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об исторической судьбе страны.

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Резонансные «нововзглядовские» колонки Новодворской за 1993-1994 годы. «Дело Новодворской» и уход из «Нового Взгляда». Посмертные отзывы и воспоминания. Официальная биография Новодворской. Библиография Новодворской за 1993-1994 годы.

О чем рассказал бы вам ветеринарный врач, если бы вы оказались с ним в неформальной обстановке за рюмочкой крепкого не чая? Если вы восхищаетесь необыкновенными рассказами и вкусным ироничным слогом Джеральда Даррелла, обожаете невыдуманные истории из жизни людей и животных, хотите заглянуть за кулисы одной из самых непростых и важных профессий – ветеринарного врача, – эта книга точно для вас! Веселые и грустные рассказы Алексея Анатольевича Калиновского о людях, с которыми ему довелось встречаться в жизни, о животных, которых ему посчастливилось лечить, и о невероятных ситуациях, которые случались в его ветеринарной практике, захватывают с первых строк и погружают в атмосферу доверительной беседы со старым другом! В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

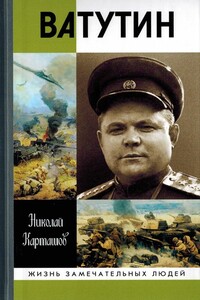

Герой Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин по праву принадлежит к числу самых талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Он внёс огромный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, осуществления быстрого и решительного манёвра войсками, действий подвижных групп фронта и армии, организации устойчивой и активной обороны. Его имя неразрывно связано с победами Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева..

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Книга восстанавливает в картине «серебряного века» еще одну историю человеческих чувств, движимую высоким отношением к искусству. Она началась в Крыму, в доме Волошина, где в 1913 году молодая петербургская художница Юлия Оболенская познакомилась с другом поэта и куратором московских выставок Константином Кандауровым. Соединив «души и кисти», они поддерживали и вдохновляли друг друга в творчестве, храня свою любовь, которая спасала их в труднейшее лихолетье эпохи. Об этом они мечтали написать книгу. Замысел художников воплотила историк и культуролог Лариса Алексеева.

Имя Д.С. Лихачева, филолога, культуролога, искусствоведа, академика, исследователя древнерусской литературы, садово-парковой и храмовой архитектуры, иконописных произведений сегодня известно всем. Читая его книги, беседуешь с мудрым человеком, чьи мысли и наблюдения заставляют о многом задуматься и многое пересмотреть в своей жизни. Этот сборник составили его письма-эссе и разнообразные заметки из записных книжек. В них – размышления о России, ее культурном богатстве, письменности, языке, замечательных традициях, о смысле всего сущего на земле… И, конечно, о самом человеке, которому любовь к родине, дому, семье открывает дорогу в мир добра и гармонии, а умение понимать искусство дает глубину взгляда и счастье общения.

Среди многогранного литературного наследия Анастасии Ивановны Цветаевой (1894–1993) из ее автобиографической прозы выделяются дневниковые очерки путешествий по Крыму, Эстонии, Голландии… Она писала их в последние годы жизни. В этих очерках Цветаева обращает пристальное внимание на встреченных ею людей, окружающую обстановку, интерьер или пейзаж. В ее памяти возникают стихи сестры Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, вспоминаются лица, события и даты глубокого прошлого, уводящие в раннее детство, юность, молодость.

«Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение… – всё это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души», – писала совсем юная Марина Цветаева. И словно исполняя этот завет, ее сын Георгий Эфрон писал дневники, письма, составлял антологию любимых произведений. А еще пробовал свои силы в различных литературных жанрах: стихах, прозе, стилизациях, сказке. В настоящей книге эти опыты публикуются впервые. Дневники его являются продолжением опубликованных в издании «Неизвестность будущего», которые охватывали последний год жизни Марины Цветаевой.