Черный - [8]

За долгие века палитра древних художников неуклонно расширяется, а красителей становится все больше. Живописцы Древнего Египта уже имеют в своем распоряжении огромный выбор красок, причем многие из пигментов – новые, их изобрели сравнительно недавно. Но для создания черного цвета, как и в более ранние эпохи, чаще всего используют древесный уголь и оксид марганца. Даже для производства чернил (которые появились значительно позже) применялся все тот же древесный уголь либо ламповая сажа, разведенные водой и разбавленные костным клеем либо аравийской камедью. В Египте впервые появляется новый цвет – серый; различные нюансы серого занимают значительное место в росписи погребальных камер. Чтобы получить серую краску, египтяне смешивают древесный уголь со свинцовыми белилами.

В некоторых странах Ближнего Востока черную краску делают также из битума, вязкого вещества, выступающего на поверхности почвы в нефтеносных регионах. А в Греции и Риме художники активно используют сажу, особенно на небольших пространствах, и с помощью некоторых сортов древесного угля создают великолепные оттенки черного. Самый изысканный краситель получают, сжигая высушенные побеги виноградной лозы: он дает глубокий черный цвет с синеватым отливом, весьма ценимый римлянами. Конечно, наиболее красивый оттенок черного дает жженая слоновая кость, но употребление этой краски ограничено из-за слишком высокой цены. Однако для приготовления большинства красок в черно-коричневой гамме художники все же используют оксид марганца. Стоит он недешево, поскольку руду приходится ввозить издалека (из Испании или из Галлии, например), и дает более матовые оттенки черного, чем пигменты растительного происхождения или ламповая сажа.

В изготовлении бытовых красок технический прогресс развивается не такими быстрыми темпами. Правда, приготавливать краски люди научилось достаточно рано, но красильное дело как ремесло оформилось только в эпоху неолита, когда наши предки перешли на оседлый образ жизни и началось производство текстиля в больших масштабах. Отныне для окрашивания тканей требуются особые профессиональные навыки; пигменты растительного или животного происхождения больше не используются в природном виде; сначала их надо выделить из сырья, освободить от примесей, подвергнуть химической обработке, затем пропитать ими волокна тканей и попытаться закрепить их там. Это сложный процесс, занимающий много времени. Раньше всего красильщики научились обращаться с красными пигментами – мареной, кермесом, багрянкой – и не растеряли свое мастерство на протяжении нескольких тысячелетий. А вот окрашивание в черное долго оставалось исключительно трудным делом – во всяком случае, в Западной Европе.

Первые красители на основе древесного угля или сажи были летучими и неровно ложились на ткань. Эти краски никогда не выходили из употребления: еще на излете Средневековья люди подавали в суд на красильщиков, которые утверждали, что используют в работе дорогостоящие устойчивые красители, а на самом деле красили простой сажей; однако их постепенно начинают вытеснять пигменты, изготовленные на основе жженой коры или корней деревьев, богатых танином: ольхи, ореха, каштана, некоторых разновидностей дуба. Но такие растительные красители выгорают на солнце, выцветают от стирки или просто от длительного использования. В некоторых регионах люди быстро научились добавлять в них болотный или речной ил, богатый солями железа, выполняющими роль протравы. Однако в других местах это было невозможно. И красильщики изобрели новый пигмент из очень дорогого сырья. Это сырье – так называемый чернильный орешек, или галл, маленький шарообразный нарост, появляющийся на дубовых листьях. В эти листья некоторые насекомые откладывают яйца; когда появляются личинки, дерево начинает выделять особый сок; затвердевая, он образует вокруг каждой личинки нечто вроде кокона. Галлы надо собирать до наступления лета, когда личинка еще находится внутри, затем медленно высушивать. Тогда орешек сохранит весь свой богатый запас танинов и даст красивую устойчивую черную краску. Но такая краска слишком дорого стоит, поэтому ее применение ограничено.

Из-за всех этих трудностей в Европе от ранней Античности до позднего Средневековья красильщики очень редко добивались ярких, насыщенных черных тонов. Черный цвет, который у них получался, больше напоминал коричневый, серый или темно-синий; к тому же краска не всюду впитывалась одинаково, плохо закреплялась и придавала ткани неприятный грязновато-тусклый вид. Вот почему черную одежду носили только люди низших социальных классов, те, кто занимался грязной работой либо зазорным ремеслом; все прочие надевали черный только при особых обстоятельствах, в знак траура или в знак покаяния. Лишь черный мех считается изысканным, в особенности мех соболя: его цвет – самый красивый из всех оттенков черного, какие способен произвести животный мир.

От палитры к словарю

У древних цивилизаций восприимчивость к черному была глубже и многостороннее, чем у современных социумов. Не было такой области жизни, в которой существовал бы один-единственный, универсальный черный цвет: всюду были распространены различные тона и оттенки черного. Борьба с мраком, страх темноты, стремление к свету постепенно научили сначала доисторические племена, затем людей Античности различать мельчайшие градации и нюансы тьмы, и в итоге они создали целую шкалу разных оттенков черного. Самое раннее свидетельство об этом – живопись эпохи палеолита: уже тогда у художников было несколько красителей для создания черного цвета, а впоследствии их число медленно, но неуклонно возрастало. А спустя несколько тысячелетий, в Древнем Риме, живописцы располагают целой гаммой оттенков черного: матовыми и блестящими, слабыми и насыщенными, резкими и мягкими, с сероватым, коричневатым или даже синеватым отливом. Причем художники тех времен, в отличие от красильщиков, умеют обращаться со всем этим богатством и с помощью разработанных ими технических приемов добиваются нужного колорита

Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

Автор книги, историк и писатель, известный читателям по работам «Века и поколения» (М., 1976), «К людям ради людей» (Л., 1987), «Женский лик Земли» (Л., 1988) и др., затрагивает широкий круг проблем, связанных с архаическими верованиями и обрядами — с первобытным анимизмом, с верой в тотемы и фетиши, с первобытной магией, с деятельностью жрецов и шаманов и др.Книга написана ярко и увлекательно, рассчитана прежде всего на молодежь, на всех, кто интересуется предысторией ныне существующих религий.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Книга «Геопанорама русской культуры» задумана как продолжение вышедшего год назад сборника «Евразийское пространство: Звук, слово, образ» (М.: Языки славянской культуры, 2003), на этот раз со смещением интереса в сторону изучения русского провинциального пространства, также рассматриваемого sub specie реалий и sub specie семиотики. Составителей и авторов предлагаемого сборника – лингвистов и литературоведов, фольклористов и культурологов – объединяет филологический (в широком смысле) подход, при котором главным объектом исследования становятся тексты – тексты, в которых описывается образ и выражается история, культура и мифология места, в данном случае – той или иной земли – «провинции».

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТБИЛИССКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТБИЛИСИ 1987 В «Древнегрузинской литературе» печатаются памятники грузинской литературы V-XVIII вв. В зависимости от объема произведения грузинских авторов приводятся полностью или в отрывках. В конце прилагается краткий пояснительный словарь некоторых терминов, собственных имен и географических названий. Книга рассчитана на филологов, а также на широкий круг читателей, интересующихся грузинской литературой. Составил Л.В. МЕНАБДЕ Редактор А.А. ГВАХАРИА 2000экз. [MFN: 3213]UDC: 894.

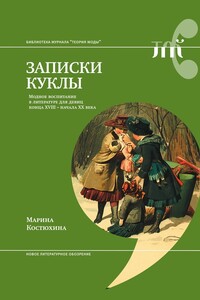

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.