Чаадаев - [2]

В 1794 году, в год рождения Петра Яковлевича Чаадаева, в Москве в университетской типографии «у Ридигера и Клаудия» была напечатана небольшая комедия «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник». На титульном листе обозначалось, что ее автором является Кальдерон де ла Барка, что переведена она с «Гишпанского на Российский язык» в Нижнем Новгороде. Имя же ее переводчика на книге не указывалось. Известный историк литературы и один из биографов Петра Яковлевича Чаадаева — M. H. Логинов писал, что «пьеса эта не перевод с испанского, а оригинальное сочинение Я. П. Чаадаева. В ней выведены злоупотребления должностного лица — экономии директора, носившего фамилию, имевшую сходство с именем Прокодуранте. Фамилия этого должностного лица — Прокудин… Автор комедии был из числа многих лиц, негодовавших на его поступки, и написал эту пьесу для его осмеяния, сделав указание на малоизвестного тогда Кальдерона, чем отклонял до некоторой степени подозрения личности… Когда «Дон Педро» был прочитан, изображенный в нем экономии директор пришел в ужасный гнев и отчаяние и придумал решительную меру для уничтожения обличительной для него книги. Он скупил через своих агентов все экземпляры комедии, сколько было возможно, и истребил их».

Разоблаченный герой потрудился настолько изрядно, что комедия стала величайшей библиографической редкостью. Сам Петр Яковлевич Чаадаев, большой знаток и любитель книг, смог познакомиться с ее текстом благодаря М. Н. Лонгинову лишь к концу своей жизни. Следует добавить, что предприятие Якова Петровича, писательские склонности и сатирический талант которого своеобразно преломятся в литературной деятельности его сына Петра, носило, надо полагать, секретный характер, ибо многие современники верили, что авторство этого текста действительно принадлежит Кальдерону, несмотря на «нижегородский колорит» и русские выражения, немыслимые в устах испанцев.

Когда Яков Петрович женился на Наталье Михайловне Щербатовой, дочери M. M. Щербатова, род Чаадаевых соединился с одной из древнейших и именитейших русских фамилий, ведущей свое происхождение от святого князя Михаила Черниговского. Среди представителей этой фамилии были и государственные деятели, и офицеры, и монахи. Но особо следует сказать о деде Петра Яковлевича Чаадаева, поскольку их обоих занимали сходные проблемы, решаемые, правда, не всегда одинаково.

Как и многих Чаадаевых, Михаила Михайловича Щербатова, сына одного из сподвижников Петра I — М. Ю. Щербатова, еще в раннем возрасте записали в лейб-гвардии Семеновский полк. В 1762 году по объявлении манифеста «о вольности дворянской» он закончил военную карьеру и в возрасте 29 лет в чине капитана вышел в отставку.

В 1767 году ярославское дворянство послало Щербатова депутатом в ту самую комиссию о сочинении проекта нового Уложения, в работе которой, как говорилось, принимал участие и дядя Петра Яковлевича Чаадаева Иван Петрович (возможно, тогда и произошло закрепление начатого еще в Семеновском полку знакомства чаадаевского и щербатовского семейств). Как и Иван Петрович, Михаил Михайлович с особой энергией защищал привилегии сословия, к которому принадлежал. Он выступил застрельщиком прений против тех законов Петра I, в которых стиралась грань между родовитым и чиновным дворянством и отдавалось предпочтение последнему.

Князь Щербатов обучался в родительском доме «французскому и итальянскому языкам и разным наукам», постоянно пополнял свое многостороннее образование (его библиотека насчитывала около 15 тысяч томов). Особенно увлекало его написание «Истории российской с древнейших времен», которая стала выходить с 1770 года (всего напечатано 18 книг). Екатерина II, втайне недолюбливавшая многознающего князя, вместе с тем испытывала уважение к его учености, присвоила ему титул историографа (он был также почетным членом Академии наук, сенатором и президентом коммерц-коллегии), поручила ему разбор бумаг Петра I и предоставила доступ в патриаршую и типографскую библиотеки. Работа эта требовала больших трудов и крепкого здоровья, но Щербатова поддерживало чувство ее нужности и полезности, ибо «изучение истории своей страны необходимо для тех, кто правит, и те, кто освещает ее, приносят истинную пользу государству. Как бы то ни было, даже если я не буду вознагражден за мои мучения, надеюсь, что потомство отдаст мне справедливость».

Углубляясь в архивы Петра I, Щербатов обнаруживал противоречивое воздействие его реформ на духовное разитие русского общества. «Воззрим же теперь, — писал он в одном из самых значительных своих философско-публицистических произведений «О повреждении нравов в России», — какие перемены учинила в нас нужная, но, может быть, излишняя перемена Петром Великим, и как от оныя пороки зачали закрадываться в души наши», усиливаясь от царствования к царствованию. Благодаря Петру Великому заметно усовершенствовались науки, художества, ремесла, бойчее стала торговля, возросла военная мощь государства, и Россия «приобрела знаемость в Европе и вес в делах». Все это помогало ввести «таковую людскость, сообщение и великолепие», которые изменяли бытовой уклад и нравственно-психологическую атмосферу повседневной жизни. Входили в моду изысканные наряды, утонченные напитки, эпикурейское времяпрепровождение. И «преобразовались россияне из бородатых в гладкие, из долгополых в короткополые», стали сообщительнее и галантнее. «Мы подлинно в людскоскости и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению нашей внешности, но тогда же, гораздо с вящей скоростью, бежали к повреждению наших нравов».

Гений Блеза Паскаля проявил себя во многих областях: в математике, физике, философии, публицистике. Недаром по многогранности дарования этого французского ученого XVII века сравнивали с Гёте. Лев Толстой одной из любимых своих книг считал сборник афоризмов Паскаля «Мысли». Высокую оценку творчество Паскаля получило и в высказываниях других деятелей русской культуры — Ломоносова, Пушкина, Белинского, Герцена, Тютчева, Достоевского.

Книга «Ф. М. Достоевский. Писатель, мыслитель, провидец» призвана вернуться к фундаментальным вопросам, поставленным в творчестве Достоевского, обсудить и оценить ответы, данные им, его предсказания, его прозрения и заблуждения.Федор Михайлович Достоевский, 130-летие со дня смерти которого отмечалось в 2011 году, остается одним из наиболее читаемых писателей во всем мире. В главном это обусловлено сосредоточенностью его произведений на фундаментальных вопросах человеческого бытия: о смысле жизни, о существовании Бога, о Церкви, об основах морали, о свободе, ее цене и ее границах, о страдании и его смысле, о справедливости, о социализме и революции, о спасении, о вере и науке, о России и Западной Европе и т. п.

Это отрывок из книги доктора филологических наук, профессора Литературного института Бориса Николаевича Тарасова, автора книг «Паскаль» и «Чаадаев», вышедших в серии «ЖЗЛ», «Непрочитанный Чаадаев, неуслышанный Достоевский» и многих других.

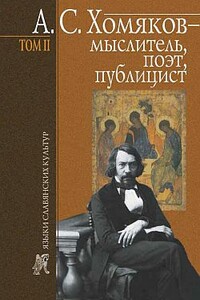

Предлагаемое издание включает в себя материалы международной конференции, посвященной двухсотлетию одного из основателей славянофильства, выдающемуся русскому мыслителю, поэту, публицисту А. С. Хомякову и состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в Москве, в Литературном институте им. А. М. Горького. В двухтомнике публикуются доклады и статьи по вопросам богословия, философии, истории, социологии, славяноведения, эстетики, общественной мысли, литературы, поэзии исследователей из ведущих академических институтов и вузов России, а также из Украины, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Франции, Италии, Германии, Финляндии.

Предлагаемое издание включает в себя материалы международной конференции, посвященной двухсотлетию одного из основателей славянофильства, выдающемуся русскому мыслителю, поэту, публицисту А. С. Хомякову и состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в Москве, в Литературном институте им. А. М. Горького. В двухтомнике публикуются доклады и статьи по вопросам богословия, философии, истории, социологии, славяноведения, эстетики, общественной мысли, литературы, поэзии исследователей из ведущих академических институтов и вузов России, а также из Украины, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Франции, Италии, Германии, Финляндии.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».