Царскосельское утро - [2]

Со всегдашним чуть досадливым сожалением прислушивался Пушкин к тяжеловесным виршам — Кюхля словно камни ворочал. Казалось, надо особенно расстараться, чтобы из несмети слов выбрать самое неуклюжее, угловатое, не терпящее никакого соседства. Как же должен он любить поэзию, если способен на подобный сизифовой безнадежности труд!

Если б мне слова и созвучия давались с такой мукой, я бросил бы поэзию. Каждое стихотворение, когда оно отделилось от автора, — это что-то живое, несущее бремя собственного существования. А Кюхля знай себе плодит уродов. Какое мужественное, бесстрашное и стойкое сердце! Его обвиняют в подражании Клопштоку. Но разве у нас нет отечественных бардов, не уступающих немецкому поэту непроворотом громоподобных словес? На каком страшном, дремучем языке писали не только замордованный всеми Тредиаковский, но и такие властители дум, как Сумароков, Петров, Озеров и даже великий Державин, чья колоссальная художественная сила продиралась сквозь трясину и бурелом чудовищных слов. А разве нынешние лучше? Один напыщенный и темный, как могила, Ширинский-Шихматов чего стоит!..

Кюхля глух, как тетерев. Может, и другие российские пииты туги на ухо и не слышат живой народной речи? Вот упоительный Батюшков и Жуковский, чье вдохновение вспыхивает особенно ярко от чужого огня, вовсе не глухи, но они не потрафляют так сердцу ревнителя русской поэзии, как дряхлый Державин или допотопный Озеров. А что, если люди просто не узнают поэзии, когда она выражается не высокопарным языком богов, под стать торжественной зауми древних акафистов, а живой человеческой речью?

Беда в том, что литература пошла за Данииловым риторическим велеречием, за этим сладкоглаголивым последователем древнего плетения словес и подражателем Екклезиаста, а не за житейщиной пламенного протопопа Аввакума, вспоенного здоровой мужицкой речью. Митрополит Даниил обнаруживал, свою растерянность перед словом в самой неспособности к отбору, он бессильно громоздил совпадающие понятия: «также клевещеши, осуждавши, облыгаеши, насмехаеши, укорявши, досаждавши…» Так и льется звон-пустозвон, а где смысл, точность, простота, прикосновенность к человечьей душе? То ли дело Аввакум! Вон как обращался к несчастной боярыне Морозовой, потерявшей сына: «И тебе уже неково чотками стегать, на на ково поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке неково погладить, помнишь ли, как бывало?» Ведь слеза точит, когда повторяешь эти безыскусственные слова.

Ах, господи, стоит ли терять на это время, когда Наталья ждет не дождется в своей каморке! Ждет, а сердечко колотится все сильнее, ведь рядом, через стену, — ее хозяйка, фрейлина Волконская. Эта костлявая коза беспокойна и зломнительна. Ей вечно мерещатся привидения, духи, разбойники и насильники. Но вместо того чтобы запереться покрепче, она в развевающемся капоте выскакивает из спальни навстречу воображаемой опасности в тщетной надежде, что померещившийся ей шум обернется не призраком, а вполне телесным уланом, юным пажом или хотя бы дворцовым истопником.

Пушкин еще раз оглядел длинный коридор, серые двери пронумерованных комнат, где на узких железных кроватях спали юные князья и бароны, отпрыски помещиков и служилых дворян, будущие чиновники, воины, мореходы, поэты, бунтовщики — каждый уже прозревал свой путь, члены незабвенного лицейского братства, и неожиданно для самого себя сказал вслух, хоть и негромко:

— Спите, дети!.. Бог да хранит вас!..

И выскользнул за дверь.

Можно было пройти через двор, сунув «тринкгельд» в привычную ладонь швейцара, но Пушкин решил воспользоваться внутренним переходом — через арку и хоры дворцовой церкви. Правда, в темноте там немудрено и шею свернуть, зато меньше риску быть замеченным!

Ему повезло. Двери послушно и бесшумно поддавались легкому нажиму пальцев. В арке с выбитыми стеклами узких окон его хорошо и крепко прохватило студью утренника — снаружи травы и цветы были в седой припушке. Вскоре иней растает и выпарится туманом, а зелень станет зеленой и яркой. Прежде чем нырнуть в густую, пряную, ладанную темь церкви, он посунулся грудью к пустой оконной раме и принес Наталье свежесть подмороженного майского утра.

Пушкин слышал, как испуганно колотилось и обмирало в ней сердце. Он ласкал ее, успокаивал, говорил, что он с ней и не даст в обиду. Хотя что он мог, недоросль, лицеист, которого лишь недавно освободили от унизительного хождения в паре? Пусть только покусятся на его милую! У него острые зубы и когти, крепкие кулаки и дар неоглядной ярости. Но ведь никто не посягает на нее, не мешает их уединению и счастью, и прочь злые мысли!..

— Тише, Александр Сергеич, ну, тише же! — молила Наталья. — Ох, Сашенька, погубите вы меня!..

— Почему ты плачешь? — спросил Пушкин. — Перестань! Дай я вытру твои глаза. Ну что ты, глупая?

— Не знаю, — низким от слез голосом сказала Наталья. — Не сердитесь. Я сама не знаю, чего плачу. Хорошо мне с вами, вот и плачу.

— Мы всегда будем любить друг друга, — сказал Пушкин, веря своим словам.

— Да будет вам! — Наташа рассмеялась странным и отчужденным смехом.

Неприятен был этот взрослый смех, отбрасывавший его в детство. Наташа словно враз стала старше, она знала то, чего не знал он, прочно, сознательно и коротко жила данностью. Это было грустно, обидно и скучно. И еще скучнее стало, когда Наташа невесть в какой связи, а может, и вовсе без всякой связи, принялась рассказывать о своей подруге Маше, актрисе на выходах домового театра графа Толстого, и обмолвилась, что она «тяжела» от графского племянника, улана. Было жалко девушку, Пушкин смутно помнил круглое лицо, наивно приоткрытый рот и ореховые глаза, но к жалости примешалось раздражение.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

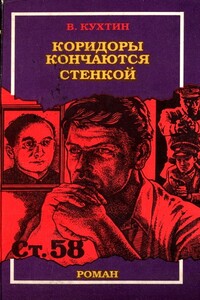

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.