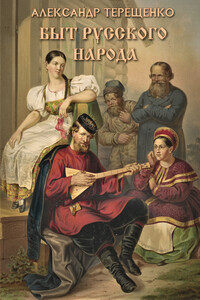

Быт русского народа. Часть 3 - [2]

Обыкновение иметь восприемников существует в христианской церкви издревле, в чем свидетельствуют многие св. отцы, между коими Тертулиан, Златоуст, Августин. Повод к сему установлению подали первые гонения на христиан. В эти жестокие времена нужно было иметь свидетелей при крещении, кои, соединяясь с крещаемым духовным родством, служили бы им наставниками в принятой вере. По правилам св. отцов достаточно, чтобы при крещении мальчика быть одному восприемнику, а при крещении девушки — одной восприемнице. В наше время при каждом крещении бывают восприемник и восприемница, которые между собою называются кум и кума, а в отношении к принятым ими от купели детям крестным отцом и матерью. Тогда происходит между ними духовное родство.

Церковь издревле употребляла крещение погружательное. Спаситель был крещен на р. Иордане Иоанном Крестителем; так поступали прежде со всеми взрослыми. Так крестился великий князь Владимир, и по прибытии его из Корсуни в Киев он повелел, чтобы все люди, вельможи и рабы, бедные и богатые, шли креститься. Народ толпами входил в реку Днепр: большие стояли в воде по грудь и шею, отцы и матери держали младенцев на руках; священники читали молитвы крещения, разделив народ на толпы, в которых мужчинам давали одно имя мужское, а женщинам одно общее женское, оттого многие сотни носили одно название. В. к. Ярослав, сын Владимира I, вырыл из могилы кости дядей своих — язычников Олега и Ярополка, крестил их и положил в киевской церкви Св. Богородицы. Мы с греками остались при древнем обыкновении, а католики в конце VIII в. установили обливательное крещение, чтобы младенцы не простудились от погружения их в холодную воду.

Обряд совершения таинства крещения, заимствованный нами от греков, отправляется ныне как и прежде. Священник читает заклинательные молитвы. Затем следует отречение крещаемого, или в случае его малолетства, его восприем ников, от сатаны. Причем они, говоря «отрицаюся», дуют и плюют три раза, оборотясь назад; а после, оборотясь на восток, уверяют в сочетании со Христом и читают «Символ веры». Потом иерей, помазав елеем, трижды погружает крещаемого в тепловатую, как бы летнюю воду, произнося: «Крещается раб Божий (имя): во имя Отца, аминь; и Сына, аминь; и Св. Духа, аминь; ныне и присно и во веки веков, аминь — надевает на крещеного белую одежду и крест.

Ношение крестов на шее есть обыкновение само древнее. О нем говорится даже в церковном нашем уставе. У нас оно известно еще со времен Владимира I. Современник его, новгородский епископ Иоаким, крестя новгородцев, велел возлагать на них кресты для отличия от некрещеных, что без сомнения соблюдали и другие епископы.

При одевании крещаемого в белую одежду поется тропарь «Ризу мне подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш». После крещения следует миропомазание, при произнесении слов: «печать дара Духа Святого». Миром помазуется чело, очи, ноздри, уста, уши, грудь, руки и подошвы ног.

После священник, обошед с крещаемым и его восприемниками трижды вокруг купели; прочитав Евангелие и омыв члены тела, помазанные миром, остригает волосы крестообразно при чтении молитвы; залепив их в воск, отдает восприемнику, а восприемник потом бросает их в купель, из которой выливают воду в непопираемое ногами место[7]. Такое выливание воды из купели, бросание в нее воска и надевание креста на младенца освящены если не церковным постановлением, то древнейшим и очень общим у нас обыкновением. Прежде вменяли себе в обязанность, чтобы младенцев для крещения приносить в церковь, где их и крестили крещением погружательным. В Малороссии младенец не погружается в воду; его обливают, и сей обряд позаимствован от католиков в то время, когда она находилась под польским владычеством. Приношение младенца в церковь в употреблении еще по городам, большею частию между простым сословием и теми, которые придерживаются древ них церковных узаконений; но между богатыми и дворянством оно изменилось — крещают дома[8].

При крещении младенца восприемница снабжает его рубашечкою и головным убором, а восприемник крестом; каждый из них дарит родильницу и дитя добровольным подарком, называемым на зубок, как-то: матернею, деньгами, кто чем может. В других местах северовосточной России восприемник и восприемница снабжают младенца, спустя несколько дней после крещения, приличными вещами: восприемник крестом, а восприемница кисеею или другой матернею, выбойкою, холстом и надевают на него рубашку — и это называется там ризками. После бывает обед, или пир для всех родственников и знакомых, приходивших с поздравлением.

Родители крещаемого не присутствуют при крещении своего дитяти. По совершении крещения священник поручает крестным родителям заботиться о наставлении крестника или крестницы в православной вере и во всем, что нужно христианину.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Книга «Божественный лик Византии» представляет собой сборник избранных сочинений известного русского правоведа и византиниста Величко А.М., в который вошли труды по истории Церкви и работы по византинистике. В первой части детальному историческому и правовому анализу подверглись такие вековые явления, как папизм, раскол Церкви, случившийся в XI в., иконоборческое движение, специфика взаимоотношения политической и церковной властей в России накануне упразднения патриаршества, причины создания Петром Великим Святейшего Синода.

Представленный сборник письменных источников и литературы по истории Украины и украинцев позволяет читателю ознакомиться с основными документами, материалами и научными работами XVI – начала ХХ века, касающимися проблемы развития географической, этнической и политической идентификации и самоидентификации украинского народа. Книга адресована не только специалистам, но и всем интересующимся историей русского (восточнославянского) этноса.

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.

Представленная монография касается проблемы формирования этнического самосознания православного общества Речи Посполитой и, в первую очередь, ее элиты в 1650–1680-е гг. То, что происходило в Позднее Средневековье — Раннее Новое время, а именно формирование и распространение этнических представлений, то есть интерес к собственной «национальной» истории, рефлексия над различными элементами культуры, объединяющая общности людей, на основе которых возникнут будущие нации, затронуло и ту часть населения территории бывшего Древнерусского государства, которая находилась под верховной юрисдикцией польских монархов.

Прошлое, как известно, изучают историки. А тем, какую роль прошлое играет в настоящем, занимается публичная история – молодая научная дисциплина, бурно развивающаяся в последние несколько десятилетий. Из чего складываются наши представления о прошлом, как на них влияют современное искусство и массовая культура, что делают с прошлым государственные праздники и популярные сериалы, как оно представлено в литературе и компьютерных играх – публичная история ищет ответы на эти вопросы, чтобы лучше понимать, как устроен наш мир и мы сами. «Всё в прошлом» – первая коллективная монография по публичной истории на русском языке.

Сборник посвящен истории Монгольской империи Чингис-хана. На широком сравнительно-историческом фоне рассматриваются проблемы типологии кочевых обществ, социально-политическая организация монгольского общества, идеологическая и правовая система Монгольской империи. Много внимания уделено рассмотрению отношений монголов с земледельческими цивилизациями. В числе авторов книги известные ученые из многих стран, специализирующиеся в области изучения кочевых обществ.Книга будет полезна не только специалистам в области истории, археологии и этнографии кочевого мира, но и более широкому кругу читателей, интересующихся историей кочевничества, монгольской истории и истории цивилизаций, в том числе преподавателям вузов, аспирантам, студентам.