Бунин в своих дневниках - [5]

Но тут произошло чудо, иначе я это назвать не могу: Бунин убедил Веру Николаевну в том, что между ним и Галиной ничего, кроме отношений учителя и ученика, нет. Вера Николаевна, как это ни кажется невероятно – поверила. Но я не уверена, что действительно поверила. Поверила оттого, что хотела верить.

В результате чего Галина была приглашена поселиться у Бунина и стать "членом их семьи"**.

Кузнецова оказалась среди "подопечных" Бунина, молодых литераторов (Н. Рощин, а позднее – Л. Ф. Зуров, 1902-1971). И все же мы не можем согласиться с Одоевцевой до конца. Появление Кузнецовой, безусловно, нарушило семейное равновесие Буниных; атмосфера нервности, скрытой напряженности надолго воцарилась в их доме.

Отношения Бунина и Кузнецовой надолго стали предметом пересудов русской колонии Парижа. В своем обычном, светлом и юмористическом духе упоминал об этом в письме ко мне от 24 февраля 1964 года Б. К. Зайцев, рассказывая о своей дочери Наталье Борисовне: "Раз были мы с ней вдвоем в театре (довольно давно, 7 лет я вообще нигде не бываю, читаю вслух больной жене и ухаживаю за ней). Так вот тогда дама одна увидала меня с Наташенькой в театре и говорит: "Хороши наши писатели! Нечего сказать. Бунин завел себе Галину, а этот вон какую подцепил". О том, как переживала все это время В. Н. Муромцева-Бунина, свидетельствует А. Бахрах: "Удочерение" (так этот акт официально назывался при поездке в Стокгольм за получением шведской премии) сравнительно немолодой женщины, скажем, далеко не подростка и ее внедрение в бунинскую квартирку было, конечно, тяжелым ударом по самолюбию Веры Николаевны, по ее психике. Ей надо было со всем порвать или все принять – другого выхода у нее не было"***. Она замкнулась, стала искать утешения в вере, в Боге.

Между тем постепенно чувство Кузнецовой к Бунину менялось, восхищенное отношение к замечательному писателю нарастало, но человеческое, женское таяло. Однажды, когда Бунин получил очередную хвалебную статью о себе, она записала: "Странно, что когда Иван Алексеевич читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные. Как и всегда, высказанное, это кажется плоским. А между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое нежное родное сердце"****.

Слова эти оказались провидческими.

Кузнецова покинула Бунина в зените его славы, после присуждения ему Нобелевской премии. На обратном пути из Стокгольма в декабре 1933 года Бунин (вместе с которым были Вера Николаевна и Кузнецова) навестил в Берлине философа и литературного критика Федора Степуна. И. Одоевцева писа

* Цит. по: Лавров В. "Высоко нес я стяг любви…"//Москва.- 1986.-No 6.С. 111.

** Москва,- 1986.-No 6.- С. 112.

*** Бахрах А. Бунин в халате: По памяти, по записям.- Нью-Йорк, 1979.-С. 27.

**** Кузнецова Г. Грасский дневник.-С. 95.

ла Н. П. Смирнову 12 апреля 1970 года: "В дороге Галина простудилась. Обеспокоенный Бунин ‹…› просил Маргу (сестра Ф. Степуна, оперная певица.- О. М.) свозить ее к доктору". Встреча Кузнецовой с Маргой Степун оказалась роковой, Галина покинула Бунина. "Бунин,- писала Одоевцева,- обожавший Галину, чуть не сошел с ума от горя и возмущения. В продолжение двух лет – о чем они обе мне рассказывали – он ежедневно посылал ей письмо…"*.

Кузнецова, однако, довольно скоро приехала к Буниным в Грае и поселилась у них вместе с М. Степун, растравляя и без того горько страдавшего Бунина. Он еще пытается спасти положение. 8 марта 1935 года заносит в дневник: "Разговор с Г‹алиной›. Я ей: "Наша душевная близость кончена". И ухом не повела". В это время на вилле "Жаннета", которую снимал Бунин, жили еще, помимо Кузнецовой и "Марги" (М. Степун), молодые писатели Рощин и Зуров. 6 июля 1935 года Бунин пишет: "Вчера были в Ницце – я, Рощин, Марга и Г‹алина›… Без конца длится страшно тяжелое для меня время". Вера Николаевна чутко улавливает его состояние. Она, очевидно (о чем уже говорилось), не так уж искренне "поверила" в чисто литературные отношения Бунина и Г. Кузнецовой, как утверждала И. Одоевцева. А теперь, после разрыва, сама переживает и волнуется за него. 26 апреля 1936 года отмечает в своем дневнике: "Все мои старания примирить Яна с создавшимся положением оказались тщетными"**.

Да и как мог он примириться! Терзания длятся у него годами, непрерывно, люто. 22 апреля 1936 года горько пишет: "Шел по набережн‹ой›, вдруг остановился: "да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука! К черту, распрямись, забудь и не думай!" А как не думать? "Счастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!" Все боль, нежность". 7 июня того же года: "Главное-тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления- и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно,- душевнобольной". С маниакальностью впервые влюбленного возвращается он к одному и тому же. 20 апреля 1940 года: "Что вышло из Г‹алины›! Какая тупость, какое бездушие, какая бессм‹ысленная› жизнь! Вдруг вспомнилось – "бал писателей" в январе 27 года, приревновала к Одоев‹цевой›. Как была трогательна, детски прелестна! Возвращались на рассвете, ушла в бальных башмачках одна в свой отельчик".

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.

Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.

Наполеон III — это имя для подавляющего большинства ассоциируется с прозвищем «Наполеон Малый» и воспринимается как пародийная копия своего дяди — императора Наполеона I. Так ли это? Современная Италия и Румыния, туристическая Мекка — Париж, инженерное чудо — Суэцкий канал, межокеанские судоходные линии, манящие огни роскошных торговых центров, основы социального законодательства и многое другое — наследие эпохи правления Наполеона III. История часто несправедлива. По отношению к первому президенту Французской республики и последнему императору французов эта истина проявилась в полной мере. Данная книга — первая на русском языке подробная биография одной из самых интересных и влиятельных личностей мировой истории, деятельность которой несколько десятилетий определяла жизнь народов Европы и мира. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

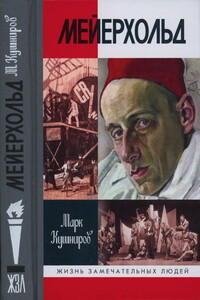

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.