Беседы об экологии - [2]

Бывший Московский пушно-меховой институт располагал довольно сильными преподавательскими кадрами, биологические дисциплины велись крупными учеными, некоторые из них имели всесоюзную известность. Таким был и профессор П. Мантейфель, превосходный человек, глубокий натуралист, кумир студентов биолого-охотоведческого факультета. Как интересны и образны были его лекции о повадках охотничьих животных, о биотехнии — науке, помогающей охранять и восстанавливать богатства природы!

Раз в неделю на заседаниях студенческого охотоведческого кружка профессор, в неизменном коричневом костюме, в простых сапогах, окутанный клубами синего дыма от столь же неизменной самокрутки, будоражил нашу юношескую фантазию рассказами о путешествиях по диким таежным местам, о романтических приключениях, участником которых был он сам или его многочисленные ученики-охотоведы, работавшие в самых различных уголках страны.

А лекции по экологии читал тогда А. Томилин. Это сейчас многие любители природы знают профессора А. Томилина как одного из крупнейших в мире специалистов по китообразным, автора превосходных популярных книг о дельфинах. Тогда же он только что защитил докторскую диссертацию, и его основные труды были, если так можно выразиться, еще в чернильнице.

Мог ли А. Томилин идти в сравнение с нашим любимцем П. Мантейфелем? Конечно, нет! Небольшого роста, как-то уж очень аккуратно одетый, скромный до застенчивости, он читал свои лекции тихим монотонным голосом. И не было в. этих лекциях ни потрясающих охотничьих историй, ни рассказов о драматических путешествиях по непроходимой тайге. Нудно, усыпляюще сыпались на наши головы бесчисленные экологические термины: нектон, планктон, абиссаль, литораль…

Первым, если мне не изменяет память, не выдержал Слава Рашек — ныне один из лучших знатоков экологии сайгака и некоторых других копытных зверей.

— Доколе, — воскликнул он, — нас будут терзать этой экологией?! Зачем она нужна нам, биологам-охотоведам? Пусть прибавляют часы по промысловой биологии, а экологией мы заниматься не станем!

Большинство студентов согласилось с ним. Возникла «заварушка», которую с трудом удалось уладить многострадальному охотоведческому декану профессору А. Колосову. Мы примирились с экологией и дотянули курс до конца, сдав кое-как экзамены на тройки и четверки.

О двух участниках инициативной антиэкологической группы читатель уже знает. Можно добавить, что еще один «бунтарь» — ныне доктор биологических наук, защитивший на три четверти экологическую диссертацию. Четвертый редактирует специальный журнал и также с большим почтением относится к экологической науке. Быть может, не стоило бы рассказывать об этой студенческой истории, если бы не одно обстоятельство. Ее возникновение объясняется общим отношением к экологии на рубеже 40-х и 50-х годов. Сомнения высказывались в ту пору не только романтическими безусыми юнцами, но и почтенными профессорами.

Не так давно — люди среднего поколения прекрасно помнят это время — в нашу жизнь входили термины, рожденные атомной физикой. Элементарные частицы, электрон, протон, нейтрон, ядерная реакция, период полураспада и т. д. и т. п. Но прижились они, никому не режут слух. И даже такое «неудобное» слово, как «синхрофазотрон», массовые газеты и журналы печатают без пояснений.

На смену веку физики идет век биологии. И совершенно прав был академик С. Шварц, когда писал на страницах «Известий» о том, что сегодня каждый культурный человек и грамотный специалист, работающий в любой области народного хозяйства, должен знать, что такое «популяция», «биоценоз», «экологическое равновесие»…

Что же касается определения экологии… Главное в науке не оно, а уточнение ее задач. Попробуем пройти не спеша по непростой тропинке экологической науки, тогда, быть может, нам будет проще ответить на вопрос, что такое экология.

Несколько лет назад собрались многие ведущие экологи мира. Нужно было официально согласовать формулу экологии — этого требовали задачи Международной биологической программы. Каждый вставал и… произносил собственное определение. В конце концов участники дискуссии — и все они были люди с чувством юмора — договорились записать в протокол такую фразу:

«Экология — это то, чем занимаюсь я, но не занимаетесь вы!» Вот вам и 102-е определение…

Но мы, чтобы не остаться совсем без путеводной нити в нашем путешествии, будем ориентироваться на «взаимоотношения» организмов и среды. Организмы — это все живое на Земле, обладающее обменом веществ, способное воспроизводить себе подобное. Среда же — все, что окружает эти организмы, все, с чем они соприкасаются. Почва, снег, тепло, холод, ветер, пища, враги, паразиты, друзья, себе подобные… И еще будем помнить о Солнце. Без него не было бы ни организмов, ни среды.

Не назвать ли экологию хозяйкой органического вещества планеты?

— Солнце?! Раз уж и оно причастно к экологии, то, стало быть, возможно и 103-е определение.

— Что ж, и в нем можно будет найти рациональное зерно. Только тогда придется считать «солнечными» все науки о Земле, ибо без Солнца на ней не было бы и жизни.

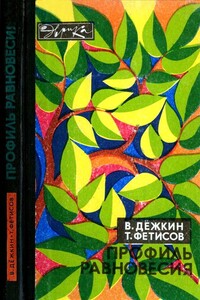

В природе все взаимосвязано. Деятельность человека меняет ход и направление естественных процессов. Она может быть созидательной, способствующей обогащению природы, а может и вести к разрушению биосферы, к загрязнению окружающей среды. Главная тема книги — мысль о нашей ответственности перед потомками за природу, о возможностях и обязанностях каждого участвовать в сохранении и разумном использовании богатств Земли.

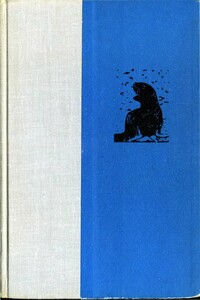

Эта книга о так называемых полуводных животных, которые проводят много времени в воде — добывают в ней корм, спасаются от врагов — и в то же время тесно связаны с сушей, где находятся их жилища или лежбища. Таковы бобр, выхухоль, ондатра, нутрия, норка, калан, котик и др. Авторы — биологи-охотоведы, много лет изучавшие этих зверей на Командорских островах и в Воронежском заповеднике. Они в популярной форме описали повадки полуводных животных, различные события из их жизни, историю их промысла и значение в народном хозяйстве.

В русской истории 14 лет, прошедших с 1598 по 1612 год, называют «разрухою» или «Смутным временем». «Смятения» Русской земли, или «Московская трагедия», как писали о ней иностранцы, началась с прекращением династии Рюриковичей, т. е. после кончины Царя Фёдора Ивановича, и кончилась, когда земские чины, собравшиеся в Москве в начале 1613 г., избрали на престол в Цари Михаила Фёдоровича, родоначальника новой династии Дома Романовых.

Под именем лорда Кельвина вошел в историю британский ученый XIX века Уильям Томсон, один из создателей экспериментальной физики. Больше всего он запомнился своими работами по классической термодинамике, особенно касающимися введения в науку абсолютной температурной шкалы. Лорд Кельвин сделал вклад в развитие таких областей, как астрофизика, механика жидкостей и инженерное дело, он участвовал в прокладывании первого подводного телеграфного кабеля, связавшего Европу и Америку, а также в научных и философских дебатах об определении возраста Земли.

Если бы одна книга смогла вместить все о человеке, наверное, отпала бы нужда в книгах. Прочитав эту, вы узнаете новое о глубинных пружинах настроений и чувств; о веществах, взрывающих и лечащих психику; о скрытых резервах памяти; о гипнозе и тайных шифрах сновидений; о поисках и надеждах исследователей и врачей; кое-что о йогах и о том, что может сделать со своей психикой человек, если сам ею не слишком доволен.

В первой книге «Мир животных» (автор задумал написать пять таких книг) рассказывается о семи отрядах класса млекопитающих: о клоачных, куда помещают ехидн и утконосов; об австралийских и южноамериканских сумчатых; насекомоядных, к которым относятся тенреки, щелезубы и всем известные кроты и землеройки; о шерстокрылах; хищных; непарнокопытных, сюда относятся лошадиные, тапиры и носороги, и, наконец, о парнокопытных: оленях, антилопах, быках, козлах и баранах.Второй выпуск посвящен остальным двенадцати отрядам класса млекопитающих: рукокрылым (летучие мыши и крыланы); приматам (полуобезьяны, обезьяны и человек), неполнозубым (ленивцы, муравьеды, броненосцы), панголинам (ящеры), зайцеобразным (пищухи, зайцы, кролики), грызунам, китообразным, ластоногим, трубкозубым, даманам, сиренам и хоботным.Третья книга рассказывает о птицах.

Четвертая книга Игоря Акимушкина из серии «Мир животных» рассказывает о рыбообразных (миногах и миксинах), акулах, скатах и химерах; костных рыбах; земноводных (лягушках, жабах и тритонах) и пресмыкающихся (крокодилах, ящерицах, змеях и черепахах).

Акимушкин Игорь Иванович (1929-1993)Ученый, популяризатор биологии. Автор более 60 научно-художественных и детских книг.Родился в Москве в семье инженера. Окончил биолого-почвенный факультет МГУ (1952). Печатается с 1956.Автор научно-популярных книг о жизни животных (главным образом малоизученных): «Следы невиданных зверей», «Тропою легенд», «Приматы моря», «Трагедия диких животных» и др.Его первые книги для детей появились в 1961 г.: «Следы невиданных зверей» и «Тропою легенд: Рассказы о единорогах и василисках».Для малышей Игорь Иванович написал целый ряд книжек, используя приемы, которые характерны для сказок и путешествий.