Берлинское детство на рубеже веков - [8]

Крытый рынок

Прежде всего не подумайте, что называли его крытым рынком. Нет, все говорили «Крышка»: слова настолько пообтерлись из-за привычного употребления, что утратили первоначальное значение. А из-за привычности моих хождений через «Крышку» стали затертыми картины, какие являлись там взору; все они так потускнели, что ни одна уже не выражала своего первоначального содержания – купли и продажи. Миновав вход с тяжелыми дверями, мощно раскачивавшимися взад-вперед, ты оказывался в рыночном зале, и тут уже было не оторвать взгляда от плиток под ногами, влажных от воды, натекшей с лотков рыбников, или той, которой изредка ополаскивали пол: только и гляди, как бы не поскользнуться на какой-нибудь морковке или листьях салата-латука. За проволочными загородками, снабженными номерами, восседали, словно на тронах, малоподвижные особы, жрицы продажной Цереры[8], торговки, предлагавшие всевозможные плоды полей и садов, любую годную в пищу рыбу, птицу и теплокровных животных; сводни, неприкосновенные колоссы, с ног до головы в чем-то шерстяном, вязаном; сидя за прилавками, они подавали друг другу сигналы: блеском пуговиц, или хлопком ладони по переднику, или тяжким вздохом, вздымающим необъятную грудь. Не под этими ли юбками что-то бродило, как дрожжи, набухало и наливалось соками? Не там ли – поистине плодородная почва? И не сам ли рыночный бог ронял в их лоно товар: ягоды и устриц, улиток и грибы, куски мяса и капустные кочаны? Не он ли, незримый, был с ними, ему отдававшимися, когда они, разморенные, прислонясь к своим бочонкам или свесив меж колен руки, в которых болтались на цепочке весы, безмолвно взирали на вереницу домашних хозяек, тащивших тяжелые сумки и продуктовые сетки да еще и с мучительным трудом гнавших перед собой по скользким зловонным проулкам выводки цыплят?

Жар

Всякий раз начало какой-нибудь болезни давало мне урок, показывая, с каким выверенным тактом, осторожно и ловко заявлялось ко мне это злосчастье. Оно решительно не хотело поднимать шум. Все начиналось с едва заметных пятнышек на коже, с легкой тошноты. Болезнь, казалось, привыкла терпеливо ждать до тех пор, пока врач не приготовит ей квартиру для постоя. Врач приходил, осматривал меня и объяснял, как важно, чтобы дальнейших событий я дожидался, лежа в кровати. Читать он мне запрещал. А у меня и так-то находились дела поважней. Пока голова еще оставалась мало-мальски ясной, я мысленно перебирал все, что должно со мной случиться. На глаз прикидывая расстояние от кровати до двери, я гадал, долго ли еще мой голос сможет его одолевать. Мне мерещилась ложка, на краешке которой теснились мамины просьбы, и виделось, как ложка, бережно поднесенная к моим губам, вдруг показывала свою истинную сущность, резко вливая мне в рот горькое лекарство. Как человек во хмелю, бывает, все что-то подсчитывает, воображая, будто делает это лишь ради самопроверки: способен ли еще? – так вот пересчитывал я солнечных зайчиков, плясавших на потолке моей комнаты, или все новыми и новыми пучками располагал веточки на обоях.

Болел я часто. Наверное, поэтому у меня появилась черта, которую все принимают за терпеливость, но на самом деле она ничуть не похожа на добродетель: обыкновение смотреть на то, как постепенно приближается ко мне что-нибудь очень важное; вот так же приближались к моей кровати часы болезни. Из-за этого свойства я, где-нибудь путешествуя, не испытываю чудесной радости, что разом налетает, когда наконец подходит поезд, которого ты долго, томительно ждал; по этой же причине моей страстью стало делать подарки; ведь радостное удивление человека, получившего подарок, я, даритель, предвижу заранее. Более того, привычка к долгому ожиданию, которое поддерживает тебя, словно подушки – больного, моя склонность издали вглядываться в то, что еще только ждет впереди, обернулась во взрослой жизни новой стороной: женщины казались мне тем красивее, чем спокойней и чем дольше я их дожидался.

Кровать, в обычные дни бывшая местом самого уединенного и покойного существования, во время болезни обретала публичное достоинство и почтенность. Надолго переставала она быть местом моих уединенных вечерних занятий: чтения взахлеб и игры со свечкой. Под подушкой уже не лежала книга, которую я каждую ночь последним усилием туда заталкивал, начитавшись вопреки запретам. Не случалось за эти недели и потоков лавы с крохотными пожарами, расплавлявшими стеарин. Наверное, болезнь не отнимала у меня, в сущности, ничего, кроме этой игры, я забавлялся ею в молчании, с замирающим дыханием, и неизменно сопровождал ее сокровенный страх – предвестник другого страха, в более поздние времена бывшего спутником такой же игры на такой же границе ночи. Болезнь должна была прийти, чтобы очистить мою совесть. И совесть становилась чистой, как каждая пядь гладкой простыни, дожидавшейся меня вечером на свежей постели. Стелила мне обычно мама. Сидя на диване, я смотрел, как она взбивает подушки, встряхивает одеяло, и думал о тех вечерах, когда после ванны мне подавали на особом подносе легкий ужин. Под глазурью фарфорового подноса, среди плетей лесной малины прокладывала себе путь женщина, старавшаяся удержать на ветру знамя с девизом: «На восток или на запад поезжай – дома лучше, чем в гостях, не забывай!» И воспоминание об ужине в кровати и о листьях малины были тем приятнее, что тело, казалось, навсегда распростилось с низкой потребностью в пище. Зато оно жаждало историй. Мощное течение, переполнявшее их, пронизывало тело, сметая болезнь, как сор и щепки. Боль была плотиной, которая задерживала течение рассказа лишь ненадолго; окрепнув, оно размывало плотину боли и уносило ее в бездну забвения. Мама, ласково гладя, разравнивала ложе этому потоку. Я любил ее ласку: в маминой руке жили истории, которые она соглашалась мне рассказать. И озарялось светом то немногое, что я с тех пор знаю о своих предках. Припоминались то карьера кого-нибудь из предков, то жизненные правила дедушки, словно они должны были разъяснить мне, что я поступил бы неосмотрительно, из-за своей ранней смерти лишившись крупных козырей, которые оказались у меня на руках благодаря предкам. Насколько близко я очутился от смерти, мама проверяла два раза в день. Она осторожно подходила с термометром к окну или к лампе и обращалась с тонкой стеклянной трубочкой так, словно в ней заключена моя жизнь. Позднее, когда я подрос, представление о том, что в теле живет душа, было для меня не более хитрой загадкой, чем загадка стеклянной трубочки термометра, в которой, по моему убеждению, была заключена вечно ускользавшая от взгляда нить жизни.

Вальтер Беньямин начал писать «Улицу с односторонним движением» в 1924 году как «книжечку для друзей» (plaquette). Она вышла в свет в 1928-м в издательстве «Rowohlt» параллельно с важнейшим из законченных трудов Беньямина – «Происхождением немецкой барочной драмы», и посвящена Асе Лацис (1891–1979) – латвийскому режиссеру и актрисе, с которой Беньямин познакомился на Капри в 1924 году. Назначение беньяминовских образов – заставить заговорить вещи, разъяснить сны, увидеть/показать то, в чем автору/читателю прежде было отказано.

Предисловие, составление, перевод и примечания С. А. РомашкоРедактор Ю. А. Здоровов Художник Е. А. Михельсон© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972- 1992© Составление, перевод на русский язык, художественное оформление и примечания издательство «МЕДИУМ», 1996 г.

Вальтер Беньямин – воплощение образцового интеллектуала XX века; философ, не имеющий возможности найти своего места в стремительно меняющемся культурном ландшафте своей страны и всей Европы, гонимый и преследуемый, углубляющийся в недра гуманитарного знания – классического и актуального, – импульсивный и мятежный, но неизменно находящийся в первом ряду ведущих мыслителей своего времени. Каждая работа Беньямина – емкое, но глубочайшее событие для философии и культуры, а также повод для нового переосмысления классических представлений о различных феноменах современности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В этой небольшой книге собрано практически все, что Вальтер Беньямин написал о Кафке. У людей, знавших Беньямина, не возникало сомнений, что Кафка – это «его» автор (подобно Прусту или Бодлеру). Занятия Кафкой проходят через всю творческую деятельность мыслителя, и это притяжение вряд ли можно считать случайным. В литературе уже отмечалось, что Беньямин – по большей части скорее подсознательно – видел в Кафке родственную душу, нащупывая в его произведениях мотивы, близкие ему самому, и прикладывая к творчеству писателя определения, которые в той или иной степени могут быть использованы и при характеристике самого исследователя.

Вальтер Беньямин (1892–1940) – фигура примечательная даже для необычайного разнообразия немецкой интеллектуальной культуры XX века. Начав с исследований, посвященных немецкому романтизму, Гёте и театру эпохи барокко, он занялся затем поисками закономерностей развития культуры, стремясь идти от конкретных, осязаемых явлений человеческой жизни, нередко совершенно простых и обыденных. Комедии Чаплина, детские книги, бульварные газеты, старые фотографии или парижские пассажи – все становилось у него поводом для размышлений о том, как устроена культура.

Целый ряд понятий и образов выдающегося немецкого критика XX века В. Беньямина (1892–1940), размышляющего о литературе и истории, политике и эстетике, капитализме и фашизме, проституции и меланхолии, парижских денди и тряпичниках, социалистах и фланерах, восходят к поэтическому и критическому наследию величайшего французского поэта XIX столетия Ш. Бодлера (1821–1867), к тому «критическому героизму» поэта, который приписывал ему критик и который во многих отношениях отличал его собственную критическую позицию.

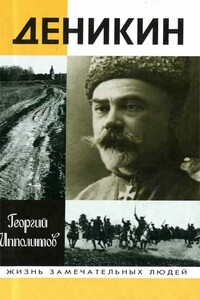

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

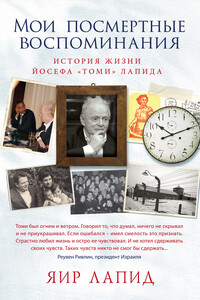

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.