Барды - [9]

— Слушай, Леш… Вот я написал «Соловьев». Сталин плакал… Сталин! Плакал!! А ты… Ты без меня и за этот столик бы не попал. Но ради одной строчки твоего «Батальонного разведчика» я бы всех своих Соловьев» пустил по ветру!

Михаил Светлов, автор бессмертной «Гренады», бессмертной «Каховки», не был так многословен и Отца народов всуе не вспоминал. Но секрет «Разведчика» определил очень точно:

— Божественная интонация!

Нет, это потрясающе! Писаришка, который только что серым сморчком помирал от страха под кроватью, вдруг вырастает до масштабов Идолища Поганого, на белых грудях которого сверкают награды и от неистребимости которого плачет Русская земля! Идет борьба титанов, столкновение богатырей, война миров, систем, принципов! Апокалипсис!

Божественная мистерия возникает на месте фарса. Секрет шедевра: ничто не мешает величию, как ничто не мешает и тихой мещанской слезе. Каждому — по силам его.

Между прочим, именно это четверостишие было первым, которое я услышал, еще не зная самой песни. Оно, похоже, первым и запоминается. Его спел… нет, продекламировал как пример грандиозной поэзии Владимир Иллеш (журналист, сын знаменитого венгерского писателя-коммуниста Белы Иллеша, отец еще не родившегося тогда знаменитого московского журналиста, первопроходца Чернобыля Андрея Иллеша). Владимир Иллеш работал тогда, как и я, в журнале «Советский Союз» (был такой красочный дублер-соперник глянцевого журнала «Америка»). И процитировал он четверостишие нам, молоденьким сотрудникам, в двух шагах от кабинета, где сидел главный редактор Николай Грибачев (дверь, впрочем, была прикрыта).

И между прочим, Алексей Охрименко какое-то время подрабатывал в том же журнале. Он был еще не тот «Дед Охрим», которого накрыло славой в начале девяностых, когда «Батальонный разведчик» был оприходован источниковедами бардовской песни; в 1957 году будущий дед еще бегал по редакциям как самый безотказный работяга-репортер, не гнушавшийся писать «подтекстовки» в праздничные стенгазеты. Видимо, он продолжал приватно петь «Батальонного разведчика» по московским кухням, откуда и вынес Иллеш восхитившего его «штабного» с «грудями» и «орденами».

И между прочим, почти наверняка именно в редакции журнала «Советский Союз» на каком-нибудь редакционном «междусобойчике» эту песню мог услышать яростный сталинец, поэт Николай Грибачев. А к нему уже совсем близок — яростный сталинец, прозаик Всеволод Кочетов, который и процитировал «Батальонного разведчика» в романе «Чего же ты хочешь?», где назвал автора песни «изрядным сукиным сыном», а «штабного писаришку» ненароком подменил «нашим писарем». Испортил песню, умник.

Ну, хорошо, с писарем покончили. А Клава? А милая Клава? А берущий за душу сюжет, над которым крупной слезой плакал поэт Алексей Фатьянов и несомненно заплакал бы товарищ Сталин, если бы услышал?

Сюжет завершается виртуозной синекдохой — от праведного гражданственного протеза к интимному семейному костылю:

Точка. Можно убирать тела. Гамлетовской мощи история завершается. Отелло отмщен. Лев Николаевич Толстой может лицезреть дубину народной войны через костоломно-протезную призму ХХ века. Шедевр авторской песни сотворен, занесен в золотой фонд русской культуры, впечатан в народную память.

Увы, есть еще и постскриптум.

Не забудем, что шедевр этот сочиняют не просто три фронтовика, которых история только что проволокла «от Москвы до Берлина». Они еще и интеллигенты, которые хотят пробиться: кинематографист, пианист и журналист. У одного из них «генная память»: отец журналиста, Петр Охрименко, в 1919 году был принят в «Правду» на роль поэта-переводчика и получил «одежду, квартиру и продовольствие» по личной записке товарища Ленина. А был он до того — голый-босый совработник, едва унесший ноги от деникинцев. А помощь получил — потому что растрогал Марию Ильиничну Ульянову переводом какого-то английского революционного стихотворения. А английский знал — потому что после 1905 года, спасаясь от карателей, унес ноги в Америку и продержался там несколько лет, потому что получил работу у Эдисона. А к Эдисону попал, потому что в отчаянии от безработицы написал слезное письмо Толстому, и Толстой просигналил в Штаты своему поклоннику, знаменитому изобретателю и предпринимателю, чтоб тот приютил русского. В завершение одиссеи Петр Охрименко получил членский билет Союза писателей СССР чуть не из рук самого Горького, а от Советской власти — «большую, в тридцать метров, комнату с балконом в доме 6 по Чистому переулку», — где и вырос сын Петра Алексей.

У сына, как видим, были основания считать Льва Толстого своим покровителем и ощущать литературный зов предков.

То есть, держаться за литературные перила.

Вот под конец и пустили ребята «Батальонного разведчика» в след тому ямщику, что во времена оны служил на почте. Это уж после того, как разведчик расстался со своей Клавой.

Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.

Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова.

Двухтомник известного критика и литературоведа Льва Аннинского содержит творческие биографии российских поэтов XX века, сумевших в своем творчестве наиболее полно и ярко выразить время и чьи судьбы неразрывно переплелись с историей страны. Книги могут быть использованы как пособие по литературе, но задача, которую ставит перед собой автор, значительно серьезнее: исследовать социальные и психологические ситуации, обусловившие взлет поэзии в Красный век.В первый том вошли литературные очерки, героями которых стали А.Блок, Н.Клюев, В.Хлебников, Н.Гумилев, И.Северянин, Вл.

Творчество известного литературоведа Льва Александровича Аннинского, наверное, нельзя в полной мере назвать просто литературной критикой. Классики отечественной словесности будто сходят со школьных портретов и предстают перед читателем как живые люди – в переплетении своих взаимоотношений, сложности характеров и устремлениях к идеям.Написанные прекрасным литературным языком, произведения Льва Александровича, несомненно, будут интересны истинным любителям русского слова, уставшим от низкопробного чтива, коим наводнен сегодняшний книжный рынок…

— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

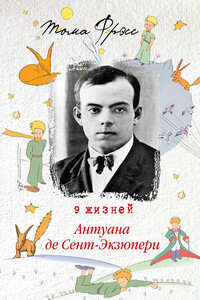

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

В литературном наследии Лермонтова поэмам принадлежит особое место. За двенадцать лет творческой жизни он написал полностью или частично (если считать незавершенные замыслы) около тридцати поэм, — интенсивность, кажется, беспрецедентная в истории русской литературы. Он сумел продолжить и утвердить художественные открытия Пушкина и во многом предопределил дальнейшие судьбы этого жанра в русской поэзии. Поэмы Лермонтова явились высшей точкой развития русской романтической поэмы послепушкинского периода.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.