Азарел - [31]

И тем не менее я взбудоражен.

Когда отец приходит и я слышу его голос: готов уже Дюри? — я и пугаюсь, и смущаюсь, это всегда так, когда я вижу или слышу его, с тех пор как он меня бил, и я этого никогда не забуду.

Он входит в комнату, я встаю, он оглядывает меня с головы до ног, очень пристально.

— Ну, пойдем, — говорит он.

Эрнушко и Олгушку мать уже начинает раздевать в соседней комнате. Потому что нарядную одежду надо убрать на место, а вместо нее надеть будничную.

А мы с отцом спускаемся по лестнице. Школа — тут же, в нашем доме, во втором дворе, там же, где храм и малая бойня для птицы. Первый двор — темный и унылый, со вторым его соединяет узкий крытый проход. Там, в проходе, отец спрашивает:

— Ты знаешь, когда родился?

— Нет, не знаю.

Он сообщает:

— Двадцать четвертого сентября тысяча девятисотого года. Повтори, — говорит он, — чтобы знать, если спросят.

Я повторяю невнятно. Мы выходим на большой двор, и я беспрерывно твержу про себя: двадцать четвертого сентября тысяча девятисотого…

Та, что посвятила меня в холодные таинства чтения и письма, госпожа учительница, стоит передо мною, словно сойдя с обложки тетради первого класса. Такая, какою ее там нарисовала одна из ее маленьких учениц. Она похожа на какой-то древний иероглиф, плоская, в одном измерении, с птичьими ногами, юбка в виде трапеции, выше четырехугольник, груди нет, шея как кукурузный початок, на шее бант размером с ослиное ухо, и в завершение птичья голова и птичья лапка, которой она выводит собственное имя: Шарольта Ульрих, госпожа учительница.

Есть и вторая лапка, в ней она держит указку, которая словно бы прилипла к ее птичьим пальцам.

Вот она сходит с тетрадной обложки, и пусть вырастает, пусть начинает двигаться и говорить — все равно она такая, как если бы ее сотворила девочка-первоклассница. Только она не сидит на скамье, а стоит на кафедре, складывает свои птичьи лапки и произносит:

Потом она показывает, как полагается сидеть, вставать, отвечать. Как это «подобает хорошим детям». Она знает, потому что осталась хорошим ребенком, старой сорокалетней девочкой… Она показывает, как надо красиво писать буквы, цифры, соединяет их вместе, по две, по три, потом по четыре. Буквы становятся словами, слова предложениями, но между словами и предложениями нет никакой связи, жирная точка отделяет одно от другого, и это всегда так, уже больше двадцати лет, с тех пор как она учит.

Дети иногда спрашивают у нее, какая связь между одной буквою и другой, одним словом и другим, что общего между их маленькими сердцами, между науками и жизнью; за двадцать лет она привыкла к этим вопросам и двадцать лет отвечает одинаково:

— Это вы будете учить во втором классе.

Что могла бы она сказать иного? Она сама двадцать лет сидит в классе бессвязностей, ее дни и годы так же бессвязны, как то, чему она учит, отделены друг от друга такими же таинственными и недвижимыми точками, как буквы и слова на доске. У каждого из них в отдельности есть свой смысл — обучение, но вот приходит беспощадная точка: конец дня, недели, года, когда госпожа учительница останавливается за порогом школы и глядит прямо перед собой, в пустоту, желтыми глазами старой девы, задавая вопрос: почему же нет во всем этом вместе никакого смысла?

Она выучилась и учила правильно сидеть, стоять, отвечать, писать буквы и цифры, но из ее жестов никогда не рождается движение, из ее букв — жизнь, и так уже двадцать лет.

Но с нами она обходилась ласково и деликатно.

Когда-то в этой ласковости могли участвовать сердце и материнский инстинкт. Но то, что я видел своими глазами, питалось уже только привычкой. И чувством долга. Она привыкла к тому, что малыши робеют и надо их поощрять, знала, что надо их гладить и похлопывать по щечке, привыкла смотреть им в глаза с милой улыбкою, потому что они малыши, а она госпожа учительница, и это ее долг.

Но меня с моим жадным сердцем, которое дома столько страдало от своего эгоизма, она заворожила! Я поверил, что улыбка ее подлинная, ласка обращена только ко мне, голова закружилась от обязательных улыбок, от синих, с желтым отливом, искусственно нежных глаз: я решил, что она будет мне второю, настоящею матерью, которой я так жаждал!

Когда она в первый раз меня погладила, я зазвал ее за доску.

До сих пор слышу волнение моих маленьких товарищей, когда за доскою я бормотал ей, как худо мне дома, и просил быть моей матерью.

— Как? — сказала она тихо. — Да ведь у тебя есть мать?!

С самоуверенной ненасытностью я отвечал:

— Мне мало одной!

Не успела она ответить, как мне уже пришлось убедиться, что мое поведение развязало какие-то неведомые силы. По другую сторону доски сразу же послышалось: я тоже! меня тоже! Мне тоже!

Я сердито поглядел на доску.

— У, завистники! — пробормотал я.

А госпожа учительница отозвалась из-за доски:

— Тихо, дети! Я сейчас!

Но крики не умолкли, наоборот, стали чаще и горячее: я тоже, меня тоже. К ним примешивался уже и плач. Учительница вышла из-за доски. Потребовалось немало времени, чтобы угомонить душевные волны, которые я поднял так бездумно.

Хеленка Соучкова живет в провинциальном чешском городке в гнетущей атмосфере середины 1970-х. Пражская весна позади, надежды на свободу рухнули. Но Хеленке всего восемь, и в ее мире много других проблем, больших и маленьких, кажущихся смешными и по-настоящему горьких. Смерть ровесницы, страшные сны, школьные обеды, злая учительница, любовь, предательство, фамилия, из-за которой дразнят. А еще запутанные и непонятные отношения взрослых, любимые занятия лепкой и немецким, мечты о Праге. Дитя своего времени, Хеленка принимает все как должное, и благодаря ее рассказу, наивному и абсолютно честному, мы видим эту эпоху без прикрас.

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

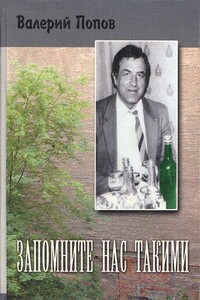

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.