Автомобилья поступь - [13]

«Разорвал глупое солнце на клочья и наклеил желтые бумажки…»

«Воздух, пропитанный камнем и железом, вырос крепче и массивней…»

«Ночь бросила черный шопот из под выцветших усов фонарных светов…»

«Дом на дом вскочил, и улица переулками смутилась…»

«Руки хлесткого ветра протиснулись сквозь вечер мохнатый…»

Шершеневич Вадим Габриэлевич — поэт, переводчик. Поэзия Шершеневича внесла огромный вклад в продвижение новых литературных теорий и идей, формирования Серебряного века отечественной литературы. Вместе с С. Есениным, А. Мариенгофом и Р. Ивневым Шершеневич cформировал в России теорию имажинизма (от французского image – образ).

Творчество В.Г.Шершеневича (1893-1942) представляет собой одну из вершин русской лирики XX века. Он писал стихи, следуя эстетическим принципам самых различных литературных направлений: символизма, эгофутуризма, кубофутуризма, имажинизма.

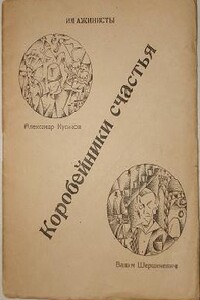

Книга включает поэму причащения Кусикова «Коевангелиеран» (Коран плюс Евангелие), пять его стихотворений «Аль-Баррак», «Прийти оттуда И уйти в туда…», «Так ничего не делая, как много делал я…», «Уносился день криком воронья…», «Дырявый шатёр моих дум Штопают спицы луны…», а также авангардно-урбанистическую поэму Шершеневича «Песня песней».Название сборнику дают строки из программного стихотворения одного из основателей имажинизма и главного его теоретика — Вадима Шершеневича.

Творчество В.Г. Шершеневича (1893–1942) представляет собой одну из вершин русской лирики XX века. Он писал стихи, следуя эстетическим принципам самых различных литературных направлений: символизма, эгофутуризма, кубофутуризма, имажинизма. В настоящем издании представлены избранные стихотворения и поэмы Вадима Шершеневича — как вошедшие в его основные книги, так и не напечатанные при жизни поэта. Публикуются фрагментарно ранние книги, а также поэмы. В полном составе печатаются книги, представляющие наиболее зрелый период творчества Шершеневича — «Лошадь как лошадь», «Итак итог», отдельные издания драматических произведений «Быстрь» и «Вечный жид».

Последний из серии одесских футуристических альманахов. «Чудо в пустыне» представляет собой частью второе издание некоторых стихотворений, напечатанных в распроданных книгах («Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Седьмое покрывало»), частью новые произведения В. Маяковского, С. Третьякова и В. Шершеневича.https://ruslit.traumlibrary.net.

Вадим Габриэлевич Шершеневич (25 января 1893, Казань — 18 мая 1942, Барнаул) — поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма.