Артиллерия российских мониторов - [2]

После сражения броненосных кораблей американские инженеры разработали целую серию проектов башенных установок, большинство из которых гак и осталось на бумаге. Исключение составила башня Идса. примененная для вооружения мониторов типа «Winnebago». Однако эта артиллерийская система оказалась слишком сложной и не получила дальнейшего развития. Значительно более удачный проект башенной установки разработал Эриксон для мониторов типа «Passaic», начатых постройкой северными штатами в том же 1862 году. Изобретатель разместил на крыше башни рулевую (лоцманскую) рубку. При вращении башенной установки рубка оставалась неподвижной, для связи с машинным отделением использовались колокола.

«Monitor». Орудийная башня. Июль 1862 года

Основным конкурентом Эриксона стал капитан флота Великобритании К.Кольз. В 1855 году во время Крымской войны он служил в английской эскадре, вошедшей в Черное море. Там Кольз сумел построить небольшое судно, получившее наименование «Lady Nancy», на котором установил 68-фунтовос орудие с броневым прикрытием в виде сферического купола. «Lady Nancy», являясь скорее действующей моделью, чем боевым кораблем, произвела, тем не менее, хорошее впечатление на командование эскадры. Кольза отправили в Англию, и он смог целиком посвятить себя разработке проекта башенной установки, закопченного и представленного британскому Адмиралтейству в I860 году. В этом первом варианте башня имела форму усеченного конуса, определявшуюся тем, что Кольз предполагал установить в ней орудия, заряжавшиеся с казенной части. В то время подобные артиллерийские системы только начинали поступать на вооружение флота, но Кольз понимал прогрессивность их конструкции. Заряжание с казенной части производилось после наката орудия, как говорили тогда, «у борта», в этом случае требовалось значительно меньше места, чем при заряжании с дула — на откате. Однако первые затворы не обеспечивали надежного запирания казенной части, часто случались опасные прорывы пороховых газов. Поэтому, строя башни для английских кораблей «Royal Sovereign» и «Prince Albert», Кольз вынужденно использовал орудия, заряжавшиеся с дула. Это повлекло за собой изменение формы башни на цилиндрическую.

Башенная установка Кольза вращалась на катках, и это делало ее более удобной, чем установка Эриксона, которая нижней кромкой лежала на палубе, а для поворота башни ее сначала требовалось приподнять с помощью клинового механизма. Башня Кольза имела и другие преимущества. Учитывалась, например, даже такая «мелочь», как прикрытие накладками болтов, которыми изнутри крепились броневые плиты. Эриксон этого не сделал, и в результате от сотрясения стен башен при попадании ядер противника головки болтов отрывались. На мониторе «Nahant» во время одного из боев серьезные ранения такими кусками болтов получили рулевой и лоцман. Рулевая рубка на башне Эриксона давала определенные преимущества в управлении кораблем, но. с другой стороны, делала его более уязвимым, являясь дополнительной мишенью.

Артиллерийские башенные установки: а — системы Эриксона: б — системы Кольза

Новая артиллерийская система стала предметом для многочисленных дискуссий и споров. Один из противников башенных установок, адмирал Дюпон заявил, что «Федеральному правительству, выстроившему все эти новомодные суда, остается только создать железных людей, которые бы на них служили. Ядро, пущенное монитором, более вредит стреляющим, нежели тому, по ком стреляют. Оглушающее сотрясение, которое производит выстрел из громадной пушки в тесном пространстве башни, движение тем сообщаемое судну, ввергает людей в такую немощь и тошноту, при которой становится невозможным произвести следующий выстрел ранее, как по истечении 20 минут… Все это опрометчивое шарлатанство, коим отличается характер англоамериканца».

Безусловно, первые башенные установки были очень тесны и неудобны. После первых же выстрелов температура воздуха в башне начинала подниматься и достигала иногда 60 °C, дыма, несмотря на вентиляцию, было довольно много. Тем не менее адмирал Дюпон нарисовал слишком мрачную картину, которая не соответствовала действительности. Количество сторонников башенных установок увеличивалось, так как постепенно выявлялись те преимущества, которые имели башни перед казематными установками. Во-первых, угол горизонтального обстрела в каземате ограничивался размерами орудийного порта. Дальнейшее его увеличение достигалось только изменением курса корабля. Башенная установка могла поворачиваться на 360° и делала это значительно быстрее, чем корабль менял курс. Например, казематный корабль «Flora» делал поворот на 180° за 74 с, а башня Кольза во время испытании на плавучей батарее «Trasty» поворачивалась на тот же угол за 20 с. Во-вторых, вращение башни вместе с орудием позволило свести к минимуму ширину орудийного порта, что повышало степень защиты орудийной прислуги, сам же орудийный порт изменил в башенной уста) ювке форму на овальную и стал называться амбразурой. И. наконец, установка в башне позволяла использовать орудия самого большого калибра, так как горизонтальное наведение производилось механическим способом, в то время как казематная установка допускала только ручное наведение.

Книга написана на основе опубликованных и архивных материалов и представляет собой попытку систематизировать сведения о строительстве и боевой деятельности бронепоездов во время Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. Книга предназначена для всех интересующихся историей военной техники.

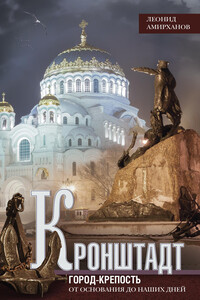

Кронштадт – легендарный пригород Санкт-Петербурга. Сама природа создала здесь все предпосылки для строительства важнейшего для России опорного пункта, но, чтобы увидеть эти предпосылки, нужен был проницательный взгляд первого российского императора. Петр I считал Кронштадт неотъемлемой частью Петербурга и придавал колоссальное значение его развитию. К строительству города были привлечены самые лучшие архитекторы того времени: Василий Баженов, Доменико Трезини… Крепость Кронштадт стала мощным оборонительным рубежом, который не смогли преодолеть враги России ни в XVIII, ни в XIX, ни в XX веке… Но Кронштадт – это не только крепость, форты, доки и пор товые сооружения.

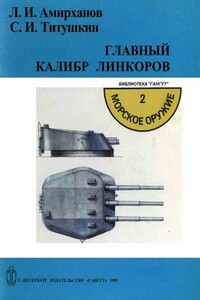

Трехорудийные башенные артиллерийские установки конструкции Металлического завода с 12-дюймовыми (305-мм) орудиями длиной 52 калибра, изготовленными Обуховским сталелитейным заводом, являлись наиболее мощными артиллерийскими системами, которые когда-либо несли боевые корабли отечественной постройки. История их создания и боевого применения весьма интересна и примечательна.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

В русскоязычном интернете "Планом Даллеса" обычно называются два довольно коротких текста.1. Фрагмент приписываемых Даллесу высказываний, англоязычный источник которых нигде не указывается.2. Фрагменты директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. Их обычно цитируют по книге Н.Н.Яковлева "ЦРУ против СССР"Первый фрагмент является компоновкой высказываний персонажа из романа "Вечный Зов"Второй фрагмент представляет собой тенденциозно переведенные "фигурные цитаты" из реального документа NSC 20/1.Полюбуйтесь на документ полностью.Взято с www.sakva.ru.

Контр-адмирал (с 1873 г. вице-адмирал) Андрей Александрович Попов, пользуясь доверием генерал-адмирала, неофициально осуществлял функции генерального конструктора военно-морского флота страны. Этот талантливый и энергичный человек, грамотный моряк и судостроитель, сумел, опираясь на им же подобранных помощников, реализовать большинство своих идей, заложенных в проекты различных по назначению кораблей, в том числе: океанского броненосного крейсера «Генерал-Адмирал», мореходного броненосца «Петр Великий» и, наконец, круглых судов: броненосцев «Новгород» и «Вице-адмирал Попов», царской яхты «Ливадия».

22 февраля 1932 г. Совет Труда и Обороны (СТО) СССР издал постановление о строительстве 30 малых подводных лодок, со сроком сдачи первых шести к 1 июля, а остальных -к 1 декабря 1932 г. Лодки предназначались для спешно формируемых Морских сил Дальнего Востока, и должны были перевозиться, практически в сборе, по железным дорогам без нарушения встречного движения, вписываясь в существующие габариты. 10 марта 1932 г. Реввоенсовет СССР по докладу начальника Управления военно-морских сил (УВМС) РККА В.М.Орлова утвердил проект подводной лодки «Малютка» (VI серия), разработанной под руководством инженера А.Н.Асафова, водоизмещением 154 т, со скоростью хода 13 уз в надводном положении и 7 уз в подводном, вооруженной двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм без запасных торпед и 37-мм зенитным автоматом.

Так уж складывалась наша история, что в конце XVIII начале XIX века Россия почти постоянно конфликтовала с Англией и Швецией. Поэтому одной из главных задач вооруженных сил стала защита столицы с моря. Решением проблемы занимались видные военные специалисты, инженеры, ученые и изобретатели- энтузиасты.