Аристофан - [21]

Нет, вся беда, по мнению Бделиклеона, в том, что из всех доходов — около двух тысяч талантов — на плату судьям уходит едва ли десятая часть. А остальные деньги? Куда они деваются?

Вот, значит, в чем дело! Всякие льстецы и пройдохи, пользуясь бедностью стариков, бросают им в качестве подачки жалкие три обола, а сами обогащаются за счет той же дани от союзников, которую обеспечили своим ратным трудом мужественные марафонские бойцы, племя «аттических ос». Именно здесь — основная политическая проблема комедии «Осы».

Аристофан не выступает против эксплуатации союзников, он даже предлагает устами Бделиклеона шуточный проект, чтобы каждый из союзных городов взял на содержание по двадцать афинских бедняков, — эксплуататорская сущность афинской демократии обнажается здесь до предела. Аристофан протестует только против неравномерного, несправедливого распределения народного богатства среди граждан полиса, которое является результатом социального расслоения.

Ограниченный рамками рабовладельческого государства, мировоззрением патриархального крестьянина, Аристофан, естественно, не видел неизбежности и исторической неотвратимости этого процесса. Как и огромное большинство его зрителей, поэт убежден, что возвращение к мирной жизни и устранение демагогов-авантюристов приведут к прозрению народа. Но взгляд поэта обращен не вперед, а назад, в прошлое, и возвращение к этому прошлому кажется ему легко достижимым. В подобном убеждении уже есть элемент социального утопизма. Отсюда та фантастическая легкость, с которой осуществляются самые несбыточные планы в «Ахарнянах» и «Всадниках».

Отсюда же и явное противоречие в характеристике социального положения Филоклеона в «Осах». С одной стороны, он явно бедняк: получение трех оболов становится праздником и для него и для всей его семьи; с нескрываемым удовлетворением он рассказывает о том, как угодничают и низкопоклонничают перед ним, бедняком, богатые люди, опасающиеся судебного приговора; он привык всю жизнь ходить босиком и в старом рваном плаще. С другой стороны, его сын Бделиклеон легко берет на себя его содержание и даже оплату судейского жалованья, лишь бы только старик сидел дома. Хор не без зависти приветствует Филоклеона, которому выпало счастье иметь такого заботливого и щедрого сына.

Совершенно ясно, что возникающая таким образом экономическая «независимость» Филоклеона явление исключительное для бедняков-судей. Слсдонатс,/ц по, п для этой важной социальной проблемы Аристофан находит лишь чисто иллюзорное решение, сближающее комедию «Осы» с предшествующими произведениями поэта.

Аристофан сохраняет в «Осах» все своеобразие формы древней комедии, где политическая публицистика перемежается с маскарадом, клоунадой, пародией, гротеском, бытовой сценкой. Так, «осиная ярость» стариков вещественно представлена их костюмом: у каждого из них свисает сзади от пояса длинное острое жало, которое они пропускают между ногами, чтобы язвить и ранить им Бделиклеона и рабов, удерживающих Филоклеона. Комический эффект достигается и тем, что сам Филоклеон, сухой и злой судья, нередко впадает в пародийный патетический тон, то оплакивая в горестной арии свою неволю и ковы врагов, то, подобно страдающей влюбленной, стремясь туда, где… подают голоса.

Вся вторая половина комедии (после парабасы) по существу никак не связана с сюжетом пьесы: в ней изображается, как Филоклеон отправился на пирушку к богатым бездельникам, напился там пьяным и набезобразничал, а по дороге домой еще прибил несколько встречных. Теперь все они грозят ему вызовом в суд, а разгулявшийся старик над всеми издевается и под конец пускается в бешеную пляску. Но и в этих балаганных сценах нет недостатка в колких выпадах как по адресу Клеона и других демагогов, так и против распущенной «золотой» молодежи. Не обошлось здесь и без довольно игривой сцены с участием обнаженной гетеры— дань происхождению комедии от разгульных фаллических празднеств.

Но одним из наиболее ярких примеров комической выдумки Аристофана служит собачий процесс, разыгрывающийся перед Филоклеоном в его собственном доме. Сцена тяжбы двух собак основывается на историческом факте из политической жизни Афин. Еще в 425 году стратег Лахет должен был предстать перед судом по обвинению в денежных злоупотреблениях во время командования в Сицилии. Обвинителем его выступал Клеон, происходивший из аттического дема Кидафина. В «Осах» Кидафинский пес обвиняет в гелиэе (то есть перед Филоклеоном) пса Лабета (игра слов на имени Лахета и звучании греческого слова «лабон» — взявший) в том, что он украл сицилийский сыр и сожрал его один, не поделившись с другим псом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

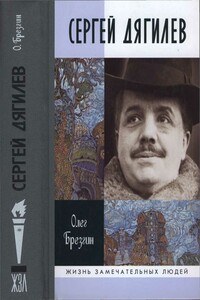

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.