Аристофан - [18]

Но образ Колбасника — это уже другая художественная сфера, другая стилевая стихия; погрузиться в нее сразу же после вдохновенных гимнов в честь Афины — кощунство даже для комической сцены. И не случайно последняя строфа парабасы — искусно вплетенная похвала всадникам, принимавшим участие в недавней морской экспедиции в Коринф, — выдержана в менее торжественном тоне. Верные друзья всадников — кони — изображены здесь очеловеченными существами, в духе народных сказок. Они сами садятся за весла, понукают друг друга, разбивают лагерь на вражеском берегу. Ярчайший взлет гражданского пафоса, каким характеризуются первые три гимна парабасы, сменяется шутливым прославлением, которое открывает дорогу новым фарсовым эпизодам, новому шутовскому агону.

Вместе с этими эпизодами в комедию вторгается и новое действующее лицо — сам Демос, и отчетливо раскрывается главная тема комедии, которая до сих пор только намечалась, — тема взаимоотношений народа и обманывающих его демагогов.

Героический народ марафонских времен сильно изменился за прошедшие десятилетия: он постарел, одряхлел, поглупел, легко поддается на грубую лесть и вообще проявляет склонность к паразитическому существованию. Так во всяком случае кажется, когда мы слышим рассказ Колбасника о заседании Совета пятисот и видим вскоре самого Демоса, который должен явиться высшим арбитром в споре Кожевника с Колбасником.

Начнем с Совета пятисот. Чем очаровал его Колбасник? Да тем, что принес весть о подешевении на рынке селедок, предложил конфисковать у горшечников все миски, чтобы можно было накупить побольше сельдей, пользуясь благоприятной конъюнктурой, и, наконец, скупив всю зелень на рынке, раздал ее бесплатно членам Совета пятисот для приправы к селедкам. Карикатура? Конечно. Но смысл ее предельно ясен: обедневший и изголодавшийся за время войны народ готов больше верить тому, кто его сытнее накормит. Эта мысль пронизывает и всю сцену агона, в котором Колбасник и Кожевник состязаются перед лицом Демоса в «заботливости» о народе, особенно в том, кто его лучше накормит и ублажит.

«Заслуги» Пафлагонца — победа при Пилосе, конфискации в пользу государственной казны, новые захватнические планы — отвергаются Колбасником, который доказывает, что Пафлагонец старается не ради народа, а ради себя. Он обеспечил народ раздачами? Верно, но зато ограбил богатых и не проявил должной заботливости о самом народе, восседающем на голых камнях в собрании. Зато Колбасник дарит народу подушечку, чтобы он не натирал себе «послужившую при Саламине». Пафлагонец клянется в любви к народу? Еще бы нет! Ведь это по его милости народ которую уже зиму ютится в городских башнях и подвалах, а воинственный Кожевник отвергает нее предложения о мире. Правда, Кожевник уверяет, что народ терпит все это ради будущей власти над всей! Элладой. Но и здесь Колбасник разоблачает его:

Мало того, подарил ли Пафлагонец хоть кожаные стельки старику? Нет, не подарил, а Колбасник подносит ему и теплые туфли, и плащ, и всем этим явно завоевывает доверие народа.

Наконец, оба они приносят корзины со всякого рода снедью и принимаются наперебой угощать Демоса. При этом слепому ясно, что подарки Колбасника гораздо хуже, по он умеет их так ловко обставить, что обманутый народ склоняется все больше на его сторону. Даже то обстоятельство, что вскоре скудные запасы Колбасника иссякают, а у Пафлагонца еще полна корзина, ловкий Колбасник обращает себе на пользу: он-де чистосердечно отдал народу все, что имел, а корыстолюбивый Пафлагонец припрятал еще добрую толику для себя. Судьба Кожевника решена: народ вверяет себя Колбаснику.

Me жду тем, из содержания всей комедии очевидно, что оба соперника стоят один другого. Означает ли это, что народ и впрямь так поглупел, так легко склоняется на лесть и обман, что любому мошеннику ничего не стоит им командовать? — мог спросить афинский зритель. Аристофан так не думал. С полной ясностью это видно из обмена репликами между хором и народом, предшествующего заключительному состязанию спорящих.

«О народ, — поет во «Всадниках» хор, — прекрасна твоя держава, раз все боятся тебя, как тирана. Но тебя легко вести на поводу, ты любишь лесть и обман и всегда внимаешь, разинув рот, тому, кто с тобой говорит. Ум же у тебя явно отсутствует».

«У вас самих нет ума под длинными волосами, — отвечает Демос, — если вы считаете меня неразумным. А я так нарочно притворяюсь глупым. Сам же я люблю, чтобы мне давали есть каждый день, и охотно кормлю какого-нибудь одного заправилу вора. Зато, когда он насытится, я приподниму его и ударю» (там же, 1111—1130).

Значит, народ мудрее, чем это кажется с первого взгляда? Конечно. Недаром «Всадники» завершаются сказочной метаморфозой, весьма характерной для аристофановской комедии, выросшей и живущей в мире народной поэзии и сказки, в мире праздничной фантастики: Колбасник варит старика Демоса в котле, возвращает ему молодость, то есть делает его таким, каким он был в эпоху греко-персидских войн, и сам вместе с ним превращается из базарного прощелыги в разумного и достойного государственного деятеля. В финальной сцене он раскрывает глаза народу на его прежние прегрешения: склонность к лести, паразитизм, расточительность. Но теперь уже Демос, вновь обретший разум и рассудительность, присущие ему во времена Мильтиада и Аристида, склонен править по-новому, не поддаваясь на льстивые речи демагогов и ставя превыше всего интересы государства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

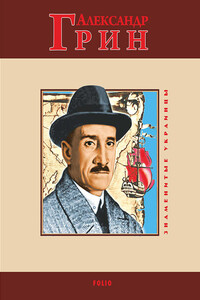

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

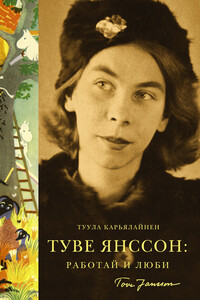

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.