Арбат. В лабиринте переулков - [2]

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Попозже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных — громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах — каретах, запряженных четверкой, с форейтором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни „идеи“ еще не были в ходу: еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между „отцами и детьми“, борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере на поверхности».

После отмены крепостного права тихая, безмятежная жизнь уходящего дворянства кончилась, многие особняки перешли в иные руки, в арбатских и пречистенских переулках поселились представители новой интеллигенции — врачи, адвокаты, ученые. Правда, еще в конце 1880-х гг. арбатские переулки были свидетелями идиллических деревенских сцен. «Многие держали у себя во дворах коров, — вспоминал современник. — Я помню одно раннее весеннее утро. Всего лишь четыре часа; я просыпаюсь и слышу непривычный для себя звук. Что такое? Оказывается, идет пастух по Плотникову переулку и играет на рожке. Коровы выходят из ворот, и пастух гонит их пастись на Девичье поле». К концу XIX в. воздвигаемые в переулках высокие доходные дома начали разрушать стилистическую цельность Старой Конюшенной.

Недавние перемены еще более заметны — многие старинные деревянные дома, памятники целого периода развития архитектуры и истории Москвы, были снесены и на их месте построены здания, отнюдь не блещущие достоинствами тех образцов московской архитектуры, которые они заменили. Как писала директор герценовского музея Ирина Александровна Желвакова в книге «Тогда… в Сивцевом», «старая жизнь ушла. В тихий московский переулок пришли новые хозяева. Поликлиники, аптеки, дома „улучшенной планировки“, снующие день и ночь черные „Волги“… Можно ли больше разрушать? Оказывается, можно. Правительство нарушает свои же собственные запреты. Историческая зона Арбата взорвана вновь безжалостной стройкой».

Из-за бездумного, безразличного отношения к нашему наследию этот некогда один из самых поэтических уголков Москвы неузнаваемо изменился.

Церковь свв. Афанасия и Кирилла

Большой и Малый Афанасьевские переулки. Оба этих переулка называются по церкви святых Афанасия и Кирилла, здание которой находится по Большому Афанасьевскому ближе к перекрестку с Сивцевым Вражком. С 1960 по 1994 г. Большой назывался улицей Мясковского (композитора, жившего неподалеку), а Малый как-то сохранил свое старое имя. Большой назывался также Ушаковским, а часть его — от Гагаринского переулка до Сивцева Вражка — Юшковым — по фамилии домовладельцев. Большой Афанасьевский протягивается более чем на 700 метров от Гагаринского переулка до Арбата — это один из самых длинных здесь переулков. Он значительно изменил свой облик. Еще в 1948 г. в книге «Литературные экскурсии в Москве» литературовед Н.П. Анциферов, который, кстати говоря, и сам жил в этом переулке в доме № 41, писал: «Дома под № от 7 до 13 создают комплекс, который позволяет и в наши дни разглядеть облик Старой Конюшенной, какой она была более ста лет назад… Богатая лепка с античными мотивами стиля ампир, чугунные решетки, фронтоны с гербами. Особенно характерен дом № 13 с полукруглым окном в глубокой амбразуре, украшенной лепкой, с крыльцом, выходящим во двор, с кронштейнами, на которых рельефы с крылатыми львами».

Теперь начало переулка внешне ничем не примечательно: с правой стороны советские типовые кирпичные жилые дома для мелких чиновников, слева — дом № 3. В начале ХХ в. дом (теперь неузнаваемо перестроенный) принадлежал известному оториноларингологу С.Ф. фон Штейну, основоположнику учения о вестибулярном аппарате, основателю первой ЛОР-клиники. Эта постройка памятна тем, что она связана с первыми годами развития советской науки. В доме № 3 в 1920-х гг. располагался Государственный электротехнический институт, где работали известные ученые-физики А.А. Глаголева-Аркадьева, С.Н. Ржевкин, К.Ф. Теодорчик, Б.А. Введенский, Н.А. Капцов (некоторые из них и жили здесь), а также были квартиры психиатра В.П. Сербского (до 1917 г.), а в 1920-х гг. металлурга В.Е. Грум-Гржимайло.

Большой Афанасьевский переулок, дома № 7 и 9

Примером реставрационных работ может служить дом № 7, построенный в 1852 г. для «крестьянки Мавры Чедаевой», приспособленный для банка в 1993 г. Позади дома возвели пристройку с какой-то странной беседкой неясного назначения, изуродовавшей архитектурный памятник. В 1884–1895 гг. в доме жил артист Малого театра О.П. Правдин (он был его владельцем), в 1910-х гг. писательница, автор многих романов, повестей, пьес и в их числе необыкновенно популярного тогда романа «Ключи счастья» А.А. Вербицкая, а в начале XIX в. квартировала семья Иваск, из которой вышел известный поэт Юрий Иваск, получивший известность в Соединенных Штатах — семья эмигрировала в 1920 г. С домом № 9 обошлись значительно бережнее, чем с соседом (в нем в начале 1900-х гг. жил физик А.И. Бачинский, изучавший поверхностное натяжение и вязкость жидкостей), к 1825 г. перестроенный из двухэтажного дома, числившегося за 3 года до этого «обгорелым каменным строением», принадлежавшим генерал-майору В.А. Урусову. Место остальных занял огромный, несоразмерный с этими тихими, уютными переулками шестнадцатиэтажный типовой железобетонный дом — пример поразительно безответственного отношения к застройке заповедной зоны Москвы. В нем небольшую квартиру получил основатель музея А.С. Пушкина Александр Зиновьевич Крейн. На месте дома в 1870– 1880-х гг. находилась частная Библиотека для чтения известного книговеда и библиографа А.Д. Торопова, основателя Московского библиографического кружка, редактора журнала «Книговедение».

Читателю предлагается длинная прогулка от Патриарших прудов, через переулки между Тверской и Малой Дмитровкой, Цветной бульвар, к Мясницкой улице и Чистым прудам.

Книга рассказывает о истории московских слобод, находящихся между Садовым Кольцом и Камер-Коллежским валом, о сохранившихся и утерянных памятниках архитектуры и культуры и о многих других примечательных вещах. Будте интересна любому, интересующемуся историей Москвы.

Прогулки по Москве всегда интересны и содержат в себе некий элемент неожиданности, даже если и проходят по заданному маршруту. А поможет разобраться в хитросплетениях московских переулков известный москвовед и писатель Сергей Романюк.

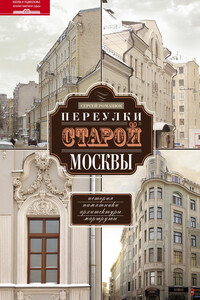

Эта книга приглашает в путешествие по московским переулкам, раскинувшимся в старом городе, ограниченном Садовым кольцом. Здесь, в небольшой части современного города-гиганта, сосредоточено большинство архитектурных и исторических памятников. В книге рассказывается о сокровищах, которые «спрятаны» в прихотливом лабиринте переулков, вдали от проторенных туристами путей, о выдающихся сооружениях и памятных местах, связанных с великими именами в истории нашей страны, о рядовых, казалось бы, ничем не примечательных зданиях и часто незаслуженно забытых деятелях отечественной культуры и истории.

В этой книге читателю предстоит пройти непростой и довольно длинный маршрут. Из самого центра — от Тверской улицы в Голутвино. И опять предстоят удивительные встречи с прекрасными архитектурными памятниками старой Москвы, либо хорошо сохранившимися, либо перестроенными, либо уже не существующими, но оставившими неизгладимый след в памяти столицы.

Эта книга посвящена рассказу о центре Москвы, многочисленных памятниках Кремля, Красной площади, исторического района Китай-город, площадях и улицах вокруг центральной части города и об одном из самых любопытных и красивых мест центра – Острове.Каждое строение города, где бы оно ни находилось, – каменная скрижаль с высеченной на ней историей, рассказом о событиях, людях и их поступках. Автор рассказывает об исторических корнях современной Москвы, описывает все здания (в том числе и снесенные в XX в.) и все важные события, связанные с ними.

Возраст нашей планеты составляет 4,54 миллиарда лет. История жизни на ней началась с момента появления первого живого существа – 3,7 миллиарда лет назад – и продолжается по сей день. Примерно 1200 млн лет назад появляются первые водоросли, а уже примерно 450 млн лет назад – первые высшие растения. Беспозвоночные животные появились в эдиакарском периоде, а позвоночные возникли около 525 миллионов лет назад во время кембрийского взрыва.Как родилась Вселенная? Что же было до Большого взрыва? Пришла ли жизнь на Землю из космоса? Какое животное было первым на Земле? Где родина первого человека?Об этих и многих других тайнах доисторического мира рассказывает очередная книга серии.

Самые громкие выстрелы звучат, когда происходят политические убийства. Некоторые из них меняют судьбы целых народов. В серии исторических очерков, объединённых под названием «Самые громкие выстрелы в истории и знаменитые террористы», известный журналист, международный обозреватель, телеведущий Леонид Млечин рассказывает о самых известных политических убийствах и терактах, унесших жизни значительных государственных и политических деятелей разных стран и повлиявших на ход дальнейшей истории.

Монография современного австрийского историка Фердинанда Опля посвящена одной из самых известных личностей XII столетия и всего европейского Средневековья — правителю Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе. Труд, первое издание которого было приурочено к 800-летней годовщине со дня смерти монарха, сочетает в себе яркое и подробное изложение биографии императора (первая часть книги) с комплексным описанием своеобразия его политической деятельности, взаимодействия с разными сословиями и институтами средневекового общества (второй раздел)

Роман Г. Оболенского рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.