Апостат - [25]

Алексей Петрович принял овально проштампованный паспорт, пока мундир, с переменным успехом одолевая свою женскую начинку, пророчил ему счастливого пребывания на континенте, где его поджидал растерявший ретивость в недавней схватке таможенник. И Алексей Петрович припустился внутрь Америки, вослед мулатке, ища её, раздувая ноздри для предоставления наибольшей воли тамошней растительности, и одновременно направляя наикристальнейший взор в чиновничье рыло (упорная челюсть в оспинках, заливающих всё, вплоть до кельтских скул, по-моряцки прогнутые ноги — джеклондонов персонаж в негритянском, правда, обличье): «Нет. Ни копейки. Ни гроша. Не пью». «Это?.. книга! По какому?» «На э-э-э-этэтэт, на русском. Да. Изучаю».

Тяжёлая лапа функционера, непривычная к переплётным листам, приняла Гомера, смачно зашелестела, порезавшись, надорвала (этого-то и боялся Алексей Петрович!) край шестнадцатой песни, извлекши из самой сердцевины двенадцатой четвертинку бумаги, и, примеривши к кувшинной серёдке лица так и эдак каракули Алексея Петровича, — будто лидер богоборческой державы, официально зазванный в Перворимье, угловато-девственно прикладывается к святым мощам. Тут ресница Алексея Петровича выпала, завертелась, и он, подхватив её, недостигшую пола, щепотью, спрятал в карман. Резкое движение Алексея Петровича осталось незамечено рубежным стражем, задумчиво отдавшим Илиаду, облизнувши при этом искровавленный тыл ладони, и переспросил: «Фуд?»

Подобно всем галлизированным русакам, Алексей Петрович съезжал (как во тьму по оледенелой горке) с «д» на «т», а потому десяток мячей-близняшек запрыгало вокруг. Он выбрал единственный, позлащённый, тщательно запрятал в свой желудок, пришедшийся впору кожаному шару, молниеносно заурчавшему, точно насыщенная душа, обозначающая начало новой эры. — А-а-ан! Нет! Не ввожу! (уснащая ложь вельможным произношением из самого базиса сломанного носа), — сердцевиной позвоночника ощущая покатое бутылье плечо, и, содрогаясь наказания, следя и за ровной рысцой (по коридору для автохтонов) франтоватого, неудачно покусившегося на моду Чингиз-хана, и за визжащим вровень с ним железным ящиком со впряжённой в него тройкой китайцев, — где коренным оказался недавний сосед Алексея Петровича (вот, раздавил, не заметив его, ландыш — первая жертва Сиятельному Беле!); правый пристяжной в светло-коричневом костюме с поясом потемнее, а левый, высунувши чёрный язык, косил ящурным глазом в направлении хозяина, на ходу подвергавшего мандарин сдиранию кожи и четвертованию оголённых частей, причём, невзирая на рысцу (даже как-то противясь ей!), шкурка с бежевым исподом тяжко ниспадала спиралью, одухотворяя путь ускользнувшего уголовной ответственности Алексея Петровича, уже вздымающего алебастрову пыль в сторону, где, судя по слышавшемуся ему запаху, стоял отец.

Вверх, вверх, ещё выше, угодивши в стадце стюардов, всех с юркими тёмно-синими чемоданчиками-двудневками: пара нижнего белья; вихрастая зубная щётка, делящая саркофаг с ржавоногими щипчиками; морщинистая, не поддающаяся утюжному лифтингу рубаха, которая вздёргивается в зазеркалье гостиничного шкафа, точно зарампеченный фюрером Роммель — вот содержание такого саквояжа. А стюарды продолжали свой сбивчивый раскачивающийся бег, сохраняя в глазах пенку ужаса (липнувшую к переносицам), и лишь Person, молниеносно распознавши Алексея Петровича, ослепил его, — ухая кладью по ступеням и откалывая тавро от сосца, — своим безмятежным оскалом. Ещё выше! «Ах! Что за лестница, как бы не поскользнуться», — и Алексей Петрович тотчас споткнулся, схватившись за балясину старых перил (мизинцем нащупавши глубокое клеймо Made in West Germany) — шатких, блестящекаёмных от миллионов небрезгливых к алюминию ладоней. А за его спиной приграничный мирок распадался на куски, предпочтительнее грубыми шматами, презирая опыт гармоничного помпеянского крушения: дыбился сливовым торцом псевдокаррарский мрамор, прахом обрушивались хоругвенные полосы, позванивали мелочишкой их звёзды меж таможенных будок, из которых негры аллебардами гнали к самолётной гавани Фрейда (с давненько неподровненной бородкой Луи Бонапарта), гаерским жестом агитатора подкидывающего листовки, нарезанные долларами, осыпая ими преследователей, с шипом — сссаффга-а-а-а! — всасываемых в землю, постепенно — по щиколотку, по голень, по бёдра, — да славящих чикагскую трясину зыбким оленьим рюханьем, напирающим на пронзительное «у-у-ут»; внезапное же умирание рубежа, взрывчатость его ликования (предсмертного, но не менее от того победоносного) с мгновенным истлеванием, оставались чётко (с некоей надчеловеческой лютостью), размеренны цоканьем каблучков мулатки, — будто запертая в соломоновых копях, капала и капала, примирившись в перстами гранита, вода.

Алексей Петрович точно определял местонахождение отца, чуял фамильное, излучаемое всеми его предками, вакуумное кольцо — «вакхическую мёртвую зону», — чью центробежную мощь он годами исхитрялся одолевать, — дар, выпестованный Алексеем Петровичем да развитый им с удесятерённой силой: тёмный фетидовидный шмат души округлой формы персеева лезвия, — принимаемой ею и в часы сиесты, и во мгновения самого разъярённого вдохновения. Шар грозно наливался мраком, зловеще огрызался утробной пальпитацией, постепенно доводимой до неистовства, которое у человека разумного (сиречь неспособного к властвованию над диаметром и степенью прозрачности кольца) неминуемо завершается убийством себе подобного — единственным актом, позволяющим ему продолжение своего сапиенсового существования. Алексей же Петрович почти ежеутренне отнимал от скованных скрепкой страниц, — обагрённые по локоть слезами руки с голубыми, индиговыми, салатовыми, радужными запястьями (там, где обычно налагается стальной зажим наручников!), покамест его кольцо утихомиривалось, утрачивало свой роскошный кровоток, прояснялось даже, обнаруживая медузовые жилочки забитого до смерти Невидимки, а на бумаге, уже абсолютно независимо от вялого, дрожащего, хладнопалого Алексея Петровича, начиналось, — каменея и теряя волосы, — идеально обновлённое существование.

Анатолий Ливри, философ, эллинист, поэт, прозаик, бывший преподаватель Сорбонны, ныне славист Университета Ниццы-SophiaAntipolis, автор «Набокова Ницшеанца» (русский вариант «Алетейя» Ст.-Петербург, 2005; французский « Hermann »,Paris, 2010) и «Физиологии Сверхчеловека» («Алетейя» 2011), лауреат литературной премии им. Марка Алданова 2010.

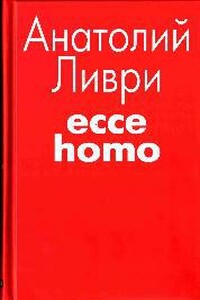

[b]Ecce homo: Рассказы[/b] / Анатолий Ливри. — М.: Гелеос, 2007. — 336 с. — Содерж.: Сон; Ecce homo; Он; Благодать; Выздоравливающий; Схватка; Сердце земли; Весна; Ждите меня; Римская поступь; Сказка; Минута молчания; Шутка Пилата; Пробуждение; Собирание ангела, или Русский лес-2007: аристократические идеи и социалистические метафоры (статья). — 3000 экз.

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».