Английские короли - [7]

Но большинство войн Артур вел не с чужеземцами, а со своими сородичами-бриттами. Романтически настроенные историки считают, что король в самом деле стремился объединить Британию в единое государство и создать надежную оборону против англосаксов. Эта версия, отраженная в большинстве художественных произведений об Артуре, сильно осовременивает психологию короля. Скорее всего, ему была свойственна ментальность кельтского племенного вождя, для которой характерно обостренное внимание к вопросам чести — как собственной, так и своего клана. Поэтому большинство военных предприятий Артура имели целью не захват территорий или приведение их к покорности, а отмщение за некие обиды или помощь родичам. Конечно же, в походах дружина Артура не проявляла тех рыцарских качеств, какие были приписаны ей позже. В валлийских триадах — своеобразном фольклорном памятнике, где герои и события группируются по тройкам, — содержится такой знаменательный фрагмент: «Три Огненных Разорителя Острова Британии — Рин, сын Бели, Ллеу Хитроумный и Морган Щедрый. Но был Огненный Разоритель больший, чем эти трое, и это был Артур. Там, где проходил один из трех, трава и злаки не росли год, а там, где прошел Артур — семь лет».

Впрочем, именно такая беспощадность могла обеспечить Артуру успех в войнах. Он держал под прочным контролем Центральную Англию, которая, несмотря на все бедствия, оставалась наиболее богатой частью острова. Римские города на побережье были захвачены или разрушены саксами, поэтому центр государства переместился на запад, в Глостершир и Сомерсет. Именно здесь, скорее всего, находилась столица Артура, которая располагалась, по разным данным, в Карлионе или Камелоте. Первый город существует и сейчас под названием Карлион-он-Уск. В древности здесь находился римский город Иска Силурум, где был расквартирован один из трех британских легионов. Впечатляющие античные развалины могли быть приняты средневековыми авторами за остатки столицы Артура, а арена римского театра в их воображении вполне могла превратиться в Круглый стол.

Но более вероятно, что столица «военного предводителя» находилась близ деревни Сауз-Кэдбери в графстве Сомерсет. Здесь с древнейших времен известно громадное укрепление на холме, состоящее из системы земляных валов, которые когда-то окружались частоколом. С этим местом связано множество легенд, которые отождествляли его с артуровским Камелотом. Раскопки 1970-х годов доказали, что укрепление было заброшено при римлянах, восстановлено в середине V века, а в конце столетия перестроено с использованием камней близлежащей римской крепости. Гигантский объем работ доказывал, что они производились большим количеством людей по приказу какого-то сильного правителя, каким в то время мог быть только Артур.

Кроме Сауз-Кэдбери крепости были выстроены и в других местах — археологи обнаружили их в Брент-Нолле, Уиллзе и двух деревнях с тем же названием Кэдбери, происходящим от бриттского cad (битва). Вместе они образовывали впечатляющую систему оборонительных сооружений, ограждавшую Сомерсет с севера и востока. При Артуре строились не только свойственные кельтам укрепления на вершинах холмов, но и целые оборонительные системы в римском стиле. Остатком одной из них является раскопанный в 1960-е годы Вансдайк — большой ров между Батом и Бристолем, защищенный несколькими крепостями. Вероятно, на этой линии располагались сторожевые башни с солдатами, которые в случае опасности могли быстро поднять тревогу. Эти башни, упоминающиеся во многих легендах об Артуре, тоже являются римским изобретением.

Наши современники представляют себе двор Артура в антураже фильмов, снятых по рыцарским романам, — каменные замки, подъемные мосты, пышно разодетые дамы и кавалеры. На самом деле в артуровской Британии не было ничего подобного. Кельтские «дворцы» того времени представляли собой большие бревенчатые сараи, разделенные перегородками. Центром дворца был центральный зал, где горел очаг, устраивались пиршества и выступали заезжие барды. Зима была единственным сезоном, когда король и его приближенные проводили во дворце большую часть времени. В остальное время они воевали, охотились и объезжали свои владения, собирая подати и творя правосудие.

Могущество короля измерялось тем, сколько человек кормятся за его столом; это вполне оправданно, поскольку большинство едоков были его дружинниками. Восхваляя своих покровителей, барды отмечали, что у них «каждый день подают на стол пиво и хмельной мед». Как и в скандинавских сагах, короли у кельтов именовались «кольцедарителями» — точнее, «дарителями гривен». Золотая шейная гривна, или торквес, издавна была символом власти; возможно, ее носил и Артур в знак своего высокого статуса. У королей бриттов не было корон — их заменяли головные обручи из золота, иногда украшенные самоцветными камнями.

С большой долей вероятности мы можем представить себе облик Артура. Знатные бритты того времени брили бороду, но отращивали длинные усы, носили рубаху, штаны и шерстяной плащ яркой расцветки. Из обуви предпочитали высокие кожаные сапоги, удобные для верховой езды. Если Артур и правда принял какой-нибудь из римских военных титулов, то он мог носить кожаный панцирь-лорику с металлическими пластинами и красный плащ, заколотый у ворота драгоценной брошью.

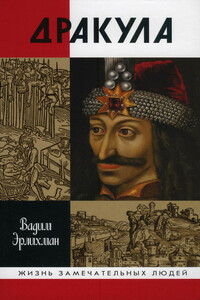

Князь Влад III, правивший Валахией в XV веке, вошел в историю с прозвищами Дракула — не только «Сын дракона», но и «Сын дьявола», — и Цепеш, «Колосажатель». В современной массовой культуре его имя прочно связано с образом кровопийцы-вампира, в то время как в Румынии его прославляют как народного героя, борца за независимость страны. О Дракуле сохранилось много легенд и мало документальных свидетельств, позволяющих, однако, воссоздать биографию этого незаурядного правителя, жившего на сломе эпох, на рубеже противоборства сильнейших держав своего времени — Османской и Священной Римской империй, Венгрии, Польши.

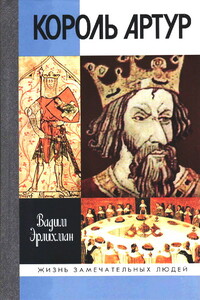

Король Артур — один из самых известных и в то же время самых загадочных героев мировой истории. Все знают, что он правил Британией на рубеже античности и средних веков, основал рыцарское братство Круглого Стола, был связан с чародеем Мерлином, Авалоном и Святым Граалем. Однако ученые давно опровергли все эти утверждения, поставив под сомнение даже само существование Артура. Для этого есть основания — источники раннего средневековья говорят о нем мало и невнятно, а последующая обширная артуриана насквозь фантастична.

Почему писатель, который никогда особенно не интересовался миром за пределами Америки, завоевал такую известность у русских (а также немецких, испанских, японских и многих иных) читателей? Почему у себя на родине он легко обошел по тиражам и доходам всех именитых коллег? Почему с наступлением нового тысячелетия, когда многие предсказанные им кошмары начали сбываться, его популярность вдруг упала? Все эти вопросы имеют отношение не только к личности Кинга, но и к судьбе современной словесности и шире — всего общества.

Мало кому из мистиков выпадает такой удел: творения Нострадамуса уже сотни лет толкуются вдоль и поперек, в непрестанных и прямо-таки страстных попытках найти в них точные пророчества о том, что ждет человечество. В России в некоторых дворянских семьях истолкование катренов (четверостиший) Нострадамуса стало наследственным занятием. В XX веке у него «вычитали» и историю СССР, и ожидания апокалиптических бед. А что, если его наследие, как это нередко бывает с творениями мистического плана, — лишь секретный код тайных учений древности? И, разгадав этот код, мы увидим, что прежде ошибались все, кто пытался это сделать?

К выходу фильма «Меч короля Артура»!Легендарный вождь бриттов V–VI веков, разгромивший завоевателей-саксов; центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. До сих пор историки не нашли доказательств исторического существования Артура, хотя многие допускают, что у этого героя был реальный прототип. Согласно легендам, Артур собрал при своем дворе в Камелоте доблестнейших и благороднейших рыцарей Круглого стола. О подвигах Артура и его рыцарей сложены многочисленные поэмы и рыцарские романы, которые повествуют в основном о поисках Святого Грааля – самой загадочной реликвии Средневековья.

Издание является частью международного проекта, открытого в сентябре 2007 г. в Российской академии наук круглым столом на тему «Фальсификации источников и национальные истории», материалы которого представлены вниманию читателя. В этом коллективном труде представлены результаты исследования, посвященного изучению основных проблем определения и бытования фальсифицированных источников самых разных жанров: документальных, повествовательных, археологических, псевдоэтимологических, антропологических. Крупнейшие источниковеды, историки, археологи, лингвисты, археографы, антропологи провели анализ истоков, методики изготовления, презентации и пропаганды фальшивок, непосредственно связанных с идеологическим конструированием прошлого.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и не узнав ее вкуса. А еще – в чем отличие студня от холодца, а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться «турецкой птицей», и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли «красной рыбой», и что означает быть с кем-то «в одной каше», и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахамфранцисканцам запрещали употреблять шоколад, и что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо – не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи… Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную множеством фактов, – книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного.

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие.

Есть две причины, по которым эту книгу надо прочитать обязательно.Во-первых, она посвящена основателю ислама пророку Мухаммеду, который мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей и затем, уже в качестве политического деятеля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Во-вторых, она написана выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого принято называть отцом американской литературы. В России Ирвинга знают как автора знаменитой «Легенды о Сонной Лощине», но его исторические труды до сих пор практически неизвестны отечественному читателю.

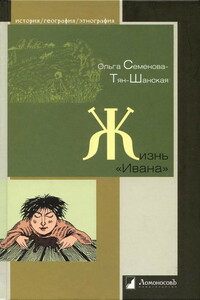

Быт дореволюционной русской деревни в наше время зачастую излишне омрачается или напротив, поэтизируется. Тем большее значение приобретает беспристрастный взгляд очевидца. Ольга Семенова-Тян-Шанская (1863 1906) — дочь знаменитого географа и путешественника и сама этнограф — на протяжении многих лет, взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, добросовестно записывала все, что имело отношение к быту тамошних крестьян. В результате получилась удивительная книга, насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о самобытной культуре, исчезнувшей во времени.