Алька - [7]

— А домой-то уж не собираешься, Алевтина?

— Чего она дома-то не видала? — с ходу ответила за Альку Маня-большая.

— Да хоть те же хоромы родительские. Я поутру на свое крылечко выйду да увижу ваш домичек — так-то жалко его станет. Невеселый стоит, как, скажи, сирота бесприютная…

— Запела! Нонека деревни целые закрывают да сносят, а она по дому слезу лить… Епоха, — добавила по-книжному Маня-большая и икнула для солидности.

Алька со своей стороны тоже успокоила старуху (хорошая! В детстве всегда подкармливала ее, когда мать задерживалась на пекарне):

— Хорошо живу, Христофоровна. И место денежное, и работа — не заскучаешь. А уж насчет еды — чего хошь. Только птичьего молока разве нету.

Аграфена Длинные Зубы не без зависти сказала:

— Чего там говорить. Кабы худо было — не бежали бы все в города.

— Да пошто все-то? — возразила тетка. — Вон у нас Митрий Васильевич… В городе оставляли — не остался…

— И мой племяш возвернулся, — сказала Лизуха. — Я, говорит, тетка, деревню больше уважаю…

— Не сидят, не сидят ноне люди на месте, — снова вступила в разговор Христофоровна, которая только что закончила пить чай и по-старинному опрокинула свою чашку кверху дном. — Все чего-то ищут. Нашим, деревенским, города не хватает, а тем опять — из города — деревни…

— Каким ето тем не хватает деревни? — усмехнулась Маня-большая. — Я что-то таких не видала.

— Да как не видала. У меня девушки-студентки из города целый месяц жили — разве забыла?

— А, ети ученые-то огарыши…

— Нет, нет, Марья Архиповна, — мягко, но твердо возразила Христофоровна, — нельзя так. Не заслужили. Уж хоть говорится — городские люди шибки, а я того не скажу. Хорошие, уважительные девушки. Без спросу воды из ушата не напьются, а не то чего… Я говорю: чем так у нас пондравилось — третье лето подряд ездите? Смеются: «За живой водой, говорят, бабушка…»

Маня-большая ядовито захихикала — страсть не любила, когда при ней хвалили кого-нибудь, — но Алька так посмотрела на нее, что та живо язык прикусила.

И вот снова летним ручейком побежала неторопливая речь Христофоровны:

— Не пообижусь, не пообижусь на девушек. Уважительные, разговористые. За мной весь день ходят, чуть не по пятам ступают да все, что ни скажу, записывают. Что вы, говорю, девушки? Зачем вам все это? Чего, говорю, вам темная старуха наскажет — ни одного дня в школу не ходила? Вас, говорю, надо записывать, а не меня, вы, говорю, институты кончаете, науки учите.

Смеются да целуют меня: еще, еще, бабушка… Да чего еще-то? «Да про эти институты, про науку…»

— Видно, нынешние-то науки послабже против прежних, раз бабку старую теребят, — заметила Аграфена Длинные Зубы.

На это Алька решительно возразила:

— Ничего подобного! Наука у нас хорошая, передовая — кто первый спутник запустил? — Она не могла молчать в таком разговоре, ей надо было свою марку поддержать. — А что студенты к вам ездят да всякие сказки записывают, дак это так и надо. Поняли?

— А туески-то им берестяные зачем? — спросила Таля-ягодка. — Ко мне на подволоку залезли — всю пыль собрали, два туеска да старую ложку нашли. Ложка некрашена, — большая — не в каждый рот влезет, быват, еще дедко наш ел. Да что вы, говорю, девки, с ума посходили! Неужто, говорю, из такой страховодины петь будете? «Будем, будем, бабушка!» Тоже все на смех…

— А почем иконы-то в городе? — Домаха-драная рот раскрыла. С позевотой. Всю жизнь на ходу спит. Мужик, говорят, порол-порол, да так и умер, не отучивши.

— Да, да, — поддержала Домаху Афанасьевна, — был у нас в прошлом году мужик с черной бородой, из каких-то нерусичей. В каждом дому иконы спрашивал.

Насчет икон у Альки не было определенного мнения.

С одной стороны, ей с первого класса в школе внушали: религия — мрак и опиум; а с другой стороны, правы старухи: блажат в городе. Была она как-то в областном музее — две комнаты больших под иконами занято. И экскурсоводша, очкарик такой на воробьиных ножках, на Тонечку Петра Ивановича похожа, только что не рыдала, когда начала говорить об этих иконах. «Самое ценное сокровище нашего музея… Специальный температурный режим…»

— С иконами надо полегче. Не очень чтобы… — ответила неопределенно Алька и встала, подошла к окну, за которым заметно посветлело.

Она распахнула старую раму, с удовольствием хватила широко раскрытым ртом свежего пахучего воздуха, потом долго смотрела на искрометные лужи на дороге, на черные, курившиеся паром крыши домов.

— Ягоды-то нынче есть? Нет?

Старухи ей не ответили. Им было не до ягод. У них шел новый разговор — разговор о пенсиях, а это значит: хоть из пушек пали — не отступятся. До тех пор будут молотить, пока не разругаются.

Алька прилегла на кровать.

В пенсиях она, пожалуй, понимала еще меньше, чем в иконах. Старухи эти горы работы переделали, в войну, послушать их, на себе пахали вместо лошади, да и после войны немало лиха хватили, а пенсия у них до последнего времени была двенадцать рублей. И вот эти бывшие «двенадцатирублевки» (придумал же кто-то прозваньице!) отводили душу в разговорах, мочалили тех, кто получает больше, рекой разливались, вспоминая свою прошлую жизнь…

Алька сперва слушала старух с интересом. Просто блеск как отделали Маню-большую — та как «рабочий класс» (двадцать пять лет разламывала на кирпич монастырь в соседней деревне) получала сорок пять рублей, а потом пошли причитания, слезы, и ее сморило.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Произведения Федора Абрамова широко известны. В них писатель исследует реальные процессы и явления северной русской деревни, создает яркие жизненные характеры.

Роман лауреата Государственной премии Федора Абрамова «Братья и сестры» охватывает около сорока лет жизни нашего общества. Писатель создал замечательную галерею образов тружеников советской деревни. Рассказывая о жизни северной деревни Пекашино, Ф. Абрамов раскрывает самые важные, самые острые проблемы народной жизни последних десятилетий.

Повесть «Пелагея», как и большинство произведений Ф. Абрамова, рассказывает о северной деревне, ее людях, проблемах, волнующих их.

Федор Абрамов (1920–1983) — уроженец села Архангельской области, все свое творчество посвятил родной северной деревне.Его роман «Две зимы и три лета» охватывает период 1945–1948 годов и рассказывает о героическом труде жителей деревни — женщин, стариков и подростков, взваливших на свои плечи тяжелую мужскую работу их отцов и сыновей, ушедших защищать Родину и погибших на полях сражений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

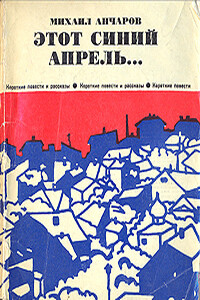

Повесть «Этот синий апрель…» — третье прозаическое произведение М. Анчарова.Главный герой повести Гошка Панфилов, поэт, демобилизованный офицер, в ночь перед парадом в честь 20-летия победы над фашистской Германией вспоминает свои встречи с людьми. На передний план, оттеснив всех остальных, выходят пять человек, которые поразили его воображение, потому что в сложных жизненных ситуациях сумели сохранить высокий героизм и независимость. Их жизнь — утверждение высокой человеческой нормы, провозглашенной революцией.