Алексей Балабанов. Встать за брата… Предать брата… - [2]

Тогда режиссер Балабанов был жив и процветал, почти здоров и увенчан славой, благами и почитанием поклонников. Если бы не скромный формат «литроссии», то можно было бы говорить, что той резко непримиримой статьей, дерзнув рассказать нелицеприятную правду, я бросил вызов и ему самому, и мнимостям, которые он порождал. Статья так и называлась – «Пожалейте Леху Балабанова». Это название вполне подошло и моей книжке о нем. И осыпать автора этой книжки упреками в том, что он-де пинал и пинает «мертвого льва», несправедливо.

Истолкую, в меру отпущенного мне зрения, феномен, им самим же названный в конце жизни «плохое кино режиссера Балабанова». Мне очень важно это сделать, ведь есть вещи, о которых нужно рассказать людям. Иначе многое останется необъясненным, а люди будут обмануты разглагольствованиями о мнимых сущностях. И если надо все же сказать, что среди иного прочего движителями его творчества и культа стали, с одной стороны, его тяжкий недуг, о котором умалчивают, а с другой стороны, покровительство особого рода, то так и скажу. Больной его мозг особо трепанировать не буду – но что-то в его психологии и личностной ауре постараюсь прояснить.

И сделаю это с позиции русского человека и публициста. Ведь именно таким я и был все эти долгие десятилетия, уйдя в 92-м из международной журналистики в Агентстве печати «Новости» на скудные хлеба фриланса и находя пристанище то в первом прохановском «Дне», то в «Советской России», то в «Литературной газете», когда в ней оставалось местечко протесту. В газетах и журналах литературного цикла.

Ведь не только у нас, где фигуру режиссера Балабанова сделали предметом культа, но и за границей, где его творчество обретает осанну академического толкования, он уже включен в разного рода мемы, идеологемы и общественно-культурные конструкции. «За бугром» он вовлекается в русло традиционной русопатии, как того требует давняя доктрина «извечных патологий» Матушки России (и это стоит отдельной главы). А здесь нередко работает на раздувание «фобий» по другим адресам…

Среди прочего мне бы хотелось донести к анализу и вот какое соображение. Так уж случилось, что вопреки уверениям самого Алексея Балабанова – в том, что его режиссерское амплуа абсолютно аполитично и сам он от политики далек, – многие его фильмы прочно встроены в идейное оснащение постсоветской эпохи. Он тоном, стилем, ритмами, смыслами и пафосом вполне совпал с той плеядой творцов и пропагандистов от «русской партии», что, отрицая на корню все советское, рвала исторический континуум страны и прерывала ее естественное развитие. В порыве ли отмщения «совдепии» за жуткие ее грехи перед народом русским, личной ли корысти потакая – но с неизменными проклятьями вдогонку всем семидесяти годам советской власти и словно боясь подразделить эти десятилетия на составляющие эпохи, порою и взаимоотрицающие по сути.

Да что там, образ «благородного киллера» Данилы Багрова стал культурным манифестом «новорусского племени». А летящий с рекламки «Груза 200» в зрителя-читателя кулак с татуировкой «СССР» на маклышках и стал символом лехиного проклятья всему советскому. О сложном ведь просто в кино не расскажешь. А нужно просто – и чтоб пугало, и за нерв цепляло. С погружением «в детали», с живыми и страшными картинками. Ну, а там, в деталях, черти и сидят недреманно. И об этом я тоже постараюсь рассказать в меру понимания.

Почему – «пожалейте»? Не попытка ли это унизить ушедшего из жизни доверительным обращением к читателю? Еще раз – нет. Нет задачи унизить, есть задача рассказать. Объяснить – чтобы поняли. Кто-то сочтет, что не вполне корректно давать такое название книжке о человеке, которого считал когда-то своим другом. Но ведь он же и сам не побоялся обнажить перед всеми свою боль, прокричав: «Я тоже хочу»… В каком-то смысле – это попытка крикнуть ему в ответ: Я слышу тебя, Леша… и по-настоящему жалею… пытаюсь понять…

Да ведь Лешу Балабанова и стоит пожалеть, состраданием оградив от мнимостей, поскольку и сегодня его память осеняют неправды и ложные толкования. Он был и простым, и посложнее, и лукавым, и пытливым, и надменным, и открытым – разным, а глубоко внутри – обиженным ребенком. И обижаться было за что на судьбу…

И скажу обо всем – как тот, кому хочется видеть свою страну не в пустоте духовной, не в хаосе расчеловечивания, а на пути к социальной гармонии, чтоб и мир на земли, и благоволение во человецех. Как человек, пытавшийся сблизить левопатриотическую идею с правой, а там и призвать в союз здоровую часть либеральной (хотя бы и с нулевым результатом). Кто и в близком по духу традиционализме примечает пороки. Кто и в либерализме не видел бы беды, когда бы в нем все шло от чистого сердца и без примеси лицемерия. Кто понимает, что наднациональное всегда берет истоки в национальном. Что мысль и чувство тем сильнее, чем ближе они к природе – и дальше от цинизма и безверия, схоластики и метафизики бетономешалок-мегаполисов.

Скажу как человек, буквально за день до смерти Алексея Балабанова в мае 2013-го бравший интервью у академика Игоря Шафаревича, одного из подвижников национальной мысли, пусть и ошибавшегося в чем-то. Было это накануне 90-летия последнего. Кто не знает – замечательного математика, посрамленного когда-то за национализм мировым научным сообществом, впрочем, оставшегося автором учебников математики, издающихся за границей и поныне. Того самого, кто Сталинскую премию за достижения в математике получил еще в двадцать с небольшим, а в 60-е ушел в социологию и русскую идею. Кто и эпоху равенства осуждал за ее грехи и беды – но и не терзал своей истории, упрощая понимание и разобщая двуногих цепкими киногештальтами, как это все же делал в суетной простоте Леша Балабанов.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

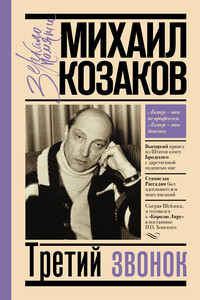

В этой книге Михаил Козаков рассказывает о крутом повороте судьбы – своем переезде в Тель-Авив, о работе и жизни там, о возвращении в Россию… Израиль подарил незабываемый творческий опыт – играть на сцене и ставить спектакли на иврите. Там же актер преподавал в театральной студии Нисона Натива, создал «Русскую антрепризу Михаила Козакова» и, конечно, вел дневники. «Работа – это лекарство от всех бед. Я отдыхать не очень умею, не знаю, как это делается, но я сам выбрал себе такой путь». Когда он вернулся на родину, сбылись мечты сыграть шекспировских Шейлока и Лира, снять новые телефильмы, поставить театральные и музыкально-поэтические спектакли. Книга «Третий звонок» не подведение итогов: «После третьего звонка для меня начинается момент истины: я выхожу на сцену…» В 2011 году Михаила Козакова не стало.

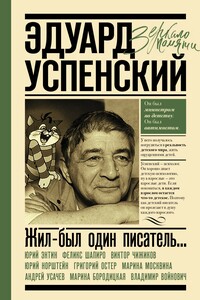

В книге собраны воспоминания тех людей, которые хотели сказать что-то об Успенском Эдуарде Николаевиче. Которые гордились тем, что дружили с ним. Или хотя бы знали его. Мы попытались нарисовать его портрет. И ничего не получилось. Потому что Успенский – это… Трудно сформулировать. Это сгусток весёлой энергии. Не может быть, чтоб она совсем исчезла. Для широкого круга читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Двадцать дней без войны», «Мама», «Сибириада», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» – фильмы, покорившие сердца зрителей и ставшие классикой советского кинематографа. А имя Людмилы Гурченко, исполнившей в них главную роль, стало известно каждому. Настоящая книга написана ее мужем, известным музыкантом Константином Купервейсом, с которым она прожила почти двадцать лет. Это были годы очень яркой, насыщенной творческой жизни актрисы. В это время она работала с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Петр Тодоровский, Алексей Герман, Андрон Кончаловский, а ее партнерами были Юрий Никулин, Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Сергей Шакуров и многие другие. Автор рассказывает о жизни великой актрисы, ее взлетах и падениях, личных победах и личном счастье.

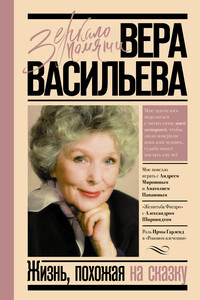

В своей биографической книге актриса Театра сатиры Вера Васильева искренне делится своими мыслями и чувствами, за многое благодарит судьбу. Еще студенткой театрального училища она снялась в фильме «Сказание о земле Сибирской» и мгновенно стала знаменитой, а затем сыграла в спектакле «Свадьба с приданым» и заблистала на театральных подмостках. Роли, что удалось сыграть, артисты и режиссеры, с которыми выпало счастье работать (а среди них Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Георгий Менглет, Ольга Аросева, Нина Архипова, Александр Ширвиндт, Елена Образцова, Иван Пырьев, Эраст Гарин, Борис Равенских, Валентин Плучек и другие), а также любовь зрителей – «все это чудо».