Аквинат - [11]

Сущее, по словам Аквината, есть наиболее фундаментальное понятие интеллекта:

То, что интеллект постигает первым как самое известное и во что разрешает все постижения, есть сущее… Отсюда следует, что все прочие постижения интеллекта принимаются через прибавление к сущему… поскольку выражают модус самого сущего, не выраженный в имени «сущее»>18.

По мнению Фомы, есть два законных способа выполнить такое прибавление. Первый способ приводит к десяти аристотелевским категориям, каждая из которых есть «специфицированный [или специфический] модус бытия»: субстанция, количество, качество и т. д. Результаты второго способа «прибавления к сущему» менее привычны. Аквинат считает, что это пять модусов сущего, которые имеют абсолютно универсальный характер, свойственны абсолютно любому сущему. Иначе говоря, где бы и когда бы ни существовали отдельные случаи сущего, они всегда являют в себе эти пять модусов, которые превосходят категории, ибо с необходимостью свойственны любому специфицированному сущему. Эти модусы суть вещь (res\ единое, нечто (<aliquid), благое, истинное. Эти пять модусов, вкупе с самим сущим, представляют собой трансценденталии, которые истинно сказываются об абсолютно всем, что есть. Благое и истинное – случаи, интересные с философской точки зрения: ведь имеются сущие, которые явно не благи, а истинное, казалось бы, приложимо только к высказываниям.

Притязание на то, что все сущие истинны, коренится в понимании «истинного» в смысле «подлинного», «настоящего», вроде «настоящего друга». Этот смысл был подробно исследован Ансельмом Кентерберийским. С точки зрения Ансельма, всякое сущее истинно в этом смысле, причем в той мере, в какой оно согласуется с божественной идеей относительно такого сущего (и ложно в той мере, в какой оно не согласуется с ней). Абсолютно любая существующая вещь согласуется хотя бы до некоторой степени с божественной идеей, входящей в качестве составной части в причинное объяснение этой вещи. Высказывания истинны, если они соответствуют тому способу, каким вещи существуют в мире; вещи в мире истинны, если они соответствуют тому, что находится в мышлении – прежде всего в мышлении Бога, а затем и в нашем мышлении. Так, Аквинат замечает:

В душе имеется познавательная и вожделеющая сила. Следовательно, соответствие сущего вожделению выражается в имени «благое», как сказано в начале «Этики» о том, что благое есть то, чего все вожделеют. А соответствие сущего интеллекту выражается именем «истинное»>19.

Центральный тезис метафизики Аквината вырастает из теории трансценденталий. Он представляет собой метафизический принцип, согласно которому термины «сущее» и «благое» имеют одну и ту же референцию, различаясь лишь смыслом>20. То, чего все вожделеют, есть то, что все считают благим; то, что является предметом вожделения, по меньшей мере воспринимается как вожделенное>21. Таким образом, вожделенность составляет существенный аспект благости. Если вещь некоторого рода поистине вожделенна как вещь этого рода, то она вожделенна настолько, насколько она совершенна в своем роде: безупречный образец, свободный от какого бы то ни было заметного недостатка. Но вещь совершенна в своем роде настолько, насколько в ней актуально присутствуют ее видовые потенции – те потенции, которые отличают данный вид от других видов того же рода. Таким образом, по словам Фомы, вещь вожделенна как вещь данного рода и, стало быть, является благой как вещь данного рода постольку, поскольку она актуальна в бытии>22. Стало быть, вообще говоря, «сущее» и «благое» имеют один и тот же референт: любое сущее, в том числе актуализацию видовых потенций. С одной стороны, актуализация видовых потенций вещи хотя бы до некоторой степени есть ее существование в качестве вот этой вещи. Именно в этом смысле вещь называется обладающей бытием. Но, с другой стороны, актуализация видовых потенций вещи означает, что в той мере, в какой вещь актуализирована, ее бытие является полным, совершенным, свободным от недостатка: состояние, к которому по природе стремятся все вещи. Именно в этом смысле вещь называется обладающей благом>23.

Для мысли Фомы важно понятие аналогии. Его часто и правильно представляют в терминах аналогической предикации. Однако понятие аналогии у Аквината можно объяснить и на более фундаментальном уровне, в связи с причинностью. Если оставить в стороне «акцидентальную» причинность – когда, например, садовник выкапывает зарытое сокровище, – Фома считает, что производящая причинность всегда подразумевает деятеля (А), претерпевающую сторону (Р) и форму (f). В неакцидентальной производящей причинности А тем или иным способом заранее обладает f. Осуществляя причинную силу по отношению к P, А тем или иным способом вводит в него

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

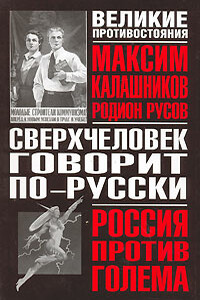

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.