Аксаков - [3]

Между тем выздоровевший маленький рыбак и стрелок не довольствовался только охотой, а завел две тетрадки из толстой синей бумаги, где детским слогом описывал тех зверьков, птичек и рыбок, с которыми он познакомился: зайчика, белку, болотного кулика, куличка-зуйка, неизвестного куличка, плотичку, пескаря. То, что он наблюдал, ему казалось никому не известным открытием, которое должны знать другие. В этих описаниях мальчика-наблюдателя как бы уже готовился будущий автор «Записок об ужении рыбы» и «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии».

Так было когда-то в детстве, но с тех пор прошло много времени, и в памяти его, уже семейного человека, теснятся не только впечатления детских лет, картины природы, но и петербургские встречи со знаменитыми людьми. Пока литература для него — хранящееся «благоговейно в памяти знакомство» с некоторыми ее тогдашними корифеями. Да и знакомство это было довольно своеобразным. Дело в том, что с юности он был страстным декламатором, любил читать стихи, монологи, сцены из пьес. Еще в Казани все, как он полагал, были в восхищении от его декламации.

И, переехав после окончания Казанского университета в Петербург, поступив в 1808 году служить переводчиком (с французского) в Комиссию составления законов, он, казалось, только и ждал случая, чтобы дать волю своему пылкому словоизвержению. Повод для этого скоро представился. На службе Аксаков сошелся с племянником Александра Семеновича Шишкова, который и представил его знаменитому дяде. Имя достопочтенного адмирала, известного писателя по ученой морской части, было не ново для восемнадцатилетнего юноши и даже имело к нему прямое отношение: студентом Аксаков прочитал шишковскую книгу «Рассуждение о старом и новом слоге», которая совершенно свела его с ума и рассорила как «старовера» с товарищами, считавшими себя противниками Шишкова.

Первая же встреча с Шишковым в его домашнем кабинете началась с того, что хозяин с ходу, не разглядев как следует гостя, открыл книгу современного стихотворца и начал читать, сначала тихо, с каким-то бормотанием, но потом все более явственно, чисто, одушевляясь, с внутренней силою и теплотою, жестикулируя иногда коротко правой рукой. Нередко он прерывал чтение и восклицал: «Какое великолепие! Какая красота! Какое знание языка славянского, то есть русского!» Он останавливался на понравившемся ему стихе, описании, спорил с воображаемыми хулителями читаемой им поэмы, которые не способны оценить красот выражения стихов («и немудрено: они не смыслят корня русского языка, то есть славянского»). Два часа читал поэму увлекшийся хозяин вперемежку со своими замечаниями и рассуждениями, пока жена не напомнила резко, что ему давно пора в Адмиралтейство, где его ждут.

Скоро молодой человек стал желанным гостем в доме Шишкова. После обеда обычно хозяин просил своего внимательного слушателя пожаловать в кабинет и отводил душу в любимых рассуждениях о языке, русском как славянском, и наоборот, о языке славянском как русском, о красотах Священного писания, о русских народных песнях; доставалось и карамзинской школе за порчу ею русского языка…

Здесь-то и нелишне будет сказать о знаменитом «корнесловии» Шишкова, о его редкой по энергии и трудолюбию этимологической деятельности. Этимология, другими словами и есть корнесловие, учение об образовании из одного слова другого. О, это был тот клад для Александра Семеновича, который в его глазах не сравним ни с какими сокровищами на земле. И в разыскании древа, родословной слов было для него большее удовлетворение, нежели в его ученых, всеми признанных заслугах по морской части. Это был для него, адмирала, океан более безбрежный, чем морские просторы. Всю жизнь был верен Шишков своему «корнесловию» и в описываемое время, и в последующее, когда он станет государственным секретарем, составителем царских манифестов и обращений к народу во время войны с Наполеоном, а затем президентом Российской академии, министром народного просвещения. Рассказывали, что он мог толковать то или иное слово и на поле брани, и на заседании Государственного совета. А Российская академия при нем вся «окорнесловится» в своих ученых изданиях — «Известиях», как бы потонет в этимологии, главным производителем которой и будет сам Александр Семенович. Впоследствии в своих «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове» С. Т. Аксаков с удивлением заметит, что исписанных Шишковым книг и бумаг, находившихся в его кабинете, «нельзя было увезти на одном возу». Сыном Сергея Тимофеевича после смерти Шишкова случайно будут куплены на рынке две его рукописи по «корнесловию» — малая часть оставленных им этимологических сочинений.

Критики Александра Семеновича называли его изыскания ненаучными домыслами, фантазией. Надо признать, что повод к этому подавал сам Шишков; практически знавший многие европейские языки, он твердил всегда и повсюду, что все языки мира связаны между собою тем, что идут от общего прародителя — языка славянского, то есть русского. Такой размах вряд ли мог оправдать себя даже и с учетом любви к отечественному слову. Были основания, чтобы сделать притчей во языцех «корнесловие», словопроизводство Шишкова. Вместе с тем были положительные отзывы о его трудах, например, известных ученых славянских стран, а великий русский языковед А. X. Востоков писал Шишкову: «Я с удовольствием и пользою для себя читаю в Известиях Академии глубокие исследования вашего превосходительства по части словопроизводства».

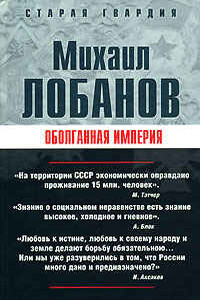

Без малого два десятка лет продолжаются реформы в России, которые покани к чему хорошему не привели, проблем не поубавили. И нет надежды, что всезакончится благополучно и страна вздохнет с облегчением. В самом деле: наоплевывании прошлого не построить светлого будущего. Таких примеров историяне знает. А между тем, в советской эпохе были Блок, Есенин, Маяковский,Шолохов, Платонов, Леонов... А теперешняя "демократическая эпоха" - чтодала? Михаил Лобанов, выдающийся писатель нашего времени, автор замечательныхкниг об А.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.