20 писем к другу - [9]

Долго убеждала она меня написать все, что я могу знать и помнить. Я упрямо отмахивалась, мне казалось, что это никому не нужно, что это неудобно делать, бестактно, пошло… Ты переубедил меня, видишь, друг мой, ты сумел меня переубедить и теперь я уже не могу оторваться от пера… И все, что я знаю, вырастает для меня самой в значительное, нужное, важное…[6] Чтобы закончить портреты маминых братьев, надо сказать несколько слов о Федоре. Он не избежал общей участи своей семьи, — судьба сломила его только немного раньше, чем других. Это был молодой человек с незаурядными способностями к математике, физике, химии. Перед самой революцией его приняли в аристократическую касту гардемарин только благодаря его исключительной одаренности. Потом последовала революция, гражданская война. Конечно, он тоже воевал. На войне ему захотелось в разведку, — его решил взять к себе Камо[7], легендарный, бесстрашный Камо, хорошо знавший его родителей еще по Тифлису. Но Камо не рассчитал. То, что могли вынести, не моргнув глазом он сам и его разведчики, обладатели стальных нервов, было не под силу другим… Он любил делать «испытания верности» своим бойцам. Вдруг инсценировал налет: все разгромлено, все захвачены, связаны, на полу — окровавленный труп командира… Вот лежит, тут же, его сердце — кровавый комок на полу… Что будет делать теперь боец, захваченный в плен, как поведет себя? Федя не выдержал «испытания». Он сошел с ума тут же, при виде этой сцены… И болел долго, всю жизнь. И навсегда остался полуинвалидом — добрый, умный человек, проглатывавший книги по всем наукам, писавший без конца какие-то статьи, труды, пьесы. Он получил пенсию, и умер в возрасте около 60 лет, ничего не совершив в жизни; он отдал свою судьбу, свою молодость, свое здоровье, талант, горячее сердце — революции, отдал безраздельно, как мог. Откуда было ему знать, что очевидно его мозг был приспособлен для кабинетных занятий и, быть может, тут и лежал путь его судьбы; быть может, здесь он был бы куда полезнее революции, чем в отряде головорезов Камо …

Но человек не знает своего пути. Ему хочется туда, где машут саблями, где грохочут пушки и реют знамена… Я плохо знала дядю Федю, мало с ним встречалась. Он очень любил мою маму, любил нас, ее детей. Но из-за своей болезни он был очень застенчив, одинок, болезнь унесла у него все, даже возможность иметь семью. Он был некрасив, в отличие от остальных братьев и сестер, только глаза были чудесные — мягкие, карие, теплые. Неопрятный, неаккуратно евший за столом, — типичное поведение душевнобольного — он не вызывал симпатии чужих, но близкие и друзья знали цену его знаниям, его начитанности, его доброму сердцу. Отец мой жалел его (хотя и подсмеивался над его чудачествами), но избегал встреч с ним. Все дети дедушки и бабушки были слишком впечатлительными, у них были слишком добрые, отзывчивые сердца, чтобы они могли остаться неуязвимыми в этой чудовищной жизни… У всех были интересные задатки, таланты, способности… Ни один не смог дожить свою жизнь до конца, ни одному не было дано спокойного созидательного существования, ни один из них не искал сытого мещанского счастья… Я еще не рассказала о маме. Я расскажу. Подожди, мне это очень трудно. Подожди немного, о ней потом. Я и так все время говорю о ней, разве ты не видишь ее все время рядом с дедушкой, с бабушкой, с Анной, с Павлушей, с Федором? Разве ты не видишь, как близки они все и как похожи друг на друга, какие это родственные души? Я все время хочу воскресить старые годы, прежние солнечные годы детства, поэтому я говорю о всех тех, кто был участником нашей общей многолюдной жизни в те годы в Кремле и в Зубалове. Мне необходимо еще рассказать тебе о Сванидзе, — о дяде моего брата Яши, Александре Семеновиче, и его жене Марии Анисимовне, которые были тогда очень близкими людьми для отца и для мамы.

6

Ты уже мог заметить, что во всей нашей семье, Грузия жила как родина. Для всех, — для бабушки с дедушкой, для мамы, Грузия, с ее солнечным изобилием, с ее горячими чувствами, с ее изяществом, врожденным у князей и крестьян, — этот необыкновенный край, воспетый русскими поэтами, жил в нашем доме совсем не потому, что это была родина отца. Как раз он сам, быть может, меньше всех ею восхищался; он любил Россию, он полюбил Сибирь, с ее суровыми красотами и молчаливыми грубыми людьми, он терпеть не мог «феодальных почестей», оказываемых ему грузинами. Он вспомнил Грузию лишь когда постарел. Быть может, эта общность с Грузией сыграла роль и в том, что родственники первой умершей жены отца, Екатерины Сванидзе, были так дружны с мамой и с ее близкими. Может быть, это мама умела сделать так, что все чувствовали себя хорошо с ней в доме отца, в ее доме, где она была хозяйкой, а отец только присутствовал, вечно погруженный в гущу политических страстей, борьбы, споров, разногласий, заседаний… Но сегодня я больше не в состоянии писать о прошедшем. Сегодняшняя жизнь, кипящая, сверкающая вокруг, вдруг обступила меня со всех сторон, и не дает больше погружаться в прошедшие дни и уводит меня куда-то в сторону… Мой сын поехал в Москву — у него урок физики, он готовится держать экзамены в медицинский институт. Странно, мой отец, из своих восьми внуков, знал и видел только троих — моих детей и дочь Яши. И хотя он был незаслуженно холоден всегда к Яше, его дочь Гуля вызывала в нем неподдельную нежность. И еще странней, — мой сын, наполовину еврей, сын моего первого мужа, (с которым мой отец даже так и не пожелал познакомиться) — вызывал его нежную любовь. Я помню как я страшилась первой встречи отца с моим Оськой. Мальчику было около 3-х лет, он был прехорошенький ребенок, — не то грек, не то грузин, с большими семитскими глазами в длинных ресницах. Мне казалось неизбежным, что ребенок должен вызвать у деда неприятное чувство, — но я ничего не понимала в логике сердца. Отец растаял, увидев мальчика. Это было в один из его редких приездов после войны в обезлюдевшее, неузнаваемо тихое Зубалово, где жили тогда всего лишь мой сын и две няни — его и моя, уже старая и больная. Я заканчивала последний курс университета и жила в Москве, а мальчик рос под «моей» традиционной сосной и под опекой двух нежных старух. Отец поиграл с ним полчасика, побродил вокруг дома (вернее — обежал вокруг него, потому что ходил он до последнего дня быстрой, легкой походкой) и уехал. Я осталась «переживать» и «переваривать» происшедшее, — я была на седьмом небе. При его лаконичности, слова: «сынок у тебя — хорош! Глаза хорошие у него», — равнялись длинной хвалебной оде в устах другого человека. Я поняла, что плохо понимала жизнь, полную неожиданностей. Отец видел Оську еще раза два — последний раз за четыре месяца до смерти, когда малышу было семь лет и он уже ходил в школу. «Какие вдумчивые глаза!», сказал отец, — «умный мальчик!» — и опять я была счастлива. Странно, что и Оська запомнил, очевидно, эту последнюю встречу и сохранил в памяти ощущение сердечного контакта, возникшего между ним и дедом. При всей аполитичности его юного ума, типичной для современной молодежи, он должен был ненавидеть все, связанное с «культом личности», весь круг явлений, приписываемых одному человеку, и самого этого человека. Да, он ненавидит этот круг явлений — но он их не связал в своей душе с именем своего деда. Портрет деда он поставил на своем письменном столе. Так он стоит вот уже несколько лет. Я не вмешиваюсь в его привязанности и не контролирую его чувств. Детям надо больше доверять. И снова я вижу, что я плохо еще понимаю жизнь, полную неожиданностей… Так вот, сыну моему уже восемнадцать лет, он окончил школу, и из всех возможных профессий выбрал себе самую человечную — врача. Я рада, я безумно рада, что он решил так. Я так рада, что даже боюсь показывать ему это, — как бы он не передумал. Он красивый, ласковый, мягкий мальчик. Дочь моя носится тут по лесу со своей подружкой, — они обе по недоразумению родились девчонками: из них Бог должен был бы создат ь пару близнецов-мальчишек. Они лазают по деревьям, по заборам, гоняют на велосипедах, купаются в речке, спят ночью в палатке возле дома, дрессируют собак и кошек, играют в баскетбол. Мои дети не знают (и не надо им знать!) как я наслаждаюсь жизнью возле них, как они воспитывают меня, а не я их… Сколько для меня упоения в том, что и они растут в том же лесу, где неподалеку выросла и я, дышат тем же воздухом с тех же цветных лугов и полянок и, быть может, как и я, на всю жизнь потом сохранят память вот об этой Жуковке с окрестностями, как образ родной земли. А вот моя Катя, несмотря на то, что мой отец очень любил ее отца (как и всех Ждановых), не вызвала в нем каких-либо особо нежных чувств. Видел он ее всего раз. Ей было года два с половиной, такая забавная, краснощекая кнопка с большими темными, как вишни, глазами. Он рассмеялся, увидев ее, и потом смеялся весь вечер. Это было 8 ноября 1952 года, в двадцатилетие маминой смерти. Мы не говорили ни слова об этой годовщине, и я даже не знаю, вспомнил ли отец эту дату. Но я не могла ее забыть. Я взяла в этот день своих детей и поехала к нему на дачу (хотя это было нелегко осуществить, так как в последние годы было уже трудно договариваться с ним о встрече). Это был предпоследний раз, когда я видела его до смерти, — за четыре месяца до нее. Кажется, он был доволен вечером и нашим визитом. Как водится, мы сидели за столом, уставленным всякими вкусными вещами, — свежими овощами, фруктами, орехами. Было хорошее грузинское вино, настоящее, деревенское, — его привозили только для отца последние годы, — он знал в нем толк, потягивал крошечными рюмками. Но, хотя бы он и не сделал ни одного глотка, вино должно было присутствовать на столе в большом выборе, — всегда стояла целая батарея бутылок. И, хотя он ел совсем мало, что-то ковырял и отщипывал по крошкам, но стол должен был быть уставлен едой. Таково было правило. Дети полакомились вдоволь фруктами, и он был доволен. Он любил, чтобы ели другие, а сам мог сидеть просто так. Почему я вдруг вспоминаю именно этот вечер? Потому что это был вообще единственный раз, когда я была вместе с отцом и своими двумя детьми. Было славно, он угощал детей вином, — кавказская привычка, — они не отказывались, не капризничали, вели себя вполне хорошо, и все были довольны. Хотел ли он, чтобы мы были вместе? Было ли ему приятно с нами? Вероятно. Но он устал под конец. Он привык к свободному одиночеству. Мы уже были так разобщены с ним жизнью за последние двадцать лет, что было бы невозможно соединить нас в какое-то общее существование, в какую-то видимость семьи, одного дома, — даже если бы на то было обоюдное желание. Да его и не было… А вечер запомнили мы все — даже мои дети. Вот мы сидим сейчас на нашей маленькой веранде. Сын мой зубрит физику, дочь читает научно-фантастический роман, кот Мишка мурлыкает рядом. Жарко. Тихо. Лес вокруг весь гудит от пчел и ос, доцветает липа. Стоит тихая, размаривающая жара. Природа вокруг спокойна, прекрасна, совершенна. Она совершает свой обычный круг, не взирая ни на что, ни на кого. Господи, как прекрасен мир Твой, и как совершенен — каждая травиночка, каждый цветок и листок! И Ты все еще продолжаешь укреплять и поддерживать человека в этом страшном, обезумевшем скопище, где лишь природа, вечная и могучая, дает ему силы и утешение, равновесие духа, и гармонию. Только совсем уже оставленные, проклятые Богом, могут посягать на величие и красоту мира, могут думать об уничтожении всего, что цветет, растет и радуется жизни вокруг. Как страшно, что таких безумцев много. Как страшен, как несправедлив самый тот факт, что безумцы предполагают какую-то «цель», ради которой они считают возможным разрушать жизнь — свою ли, чужую ли, пусть самого далекого, незнакомого народа, — но кощунственно уже самое намерение разрушить ее ради чего-то… Ради чего? Убогая, босая, немытая, неграмотная крестьянка в любой стране знает, что этого нельзя, что это недопустимо. Цивилизованные люди считают, что можно. Люди, называющие себя марксистами, — коммунисты Китая, — считают, что это не только можно, но и должно. В мире накопилось столько же безумия, зла, злой воли, сколько и прогресса, ума, знаний, человечности, дружбы. И то, и другое — на чаше весов. На этом адском равновесии живем мы все, наши дети, наше поколение, наш век. Надо, чтобы все верили в могущество добра и доброй воли. Я думаю, что сейчас, в наше время, вера в Бога — это и есть вера в добро и в то, что оно могущественнее зла, что оно рано или поздно восторжествует, что оно победит. Различия вероисповеданий не имеют значения в сегодняшнем мире, в котором люди интеллекта уже научились понимать друг друга, минуя границы стран и континентов, языков и рас. Все догматические различия религий сейчас теряют свое значение. Сейчас люди скорее разделяются на тех, для кого существует Бог, и на тех, для кого вообще существование Бога не нужно. Когда мне стало 35 лет, уже кое-что пережив и повидав, с детства приучаемая обществом и семьей к материализму и атеизму, я все же приняла сторону тех, для кого немыслимо жить без Бога. И я счастлива, что это со мною произошло.

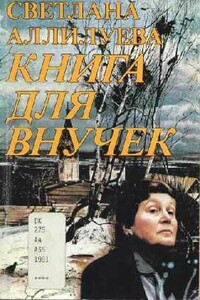

Эта книга – повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном мире, размышления об американском образе жизни, о людях, с которыми свела автора судьба.«… Я никак не могла попасть в ногу с остальными кремлевскими детьми и не поспевала в строю тех организаций, к которым мы должны были с детства принадлежать. Когда в университете меня тащили в партию, в двадцатитрехлетнем возрасте, я провалилась на экзамене по истории партии, что было большим конфузом для партийной организации университета.

Герой это книги - дочь всесильного Вождя, восставшая против отца, одна из самых неоднозначных женщин новейшей истории нашей страны. Незадолго до смерти Светлана Аллилуева успела дать развернутое интервью о себе, эпохе и своем отце. Она не подозревала, что это интервью станет последним.Дочь Сталина откровенно рассказывает о своей семье, об эпохе, которую ей довелось пережить и о своей сложной и увлекательной судьбе. В книгу также вошли давно не переиздававшиеся "20 писем к другу" - самая известная книга Светланы Аллилуевой.

«Подсознательно готовясь принять мысль о возможности поехать в СССР я написала Олиной тетке в Калифорнию, спрашивая ее, возьмет ли она на себя полную ответственность за племянницу, если со мною случится что-либо неожиданное. Моей первой мыслью было не брать Олю с собой. Но ответ мне ничем не помог. В отличие от своего порывистого, искреннего брата, его сестра всегда подолгу обдумывала каждый шаг и слово, нередко советуясь с адвокатом. Теперь она просила, чтобы я предоставила ей письмо от врача, характеризующее мое состояние здоровья: была ли действительно какая-то серьезная опасность?.

Книга дочери Сталина – Светланы Аллилуевой «Только один год», была написана в эмиграции и издана в США по-русски и в английском переводе в 1970 г. В центре мемуаров стоят политические проблемы и объяснение необъяснимого: как это случилось, что я решила бежать из России. Также в книге дается интересная и исчерпывающая характеристика Сталина.

Эта книга — повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном мире, размышления об американском образе жизни, о людях, с которыми свела автора судьба.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.