20 писем к другу - [18]

13

В эти годы — с 1933-го вплоть до самой войны, я жила школой. Это был мой маленький мир — школа, уроки, пионерские обязанности, книги и моя комната — крошечный мирок, где обогревала меня, как уютная русская печь, моя няня. Школа моя была прекрасной — она на всю жизнь дала знания, навыки, друзей; многих учителей невозможно забыть: Гурвица, Яснопольскую, Зворыкина, Новикова… Книг я читала много, — в комнатах отца находилась огромная библиотека, которую начала собирать мама; никто ею не пользовался, кроме меня. А няня моя, с ее веселым нравом, с ее добротой, мягкостью, юмором, создала вокруг меня нечто вроде «воздушной подушки» из своей неподдельной любви, и это защищало меня от внешнего мира и от понимания того, что происходило вокруг. Я жила вплоть до университета под колпаком, как бы за крепостной стеной, и в особой атмосфере, созданной няней в наших с ней двух комнатах, где я занималась за своим столом, а она шила или читала за своим, У нас было тихо, и обе мы не знали, как вокруг все разламывалось на куски. Няня сохранила, как могла, вокруг меня то, что заведено было мамой — обстановку учебы, занятий, здорового отдыха на природе. Она сохранила мне детство — я так ей благодарна теперь, я так ее вспоминаю! До начала войны в Европе отец бывал дома почти каждый день, приходил обедать, обычно со своими товарищами; летом мы ездили в Сочи вместе. Тогда мы виделись часто и, собственно говоря, именно эти годы оставили мне память о его любви ко мне, о его старании быть отцом, воспитателем… С войной все это рухнуло и когда я стала старше, — возникли трения и разногласия. А в те годы я нежно любила отца, и он меня. Как он сам утверждал, я была очень похожа на его мать, и это его трогало. Няня моя воспитывала во мне беспрекословное послушание и любовь к отцу, — это было для нее незыблемой христианской заповедью, что бы там ни происходило вокруг… Отец приходил обедать и, проходя мимо моей комнаты по коридору, еще в пальто, обычно громко звал: « Хозяйка!» Я бросала уроки и неслась к нему в столовую — большую ко мнату, где все стены были заставлены книжными шкафами, и стоял огромный резной старинный буфет с мамиными чашками, а над столиком со свежими журналами и газетами висел ее большой портрет (увеличенная домашняя фотография). Стол обычно был накрыт приборов на восемь, и я садилась за свой прибор справа от отца. Это бывало часов в семь вечера. Как правило я сидела часа два, и просто слушала о чем говорят взрослые. Потом отец спрашивал меня про мои отметки. И, так как отметки у меня тогда были отличные, то он очень этим гордился; меня все хором хвалили и отправляли спать. Уходя поздно ночью (он всегда уезжал ночевать к себе на дачу в Кунцево), отец, уже одетый в пальто, заходил иногда еще раз ко мне в комнату и целовал меня спящую, на прощание. Пока я была девчонкой, он любил целовать меня, и я не забуду этой ласки никогда. Это была чисто грузинская, горячая нежность к детям… В те годы отец стал брать меня с собой в театр и в кино. Ходили больше всего в МХАТ, в Малый театр, в Большой, в театр Вахтангова. Тогда я видела «Горячее сердце», «Егора Булычова», «Любовь Яровую», «Платона Кречета»; слушала «Бориса Годунова», «Садко», «Сусанина». До войны отец ходил в театры часто; шли обычно всей компанией и в ложе меня сажали в первый ряд кресел, а сам отец сидел где-нибудь в дальнем углу. Но чудеснее всего было кино. Кинозал был устроен в Кремле, в помещении бывшего зимнего сада, соединенного переходами со старым кремлевским дворцом. Отправлялись туда после обеда, т. е. часов в девять вечера. Это конечно, было поздно для меня, но я так умоляла, что отец не мог отказывать и со смехом говорил, выталкивая меня вперед: «Ну, веди нас, веди, хозяйка, а то мы собьемся с дороги без руководителя!» И я шествовала впереди длинной процессии, в другой конец безлюдного Кремля, а позади ползли гуськом тяжелые бронированные машины и шагала бесчисленная охрана… Кино заканчивалось поздно, часа в два ночи: смотрели по две картины, или даже больше. Меня отсылали домой спать, — мне надо было в семь часов утра вставать и идти в школу. Гуверна нтка моя, Лидия Георгиевна, возмущалась и требовала от меня отказываться, когда приглашали в кино так поздно, но разве можно было отказаться? Сколько чудных фильмов начинали свое шествие по экранам именно с этого маленького экрана в Кремле! «Чапаев», «Трилогия о Максиме», фильмы о Петре I, «Цирк» и «Волга-Волга», — все лучшие ленты советского кинематографа делали свой первый шаг в этом кремлевском зале. Фильмы «представлял» правительству сначала 3. Шумяцкий, потом, недолго, Дукельский, потом — долгие годы И. Г. Большаков. В те времена — до войны — еще не было принято критиковать фильмы и заставлять их переделывать. Обычно смотрели, одобряли, и фильм шел в прокат. Даже если что-то и не совсем было по вкусу, то это не грозило судьбе фильма и его создателя. «Разнос» чуть ли не каждого нового фильма стал обычным делом лишь после войны. Я уходила из кино поздно, быстро бежала домой по пустынному, тихому Кремлю, и назавтра шла в школу, а голова была полна героями кино. Отец считал, что мне полезнее посмотреть фильм, чем сидеть дома. Вернее всего, он даже и не думал, что мне полезно, — просто ему было приятно, чтобы я шла с ним вместе: я его развлекала, отвлекала и потешала. Иногда летом он забирал меня к себе в Кунцево дня на три, после окончания занятий в школе. Ему хотелось, чтобы я побыла рядом. Но из этого ничего не получалось, так как приноровиться к его быту было невозможно: он завтракал часа в два дня, обедал часов в восемь вечера, и поздно засиживался за столом ночью, — это было для меня непосильно, непривычно. Хорошо было только гулять вместе по лесу, по саду; он спрашивал у меня названия лесных цветов и трав, — я знала все эти премудрости от няни, — спрашивал, какая птица поет… Потом он усаживался где-нибудь в тени читать свои бумаги и газеты, и я ему уже была не нужна; я томилась, скучала и мечтала поскорее уехать к нам в Зубалово, где была масса привычных развлечений, куда можно было пригласить подруг. Отец чувствовал, что я скучаю возле него и обижался, а однажды рассорился со мной надолго, когда я спросила: «А можно мне теперь уехать?» — «Езжай!» — ответил он резко, а потом не разговаривал со мной долго и не звонил. И только когда по мудрому наущению няни, я «попросила прощения» — помирился со мной. «Уехала! Оставила меня, старика! Скучно ей?» — ворчал он обиженно, но уже целовал и простил, так как без меня ему было еще скучнее. Иногда он вдруг приезжал к нам в Зубалово — опустевшее, изменившееся, но для всех бесконечно дорогое. Тогда шли все в лес, выползали из своих комнат дедушка с бабушкой; иногда звонили в Зубалово-2, и оттуда быстренько приходили дядя Павлуша с детьми, или А. И. Микоян. В лесу, на костре жарился шашлык, накрывался тут же стол, всех поили хорошим, легким грузинским вином. Меня отец при этом посылал сбегать на птичник за фазаньими и цесарочьими яйцами, — их легко можно было найти в ямках под кустами, — их запекали в горячей золе на костре. Мы, дети, обычно веселились на этих пикниках; не знаю, было ли весело взрослым… Бабушка, однажды, громко плакала, и отец уехал злой и раздраженный. У взрослых было слишком много поводов для взаимного недовольства и обид… Дедушка всегда стремился всех примирить и все уладить, бабушка же, наоборот, любила во всем разобраться, — и они долго потом корили друг друга, когда отец уезжал… Зубалово менялось на глазах… Перекрасили дом, выкопали и унесли куда-то огромные старые сирени, которые цвели возле террасы как два огромных благоухающих стога. Потом зачем-то вырубили старые заросли черемухи, — якобы по соседству с огородом она была вредным распространителем насекомых. Потом залили противным серым асфальтом чудесные песчаные утрамбованные дорожки… Это все делалось управляющими, или как они у нас назывались — комендантами, которые — каждый с особым рвением, — изо всех сил копировали все то, что делалось у отца в Кунцево. Вдруг там начинали сажать елки, — поднималась суматоха и в Зубалове, и, смотришь, везде понатыкано елок… Но здесь было сухо, почва песчаная, вскоре елки все посохли. Вот мы радовались-то! Казенная «обслуга» смотр ела на нас, как на пустое место. Обычно это были люди часто менявшиеся, — ни мы к ним, ни они к нам не успевали привыкнуть, и, чувствуя, что «хозяин» живет в отдалении от родни, и, по-видимому, не очень родню свою жалует, «обслуга» любезностью не отличалась. Бабушка иногда устраивала по этому поводу небольшие скандальчики, — ее менее всех любили за это. Потом дедушка ругал ее и втолковывал, что она «не понимает ситуации». — «Да!» — восклицала бабушка, — «ситуацию я никогда не научусь понимать!» — и уходила в свою комнату, ворча на нерадивых «бездельников». Однажды, продолжая какой-то спор с дедушкой, она громко вскричала, адресуясь ко мне: «Мать твоя дура была, дура! Сколько раз я ей говорила, что она дура, — не слушала меня! Вот и поплатилась!» Я заревела и, крикнув «сама ты дура!» — побежала к няне искать защиты. Маму я помнила, любила самую память о ней, считала до шестнадцати лет, что она умерла от аппендицита (как меня уверяли взрослые), и не переносила никаких дурных слов о ней… Без мамы в Зубалове появилось что-то, чего никогда не было при ней — склоки между родственниками… Дядя Федя, тоже иногда живший здесь, враждовал с моим старшим братом Яшей, поселившимся со своей женой в Зубалове. Яша ссорился с Василием. Единокровные братья были до того разными людьми, что не могли найти общий язык ни в чем… Яшина жена враждовала с бабушкой и дедушкой, которые сами грызлись между собой. Приходила жена (овдовевшая в 1938 году) дяди Павлуши, и своим острым языком подливала масла в огонь… Мы, дети, вертелись между ними всеми, принимали сторону то одних, то других, не зная, в чем дело. Няня моя, миротворица, умудрялась сохранить прекрасные отношения со всеми, поэтому на нее возлагались дипломатические миссии по урегулированию отношений… Враждующие группировки искали защиты у отца. Для этого высылали меня: — «Поди, скажи папе…» Я шла, и получала от отца нагоняй: — «Что ты повторяешь все, что тебе скажут, как пустой барабан!» — сердился он и требовал, чтобы я не смела обращаться к нему с просьбами за других… Требовал он также, чтобы я не носила к нему ничьих писем, — мне иногда давали их в школе, — и не служила «почтовым ящиком»… Нет, это было не прежнее Зубалово… Дух его и вся обстановка были совсем иными. Летом отец уезжал в Сочи, а меня отправляли с няней или в Крым, в Мухолатку, или тоже брали в Сочи. Осталось у меня много писем отца из Сочи или в Сочи, или в Крым. Вот несколько выдержек из его писем тех лет: «Здравствуй, моя воробушка! Не обижайся на меня, что не сразу ответил. Я был очень занят. Я жив, здоров, чувствую себя хорошо. Целую мою воробушку крепко-накрепко»… «Милая Сетанка! Получил твое письмо от 25/IX. Спасибо тебе, что папочку не забываешь. Я живу неплохо, здоров, но скучаю без тебя. Гранаты и персики получила? Пришлю еще, если прикажешь. Скажи Васе, чтобы он тоже писал мне письма. Ну, до свидания. Целую крепко. Твой папочка»… «За письмо спасибо, моя Сетаночка. Посылаю персики, пятьдесят штук тебе, пятьдесят — Васе. Если еще нужно тебе персиков и других фруктов, напиши, пришлю. Целую». (8 сентября 1934 г.). «Хозяюшка! Получил твое письмо и открытку. Это хорошо, что папку не забываешь. Посылаю тебе немножко гранатовых яблок. Через несколько дней пошлю мандарины. Ешь, веселись… Васе ничего не посылаю, так как он стал плохо учиться. Погода здесь хорошая. Скучновато только, так как хозяйки нет со мной. Ну, всего хорошего, моя хозяюшка. Целую тебя крепко»… (8 октября 1935 г.). «Сетанка и Вася! Посылаю вам сласти, присланные на-днях мамой из Тифлиса, вашей бабушкой. Делите их пополам, да без драчки. Угощайте кого вздумаете»… (18 апреля 1935 г.). «Здравствуй, хозяюшка! Посылаю тебе гранаты, мандарины и засахаренные фрукты. Ешь — веселись, моя хозяюшка! Васе ничего не посылаю, так как он все еще плохо учится и кормит меня обещаниями. Объясни ему, что я не верю в словесные обещания, и поверю Васе только тогда, когда он на деле начнет учиться хотя бы на „хорошо“. Докладываю тебе, товарищ хозяйка, что был я в Тифлисе на один день, побывал у мамы и передал ей от тебя и Васи покло н. Она более или менее здорова и крепко целует вас обоих. Ну, пока все. Целую. Скоро увидимся». (18 октября 1935 г.) «Здравствуй, моя хозяюшка! Письмо получил. Спасибо! Я здоров, живу хорошо, Вася хворал ангиной, но теперь здоров. Поеду ли на юг? Я бы поехал, но без твоего приказа не смею трогаться с места. Бываю часто в Липках. Здесь жарко. Как у тебя в Крыму? Целую мою воробушку»… «Здравствуй, моя воробушка! Письмо получил, за рыбу спасибо. Только прошу тебя, хозяюшка, больше не посылать мне рыбы. Если тебе так нравится в Крыму, можешь остаться в Мухолатке все лето. Целую тебя крепко. Твой папочка.» (7 июля 1938 г.) «Моей хозяйке-Сетанке — привет! Все твои письма получил. Спасибо за письма! Не отвечал на письма потому, что был очень занят. Как проводишь время, как твой английский, хорошо ли себя чувствуешь? Я здоров и весел, как всегда. Скучновато без тебя, но что поделаешь, — терплю. Целую мою хозяюшку». (22 июля 1939 г.). «Здравствуй, моя хозяюшка! Оба твои письма получил. Хорошо, что не забываешь папочку. Сразу ответить не мог: занят. Ты, оказывается, побывала на Рице и при этом не одна, а с кавалером. Что же, это не дурно. Рица — место хорошее, особенно, ежели с кавалером, моя воробушка… Когда думаешь вернуться в Москву? Не пора ли? Думаю, что пора. Приезжай в Москву к числу 25 августа, или даже к 20-му. Как ты об этом думаешь — напиши-ка. Я не собираюсь в этом году на юг. Занят, не смогу отлучиться. Мое здоровье? Я здоров, весел. Скучаю чуточку без тебя, но ты, ведь, скоро приедешь. Целую тебя, моя воробушка, крепко-накрепко». (8 августа 1939 г.). Отец подписывался во всех письмах ко мне одинаково: «Секретаришка Сетанки-хозяйки бедняк И. Сталин». Надо объяснить, что это была игра, выдуманная отцом. Он именовал меня «хозяйкой», а себя самого и всех своих товарищей, бывавших у нас дома почти ежедневно — моими «секретарями», или «секретаришками». Не знаю, развлекала ли эта игра остальных, но отец развлекался ею вплоть до самой войны. В тон его юмору я писала ему «приказы» наподобие следующих (форма и х тоже была выдумана отцом): «21 октября 1934 г. Тов. И. В. Сталину, секретарю N 1. Приказ N 4 Приказываю тебе взять меня с собой. Подпись: Сетанка-хозяйка. Печать. Подпись секретаря N 1: Покоряюсь. И. Сталин». Очевидно, дело касалось того, что меня не брали в кино или в театр, а я просила. Или: «Приказываю тебе позволить мне поехать завтра в Зубалово» — 10 мая 1934 года. Или: «Приказываю тебе повести меня с собой в театр» — 15 апреля 1934 года. Или: «Приказываю тебе позволить мне пойти в кино, а ты закажи фильм „Чапаев“ и какую-нибудь американскую комедию» — 28 октября 1934 года. Отец подписывался под «приказом»: «Слушаюсь», «Покоряюсь», «Согласен», или «Будет исполнено». И, так как отец все требовал новых «приказов», а мне это уже надоело, то однажды я написала так: Приказываю тебе позволить мне писать приказ один раз в шестидневку» — 26 февраля 1937 года. Став чуть постарше, я несколько разнообразила эти требования: «Папа!! Ввиду того, что сейчас уже мороз, приказываю носить шубу. Сетанка-хозяйка» — 15 декабря 1938 года. Потом, не дождавшись позднего прихода отца домой, я оставляла ему на столе возле прибора послание: «Дорогой мой папочка! Я опять прибегаю к старому, испытанному способу, пишу тебе послание, а то тебя не дождешься. Можете обедать, пить (не очень), беседовать. Ваш поздний приход, товарищ секретарь, заставляет меня сделать Вам выговор. В заключение целую папочку крепко-крепко и выражаю желание, чтобы он приходил пораньше. Сетанка-хозяйка». На этом послании от 11 октября 1940 года отец начертал: «Моей воробушке. Читал с удовольствием. Папочка». И, наконец, последнее подобное шуточное послание — в мае 1941 года, на пороге войны: «Мой дорогой секретаришка, спешу Вас уведомить, что Ваша хозяйка написала сочинение на „отлично!“. Таким образом, первое испытание сдано, завтра сдаю второе. Кушайте и пейте на здоровье. Целую крепко папочку 1000 раз. Секретарям привет. Хозяйка». И «резолюция» сверху на этом: «Приветствуем нашу хозяйку! За секретаришек — папка И. Сталин». Вскоре началась война и всем было не до шуток, не до игр. Но прозвище «Сетанка-хозяйка» долго еще оставалось за мной, и все участники этой игры долго потом называли меня, уже взрослую, «хозяйкой», и вспоминали про эти детские «приказы». Когда началась война, мне было пятнадцать лет. Осенью 1941 года нас отправили в Куйбышев, — я должна была там окончить девятый класс. В те годы. — 1942-43 — произошли события, навсегда разъединившие нас с отцом — мы стали относиться друг к другу отчужденно. Но его ласку, его любовь и нежность ко мне в детстве я никогда не забуду. Он мало с кем был так нежен, как со мной, — должно быть когда-то он очень любил маму. Еще любил он и уважал свою мать. Он говорил, что она была умной женщиной. Он имел ввиду ее душевные качества, а не образование, — она едва умела нацарапать свое имя. Он рассказывал иногда, как она колотила его, когда он был маленьким, как колотила и его отца, любившего выпить

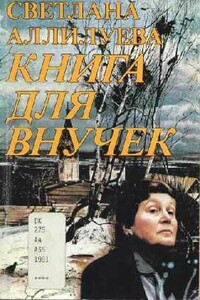

Эта книга – повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном мире, размышления об американском образе жизни, о людях, с которыми свела автора судьба.«… Я никак не могла попасть в ногу с остальными кремлевскими детьми и не поспевала в строю тех организаций, к которым мы должны были с детства принадлежать. Когда в университете меня тащили в партию, в двадцатитрехлетнем возрасте, я провалилась на экзамене по истории партии, что было большим конфузом для партийной организации университета.

Герой это книги - дочь всесильного Вождя, восставшая против отца, одна из самых неоднозначных женщин новейшей истории нашей страны. Незадолго до смерти Светлана Аллилуева успела дать развернутое интервью о себе, эпохе и своем отце. Она не подозревала, что это интервью станет последним.Дочь Сталина откровенно рассказывает о своей семье, об эпохе, которую ей довелось пережить и о своей сложной и увлекательной судьбе. В книгу также вошли давно не переиздававшиеся "20 писем к другу" - самая известная книга Светланы Аллилуевой.

«Подсознательно готовясь принять мысль о возможности поехать в СССР я написала Олиной тетке в Калифорнию, спрашивая ее, возьмет ли она на себя полную ответственность за племянницу, если со мною случится что-либо неожиданное. Моей первой мыслью было не брать Олю с собой. Но ответ мне ничем не помог. В отличие от своего порывистого, искреннего брата, его сестра всегда подолгу обдумывала каждый шаг и слово, нередко советуясь с адвокатом. Теперь она просила, чтобы я предоставила ей письмо от врача, характеризующее мое состояние здоровья: была ли действительно какая-то серьезная опасность?.

Книга дочери Сталина – Светланы Аллилуевой «Только один год», была написана в эмиграции и издана в США по-русски и в английском переводе в 1970 г. В центре мемуаров стоят политические проблемы и объяснение необъяснимого: как это случилось, что я решила бежать из России. Также в книге дается интересная и исчерпывающая характеристика Сталина.

Эта книга — повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном мире, размышления об американском образе жизни, о людях, с которыми свела автора судьба.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.