164 боевых дня - [5]

Единственным результатом боя для советской стороны стало, пожалуй, то, что удалось установить предельную дальность стрельбы батареи — 120 кб. При этом нельзя забывать то обстоятельство, что эта достаточно авантюрная операция лишь случайно не завершилась повреждением, а, возможно, и гибелью единственного крейсера Балтийского флота, командование которого впоследствии признало, что эта операция «не была связана с ходом боевых действий на Балтийском театре и совершенно не была обеспечена».

Финны считали, что добились попаданий в крейсер и один из эсминцев (при этом даже называлось точное количество убитых и раненых на них: соответственно 17 и 30 человек на крейсере и 3 и 18 человек на эсминце). Однако ни попаданий, ни потерь на наших кораблях не было и эти сведения — не более чем пропаганда финской стороной «успехов» своей береговой обороны и агентурной разведки.

Накануне финское командование предполагало направить из Хельсинки в район полуострова Ханко две подводные лодки, но… их команды были отпущены в вечернее увольнение в город, поэтому выход на боевую службу задержался. Командир подводной лодки «Vesikko» капитан-лейтенант К. Пекканен успел лишь увидеть в перископ уходивший советский крейсер…

В ходе напряженных боев зимой 1939/40 годов финские войска утратили важнейшие оборонительные рубежи «линии Маннергейма». Возможности дальнейшего сопротивления на растянувшемся фронте оказались практически исчерпанными, о чем К. Г. Маннергейм доложил правительству в начале марте 1940 года. 6 марта правительство Финляндии приняло решение послать в Москву делегацию во главе с премьер-министром Р. Рюти для ведения мирных переговоров. В состав делегации входили также Ю. Паасикиви, профессор В. Войонмаа и генерал К. Р. Вальдена. С советской стороны переговоры возглавлял председатель Совета Народных Комиссаров СССР и нарком иностранных дел В. М. Молотов.

На встрече сторон 10 марта Р. Рюти всячески восхвалял силу Красной Армии и ее командование, после чего представил карту новой границы СССР и Финляндии и сообщил о готовности сдать в аренду участок полуострова Ханко. Указывая на красную линию на финской карте, В. М. Молотов спросил: «Что означает эта красная линия?». Ю. Паасикиви ответил, что это — финская трактовка «Линии Петра», что они руководствовались Ништадтским миром 1721 года, по которому и провели линию новой границы. В. М. Молотов заметил: «Этого угла не было», но добавил, что, возможно, кое-какие поправки были сделаны в царствование Елизаветы Петровны и раньше, в царствование Петра I: «Мы устно сказали Вам (речь, вероятно, идет о переговорах 1939 года. — Прим. ред.), что граница приблизительно проходит по „Линии Петра“».

Во время переговоров был решен вопрос о сдаче в аренду всего полуострова Ханко с прилегающими к нему островами и создании 5-мильной зоны к югу и 3-мильных зон к северу и западу от полуострова. Р. Рюти и Ю. Паасикиви затронули вопрос о форме правления на Ханко и отношениях между финским населением и аккредитуемыми там советскими властями. В. М. Молотов ответил, что Ханко является морской базой военного характера и там ни в коем случае нельзя допускать существования двоевластия. Он сказал также, что советское правительство очень приветствовало бы продажу полуострова Ханко СССР, но если это предложение финское правительство не устраивает, то нужно договориться о создании на полуострове баз. Р. Рюти задал вопрос о положении населения в районах создания морских баз, на что получил ответ о том, что население само должно лично договариваться об интересующих его вопросах с советскими военными властями; в отношении компенсации за переходящее к СССР имущество финских граждан, он сказал, что она должна производиться финским правительством.

12 марта, ссылаясь на головную боль, причиненную таким проектом договора, Р. Рюти просил предоставить право внести изменения в проект договора генералу В. Вальдену. В. М. Молотов добавил, что советское правительство «совершенно не будет возражать по поводу вывоза имущества среднего рабочего и среднего финского гражданина» при эвакуации с Ханко. На просьбу финской делегации об увеличении платы за аренду полуострова, советская делегация признала возможным увеличить ее с 5 до 8 млн. финских марок.

В итоге четырехдневных переговоров были приняты советские условия и 12 марта стороны подписали мирный договор и протокол к нему. На следующий день, в 12 ч военные действия прекратились. Советско-финская война, длившаяся 105 дней, закончилась.

Согласно статье 4 заключенного договора Финляндия обязывалась передать СССР полуостров Ханко и окружающее его морское пространство в аренду для создания военно-морской базы сроком на 30 лет. База располагалась на территории 115 км>2 и объединяла внутри этого района кроме самого полуострова около 400 островов.

На эвакуацию с Ханко населения и имущества договор отводил 10 суток, начиная с 12 марта 1940 года. За это время было эвакуировано более 3000 гражданских лиц, но, поскольку при этом было вывезено и имущество, которое, согласно протоколу к договору, следовало передать СССР, то Финляндия обязалась позднее возместить стоимость вывезенного на сумму 5,5 млн. рублей, а часть имущества была возвращена осенью 1940 года на станции Лаппохья.

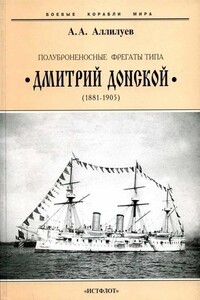

Книга посвящена двум крейсерам русского флота: “Дмитрию Донскому” и “Владимиру Мономаху” — кораблям, в конце 19-начале 20-го веков прошедшим через все океаны и погибшим в мае 1905 г. в Японском море.Строительство и ввод в состав российского флота полуброненосных фрегатов “Владимир Мономах” и “Дмитрий Донской” ознаменовало важный этап в российском судостроении — переход к созданию серии кораблей крейсерского назначения. Корабли эти были добротно построены на российских верфях, представляли самостоятельный отечественный конструктивный тип и получили славные имена известных в отечественной истории великих князей.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.